从"下巴消失术"到亲情托举:森碟矫正风波背后的明星育儿启示录

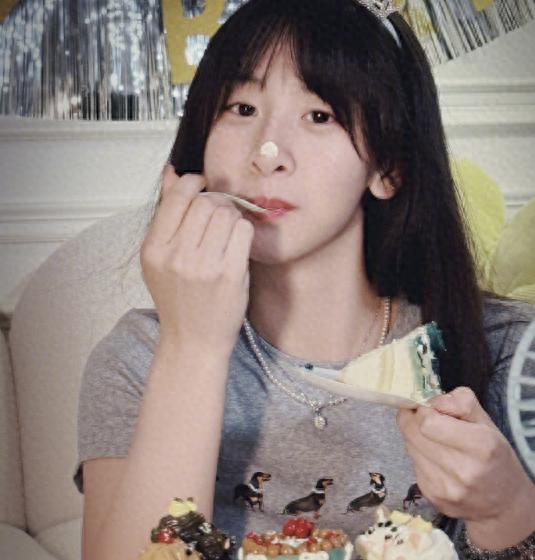

2025年4月15日,一张森碟17岁生日照,在社交媒体上激起轩然大波。

森碟的下颌线明显变得清晰,与年初"下巴后缩"事件形成鲜明对比,引发3.2万条迅猛评论。

这场由外貌争议引爆的舆论风暴,很快延伸到"父母教育责任""明星医疗决策"乃至"青少年健康管理"等更宏大的话题。

2025年1月,一系列森碟活动照片冲上热搜。

大家惊讶地发现,这位曾以洒脱形象掳获无数粉丝的少女,下颌线竟变得模糊不清。

部分医学博主敏锐地指出,这或许意味着"骨性II类错合"问题,最理想的矫正期早在8-12岁。

由此,#星二代颜值崩塌#话题攀升热忧榜首。

不少人还翻出2018年森碟骨折送医延迟的旧闻,以此质疑家庭教育乃至父母的关怀是否缺位。

这个舆论漩涡逼得田亮开始了紧急公关。

1月4日,他删除了让人诟病的争议视频,次日便在个人社交媒体发声,坦陈森碟已经开始进行正颌矫正治疗。

明星子女的"身体叙事":从外貌焦虑到成长困境在医疗系统里,一直存在"青少年医疗决策伦理"的研究,当孩子年满14岁后,理应拥有更多自主权来决定身体的重大改造。

森碟这一次的正颌治疗方案,却未见她本人发声,让部分网友质疑,是父母替她做了强制决策,还是她本人心甘情愿?

未成年人与父母在医疗决策中的排序,往往存在悬殊的权力关系。

有的人强烈呼吁,明星父母先要尊重孩子的意愿,而不是迎合外界对"颜值"的苛求,毕竟青少年的心理压力远不止于手术刀下的那几个月。

田氏育儿哲学解构:仪式感教育与争议并存显性教育投入分析田亮夫妇对孩子的培养投入,一直不遗余力。

网球方面,据保守估计,森碟每年在澳洲特训的费用就接近300万元。

她在音乐方面,也从小接受英皇考级的私教课程,每节课收费2000元上下,若额外加上考试费和比赛费,更是一笔可观支出。

此外,这次引发舆论的"下巴矫正"极有可能采用德国3D打印隐形牙套,背后少不了名医团队与严格的护理流程。

这样的显性投入,一度令无数人羡慕不已,毕竟对普通家庭而言,几十万的开销能否负担,都尚且是个问题。

明星父母的高投入背后,却也带来了质疑声,为什么到了16岁才想起"救"下巴?这些投入究竟在多大程度上转化为孩子的健康保障?

隐性教育争议焦点由于森碟原名田欣怡,却改名为田雨橙,有网友批评这是"重男轻女"思想所致,父母或许为了某种"家族传承"意味,而给儿子更多重视。

2018年的骨折事件,也曾让田亮、叶一茜陷入"耽误女儿治疗"的质疑风波。

当然,这些质疑或许也掺杂着网络谣言和过度猜测的成分。

此外,叶一茜此前的一句"穷养儿,富养女"言论,更被舆论不断放大,大量网友揪着这句话反复做文章,认为这是传统"性别观念"在明星家庭中的投射。

但也有人持不同观点,认为她只是表达培养方式中更注重女儿的修养与美育,并不一定牵涉重男轻女。

民众关注点之所以如此敏感,或许恰恰反映了整个社会在子女培养与性别观念上的集体焦虑。

全民育儿焦虑镜像:当星二代成为社会情绪载体医美低龄化数据警示这一"矫正风波"大范围升温,也和社会对医美低龄化的关注有关。

据 《2025中国青少年整形报告》 透露,15-17岁的求美者已占到整形人群的18.7%。

当森碟"下巴消失术"似乎成功后,各种搜索量和相关咨询量一夜之间增长300%,让青少年医美话题再度发酵。

人们怀疑,这会不会在某种程度上强化"未成年医美"的跟风热潮,让那些本该自然生长的孩子也产生过度干预的冲动?

网络暴力新形态回想今年初的那股"下巴P图大赛",许多网友将森碟的侧脸进行各种恶搞和丑化。

乍看之下,这可能只是年轻人恶作剧式的娱乐,但实际伤害却明显存在。

代际教育观念冲突有趣的是,当森碟下颌线逐渐清晰时,一些长辈,尤其是50后祖父母辈的网友在评论里发声,表示"过度矫正"毫无必要,认为孩子长开就好。

而90后年轻父母群体却对这次矫正的支持率高达78%,部分人认为"趁着颌骨可塑期不多赶紧矫正",这就再一次印证了不同代际对医疗干预和美学理念的极大分歧。

那些长辈可能更倾向于"自然生长、少折腾",而年轻父母在社交媒体充斥的"颜值焦虑"里,则更愿意利用先进技术尽早优化孩子的外在形象。

矛盾看似针锋相对,背后却是时代观念和社会环境的迭代。

其实,类似的争议也一直存在,我们希望孩子美丽健康,也怕他们在外界的评价机制中被伤害。

家庭教育永远不是一条直线,而是纠缠着文化期待、经济基础和社会观感的复杂交织。

明星家庭更是如此,每一次决策都在放大镜下展示,稍有风吹草动就可能引来铺天盖地的讨论。

办法或许只有一个,回归到孩子本身,回归到每个司机都可能存在的岔路与均衡,让父母学会倾听,也让孩子逐步学会自省与独立。

观察这场"下巴消失到下颌线清晰"的戏剧转折,再联系起田亮一家曾经历过的风风雨雨,我们不难发现,这不仅是外貌管理的话题,更牵扯着当代父母如何在公共话语中坚守育儿初心。

表面看似功利,背后却是一种内在焦躁:怕孩子被定义为"失败"的明星后代,又怕社会舆论将他们一举吞噬。

家庭教育的纠结,也往往是"要面子"与"给孩子留余地"之间的拔河。

以往人们可能会嘲笑明星在镜头前"言行不一",对孩子的形象投入巨大,却忽略其他学习或心理培养。

但谁又能说一个"网球+音乐+多才多艺"的田雨橙就是被父母耽误的?

不可否认,田亮夫妇有过争议,也可能有过决策瑕疵,可他们在孩子兴趣培养上投入的时间与金钱,确实远超普通家庭。

他们愿意在孩子重要的人生节点上提供资源和机会,也算是尽了做父母的责任。

这一次,17岁的森碟用一张庆生照证实了青春期的可塑力,用可见的下颌线变化告诉所有人,医学与努力,是可以在某个时点发生奇妙化学反应的。

可终归,真正考验父母的,不仅是资本与技术层面的"及时弥补",更是那份穿越舆论风暴却依旧稳健、陪伴孩子成长的恒心。

聚焦到大众,对这段"矫正风波"褒贬不一,但是它启发了许多父母去思考,究竟该如何在"完美主义"和"自然生长"之间找到平衡?

过度苛求可能会让孩子失去生活乐趣,一味放任也有可能导致将来追悔莫及。

也许,这就是当下越来越多家庭在医美、教育、管理和尊重之间转来转去,却依旧难以找到自洽答案的重要原因。

无论如何,森碟一家用实际行动告诉我们,家庭教育是一门需要不断调和、试错和自省的复杂艺术。

结语当17根蜡烛照亮了森碟略显青涩却依旧自信的脸庞,人们不仅看到医学的神奇"矫正力",也感受到明星家庭在舆论风暴之下的紧密连结。

"父母不是造梦师,而是兜底人。"

每个孩子都应当拥有追求不完美、再逐渐完善的权利。

一场外貌风波或许能让我们审视自身,在外界压力与孩子自我需求的缝隙里,如何保持教育理念的平衡、尊重与温度?

真正称职的家长,或许就是在这条既拥抱科学又安放自由的道路上,始终与孩子相互托举、彼此成就。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。