车企的“双面游戏”决定了驾驶舱内的生死

在现代社会,电动汽车不再是科技爱好者的专属玩物,而是越来越多家庭日常出行的新选择。街头巷尾,电动车的身影不断增多。随之而来的,不仅是对未来出行的畅想,还有对电动汽车安全性的深深担忧。你是否也曾为身边的一则消息而心慌,比如某品牌电动车在充电时自燃,导致财产损失,甚至危及生命?为什么在宣传声中,电池安全总是被反复提及,却依旧频频出现自燃事故?这一对比,难道不是一种残酷的讽刺吗?

据公开数据显示,预计到2025年,72%的电动汽车自燃事故将与电池热失控直接相关。这一数据令人震惊。更让人寒心的是,涉事的电动车中,近一半宣称“通过国标安全测试”。这意味着,消费者在选择电动汽车时,往往被企业的“安全标签”所误导。在这样的环境下,如何保障自身和家人的安全,成为了一个亟待探讨的话题。

电动汽车的电池,其实是一个高度复杂的系统,而其中的电芯则是决定安全性的关键。很多消费者对电池的理解停留在“封装”的层面,他们往往认为只要外壳设计精美、功能齐全,电池就一定安全。然而,真相并不是这样。电池是一个由多个组件构成的系统,其中电芯才是核心。如果说电池是美酒,那么电芯就如同酒的内在品质。酒不佳,无论外包装多么华丽也无法掩饰其劣质。可悲的是,如今的许多车企却偏偏在电芯问题上轻描淡写,以至于消费者在无形中掉入了“安全”陷阱。

电芯本质上是电池的动力来源,由正极、负极、电解液和隔膜等组成。它决定了电池的性能和安全性。然而,现实中,却有很多车企选择将电芯的质量置之脑后。他们将重心放在外壳和冷却系统上,利用强大的营销手法来制造“安全”假象。例如,一些车企推出的电池包通过增加隔热材料和冷却管路来提升安全性,声称具备“九重安全防护”。可是,真正让电池安全的,还是电芯本身的品质。而当低质量电芯被混合使用,且性能差异巨大时,就算外壳再坚固,也无法根治潜在的火灾隐患。

我们的市场中,电芯的品牌层次复杂不堪。个别车企看似在使用优质电芯,但实际上利用“偷梁换柱”的手法,混入了价格便宜、质量参差不齐的电芯。宁德时代以其高素质电芯闻名,某些品牌甚至在宣传中以宁德时代的电芯进行极限测试,然而实际销售的车型却用其他品牌的电芯代替。这种行为让消费者信心受损,同时也对行业的透明度提出了质疑。

在这样的背景下,车企是否在故意制造“伪技术壁垒”呢?行业内不乏这样的案例。有电池工程师透露,某些品牌在电池结构中加装了额外的保护材料,来遮掩低质电芯带来的隐患。这些“补丁”设计虽然短期内看似提升了安全性,但却是对消费者隐瞒了实际的电芯质量问题。从长远来看,这种短视行为只会导致更大的安全隐患。

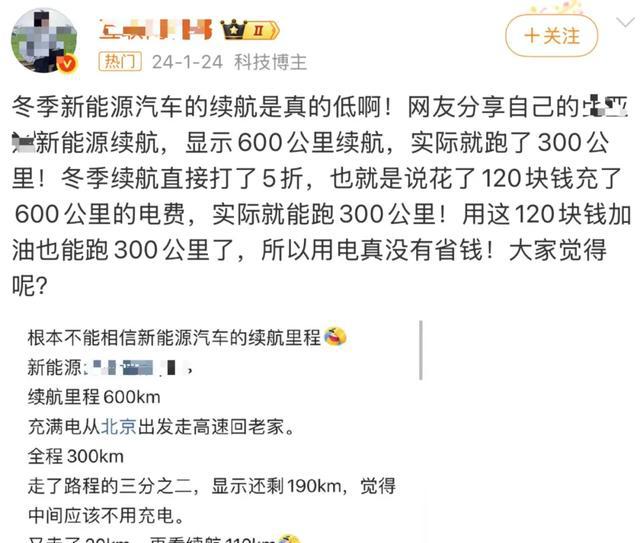

更令人不安的是,使用混装电芯的车辆往往在性能上表现不佳。许多车主反映,明明宣传的续航里程达600公里,实际使用的冬季续航却仅为380公里。是一种怎样的心理,使得厂家甘愿以质量换取短期利益?这种不透明的行为,不仅损害了消费者的权益,也让整个行业面临信任危机。

在技术圈,电芯安全性已经成为行业专家重点关注的对象。以宁德时代为例,其通过原子层沉积技术(ALD)将单体电芯的失效率抑制在十亿分之一,而一些同行依旧在百万分之一的水平徘徊。这样的技术差距不仅体现在安全性上,更直接影响到消费者最终的使用体验。如果消费者在购车过程中对电芯品牌的信息缺乏足够的关注和理解,那么在享受电动出行的便利时,势必会面临潜在的风险。

对于消费者来说,电芯的“身份证”至关重要。在购车时,了解所选车型所用电芯的品牌及型号,并在购车合同时明确写入,都是保障自身权益的有效方法。只有这样,才能使车企在生产和销售上更加透明,增强消费者的信任度,也为未来的电动汽车市场健康发展奠定基础。

当我们谈及新能源汽车的未来时,真正的希望在于消费者的觉醒和行业的变革。业界专家呼吁,安全革命不应仅是商业巨头制造的华丽营销表演,而是每一个电芯从生产源头开始的质量长征。消费者需要用更为严谨的态度去评估自身购买的产品,认识到电动汽车的安全与电芯质量息息相关。

统计数据显示,当某车企高管私下坦言“每节电芯能省2000元,10万辆就是2亿利润”时,我们不仅看到商业逻辑的扭曲,同时也发现了对消费者生命安全的漠视。这种少数人的利益最终将使无数人承担隐患。预计到明年7月新国标的实施,合规电池的成本将会提升15%-20%。但这并不是不合理的,而是对安全与生命的合理溢价。

新能源汽车的市场竞争日趋激烈,消费者在选择时须保持清醒。每一颗电芯都蕴藏着生死的秘密。科普教育不仅仅是媒体的责任,更是每一个消费者应当重视的课题。未来的电动车安全性,不应仅仅依靠一纸合格证,而是要从电芯的质量铸就坚实的防护网。

未来的电动汽车市场,消费者需要强烈意识到自己的购买权利。电芯是否来自一线品牌,是在购买电动车时必须正视的问题。无论是销售顾问如何巧妙地推销,消费者都要在此问题上追求透明和真实。正如行业专家所言,只有将每个电芯的生产过程都能追溯到具体的生产线,任何以次充行为都将无所遁形。

在新能源汽车的安全之路上,透过层层迷雾,自我保护和明智决策将是每位消费者的必修课。引领这样的风潮,推动行业变革的力量,只有来自每一位消费者的呼唤与质疑。未来,我们不应该再为电动汽车的安全而担忧,相关技术和机制的完善,才能为每一次出行提供更为坚实的保障。

电动汽车的未来,在于不断提升的技术和安全标准,更在于每一位消费者的明智选择。唯有彼此信任,才能真正实现安全出行的美好愿景。让我们在未来的电动汽车市场中,共同为安全、透明的环境而努力,拒绝让电芯成为隐患的代名词。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。