说起吃饭这事儿,咱们得聊聊大米——这玩意儿在亚洲那可是主角级别的存在。

随便走进一家中餐馆、日式寿司店或者泰国餐厅,大米饭的香味儿都能把你勾得走不动道。

可你有没有想过一个问题:为啥全世界好像只有亚洲人把大米当命根子似的吃,美国人种是种了却不咋吃,非洲那边更是连种都懒得种?

大米和亚洲

要说大米为啥在亚洲这么受欢迎,得从老祖宗那会儿说起。

亚洲,尤其是东亚和东南亚这块地方,气候湿热,雨水多,土地肥,简直就是大米的“梦中情田”。

几千年前,咱们的祖先就开始在这片水乡泽国里种水稻了。

考古学家发现,中国长江流域早在7000多年前就有人开始驯化野生稻,慢慢把它变成了今天咱们碗里的白米饭。

印度那边也不甘示弱,恒河平原上也早早有了水稻的身影。

为啥亚洲人对大米这么情有独钟?

其实不光是因为种得好,还因为它实在太适合这儿的生活节奏了。

你想亚洲人口多,地少人多是常态,大米这种作物产量高,一亩地能养活不少人。

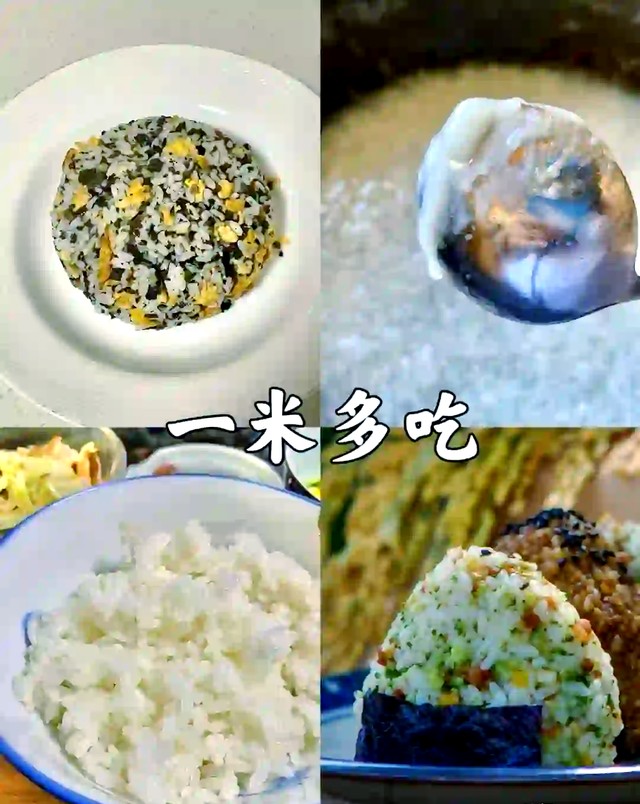

而且煮熟了又软又香,能填饱肚子还能搭配各种菜,简直是完美的主食。

再加上几千年的习惯,吃饭不来一碗米饭,总觉得少了点啥,这感情是刻在骨子里的。

我小时候听我爷爷讲,他们那会儿种田全靠天吃饭,水稻田里插秧、收割,忙活一年就指着这点粮食过日子。

大米不光是吃的,更是命根子。所以你看,亚洲人吃大米,不是随便吃着玩,那是历史和生活的沉淀。

美国:种得多,吃得少,真浪费?

再看看美国那边,咋回事儿呢?美国明明是大米生产大国,每年产量好几百万吨,尤其是南方那些州,像阿肯色州、路易斯安那州,水稻田一片接一片。

可你去美国人家里转一圈,发现他们餐桌上大米压根不是主角,更多的是土豆、面包、意面,顶多偶尔吃个炒饭,还是中餐馆的“外来货”。

这事儿得从美国人的饮食习惯说起。美国那地方,地广人稀,气候又多样,早年欧洲移民带过去的是小麦和土豆的传统。

面包和牛排成了他们的“灵魂食物”,大米在他们眼里顶多算个配角。虽说美国也种大米,但大部分是出口用的,卖到亚洲、拉美这些爱吃米的地方,自己人吃得真不多。

我有个朋友在美国待了几年,他说那儿超市里大米种类是挺多,可普通人家一年也吃不了几袋,更多时候是拿来做甜点或者杂粮饭,压根没把它当主食。

还有个原因,美国农业太发达了,机械化种田效率高,水稻产量蹭蹭往上涨。

可种得多不代表非得自己吃啊,他们有的是选择,小麦、玉米、土豆随便挑,大米就顺手成了“出口明星”。

所以你说美国只种不吃,其实也不完全对,他们是吃得少,更多是拿去换钱了。

非洲:懒得种?没那么简单

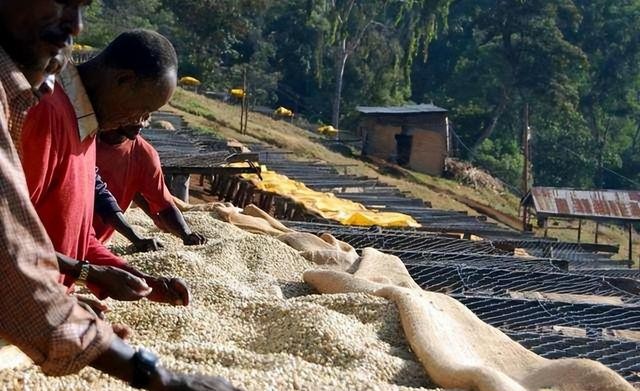

那非洲呢?为啥那边连种都不咋种?这不是懒,而是条件和选择的问题。

非洲的气候其实挺复杂的,有的地方干得像沙漠,有的地方雨林里湿得能拧出水来。

水稻这东西,喜欢水多又稳定的地方,可非洲很多地区要么缺水,要么雨季旱季太极端,种水稻难度不是一般的大。

比如西非有些国家,像尼日利亚、马里,倒是种了点水稻,可产量低得可怜,养活不了多少人。

相比之下,他们更爱种小米、高粱、木薯这些耐旱又好打理的作物,吃起来也习惯了。

再说生活方式,非洲不少地方靠放牧和打猎过日子,游牧民族跑来跑去,哪有心思蹲下来种水稻啊?

水稻种起来费劲,得灌水、得平田,还得天天盯着,非洲的传统生活节奏跟这完全不搭。

再加上殖民时期,欧洲人进来后推销小麦和玉米,非洲本地人对大米的依赖就更少了。

现在你去非洲看,有些城市里大米是进口来的,吃的人也不少,可那是大城市的事儿,农村还是老样子,种的不多,吃得也不多。

肯尼亚那儿市场上大米全是印度和泰国进口的,本地人吃得最多的还是玉米糊糊和香蕉饭。

大米在非洲,压根没机会翻身当主角。

为啥全世界只有亚洲人“迷恋”大米?

说到这儿,你可能看出来了,大米这东西能不能火起来,跟地理、历史、习惯绑得死死的。

亚洲有水有地有传统,大米自然成了王牌;

美国地大物博,啥都能种,大米不过是众多选择里的一员;

非洲条件有限,生活方式也不靠它,自然就没啥存在感。

拉美人吃得也不少,像巴西、墨西哥,米饭也是常客。

中东那边也有用大米做抓饭的传统。

可要说把大米吃出花样、吃出感情,还得是亚洲人。

寿司、炒饭、糯米团,哪样不是大米的“高光时刻”?

其实吃饭这事儿,没啥高低贵贱,就是个习惯问题。

亚洲人离不开大米,美国人钟爱面包,非洲人捧着木薯,各有各的活法。

有时候要是哪天美国人忽然迷上大米饭,或者非洲遍地水稻田,那画面得多奇妙。

可现实是,饭碗里的东西,还是老老实实跟着历史走。

信息来源:

评论列表