促膝长谈15分钟起效!乌美签署矿产协议,美国不需要中国稀土了?

2025年4月30日,当美国财长贝森特与乌克兰副总理斯维里坚科在华盛顿签署《美乌重建投资基金协议》时,全球资源市场屏息凝神。

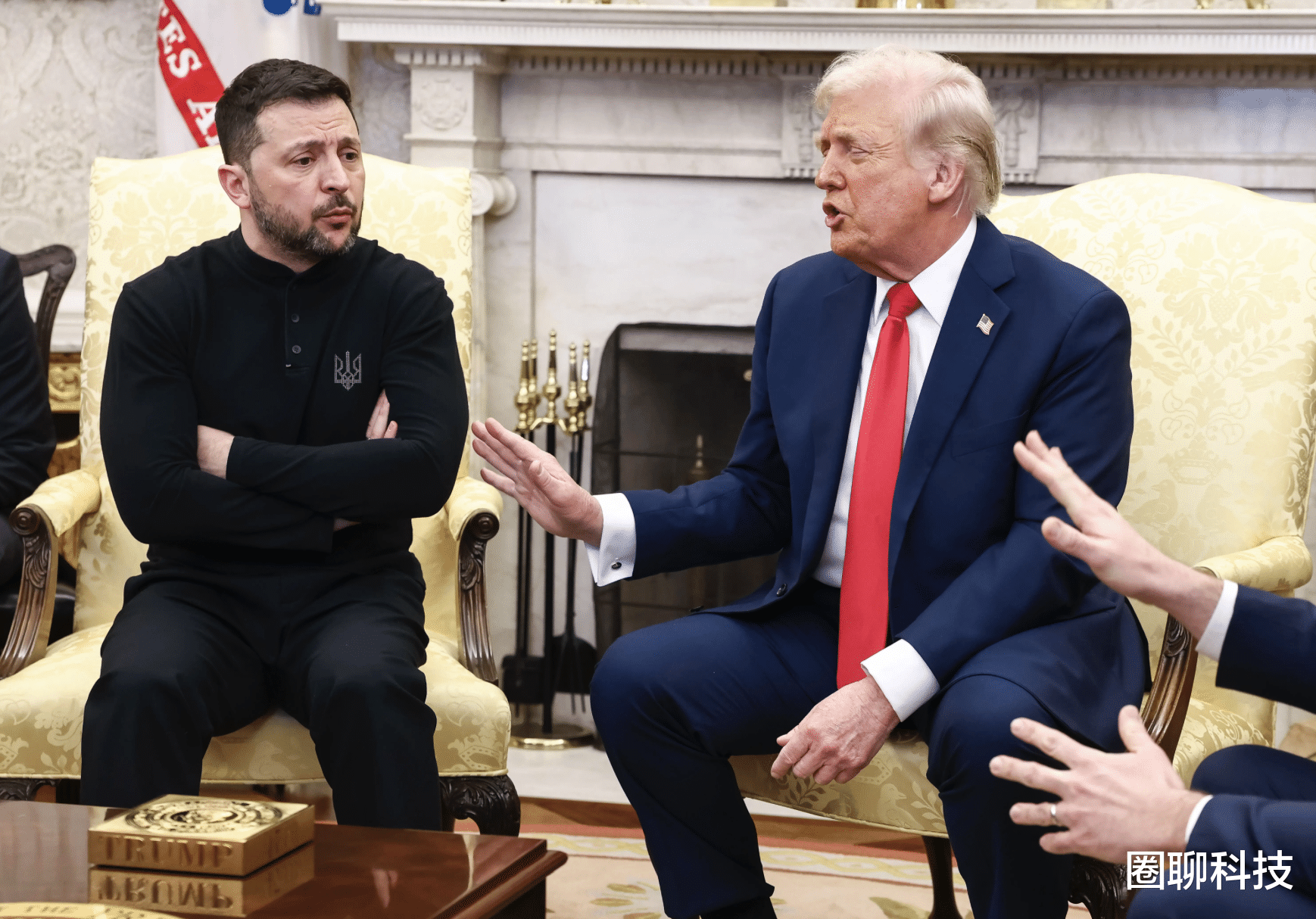

这场始于2月28日白宫“摔门事件”的博弈,最终以泽连斯基的让步画上句点——乌克兰将未来50%的矿产资源收益注入美乌联合基金,换取美国承诺的“经济复苏支持”。

然而这份被《华尔街日报》称为“资源捆绑协议”的文本中,最耐人寻味的条款藏在附件:美国将优先开发乌克兰稀土矿藏,而特朗普在社交媒体直言“这是摆脱中国控制的里程碑”。但现实真如华盛顿所愿吗?

从梵蒂冈密谈到华盛顿签约:一场资源捆绑的诞生时间倒回4月26日梵蒂冈圣彼得大教堂侧厅,特朗普与泽连斯基的15分钟“促膝长谈”早已暗藏玄机。

据《金融时报》披露,特朗普要求乌克兰将扎波罗热核电站纳入联合基金管理范围,作为恢复军事援助的筹码。

这场隐秘交易最终在协议第5条落地——美乌基金可投资“乌克兰所有公共和私人资产”,包括“矿产、港口、国有企业”。

乌克兰《基辅独立报》直言,这为美国资本介入乌东矿区铺平道路,而该区域40%矿产正位于俄军控制区。

协议的“稀土算盘”早在2月便已显露。特朗普曾公开宣称“乌克兰稀土能取代中国供应”,但现实却狠狠打脸。

美国地质调查局数据显示,乌克兰稀土储量仅占全球1.2%,且多为轻稀土,而美国军工依赖的钐、钆等中重稀土仍需从中国进口。

更致命的是,乌克兰最大稀土矿诺沃波尔塔夫斯克位于俄控区,开发难度远超预期。正如CSIS报告所言:“乌克兰稀土对美国而言更像心理安慰剂,而非实质解药。”

美国的“去中国化”幻梦:技术卡脖子与产业链断裂协议签署次日,特斯拉CEO马斯克在财报会上泼出冷水:“就算乌克兰每天出口10万吨稀土,美国也没有能力加工。”

这番话揭开了美国稀土地缘战略的致命伤——中国掌控着全球92%的精炼产能,而美国唯一稀土矿商MP Materials的矿石仍需运往中国处理。

这种“采矿在美国,命脉在中国”的困局,连特朗普的行政令也难以破解:4月24日他批准深海采矿,却被《华盛顿邮报》揭穿“至少需5年才能形成产能”。

乌克兰协议暴露的更大危机,在于美国产业链的断层。中国《稀土管理条例》实施后,美国军工企业库存仅能维持60天生产。

洛马公司被迫拆解旧战机回收稀土,微软启动旧硬盘提取计划,但每吨旧硬盘仅能提取0.5公斤稀土,而美国年需求量高达1.2万吨。

“杯水车薪”的窘境,让五角大楼在内部评估中承认:“若中国断供,F-35生产线3个月内将瘫痪。”

中国的反制与机遇:从资源管控到技术跃升面对美乌协议,中国的应对显露出战略定力。4月初对7类中重稀土实施出口管制后,商务部数据显示,国际稀土价格两周内暴涨23%,而中国稀土永磁材料出口量反增18%。

这种“量减价增”的态势,印证了四川大学稀土研究院王教授的判断:“中国已从资源输出转向技术定价,美国越抢矿,我们越要卡住精炼和应用的咽喉。”

更深远的影响在于全球产业链重塑。乌克兰协议刺激欧盟加速与格陵兰、澳大利亚的稀土合作,却反而凸显中国不可替代性——欧洲车企为获得稳定的镨钕合金供应,不得不将订单转向中国包头高新区的精炼厂。

而中国凭借3100亿美元的新能源市场,正推动稀土应用从传统磁材向固态电池、量子通信等高端领域延伸,这种“技术+市场”的双重壁垒,让美国智库战略与国际研究中心(CSIS)哀叹:“我们还在抢矿,中国已定义下一代稀土规则。”

当特朗普高举乌克兰协议宣称“终结中国垄断”时,现实给出了冰冷答案:据国际能源署测算,即便美乌协议满负荷运转,到2030年也只能满足美国7%的稀土需求。

这场资源博弈的终局,或许正如《经济学人》所预言:“21世纪的资源战争,胜利者不是抢到最多矿藏的国家,而是掌握最高精尖转化技术的王者。”

而中国,正在这条赛道上加速领跑,美国可以说一点机会没有了,对此你们是怎么看的呢?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。