黄晓明考博,娱乐圈最安静的一次爆炸

5月12日,上海戏剧学院公布了2025年博士研究生复试名单。一纸名单,炸裂全网。

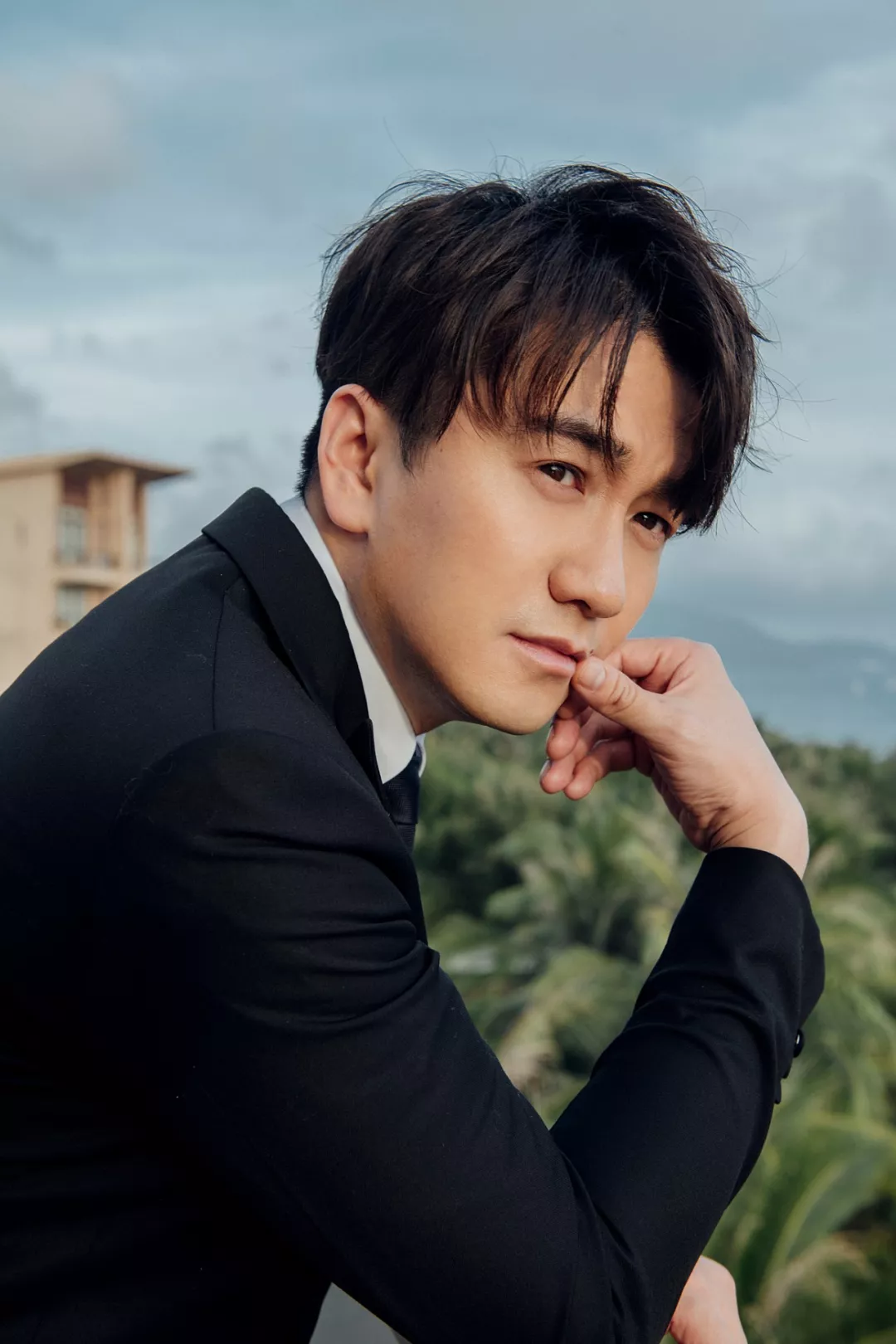

黄晓明的名字赫然在列,报考专业是艺术管理/戏剧策划,业务一成绩89分,进入复试。与他并列被发现的,还有另一位演员金世佳,业务一成绩94.34分。

两人都没公开回应。但网友的情绪早已突破地平线。

金世佳没引起太多波澜,毕竟他从业以来一直以“有文化”著称。黄晓明却不一样。他是霸总鼻祖,是“闹太套”缔造者,是“我不要你觉得,我要我觉得”的代言人。

他是那个在综艺节目中连打几个字都能被群嘲的男人。

曾经在《中餐厅》里,他一个词一个词在手机上敲字,为了听懂年轻人的梗,查资料查得飞起。那场景,被观众笑了很久。

所以,当他的名字出现在博士复试名单中,网友第一反应不是“佩服”,而是“震惊”。

有人调侃:就他打字速度,写完博士论文恐怕得十年起步。

也有人真心祝福:他不是最聪明的,但他真努力。

黄晓明一直有求知欲,这不是秘密。2012年,他就走进北大光华管理学院EMBA课堂。带着明星光环,坐进教室,听管理课——那时候他还在《一见钟情》《风声》中打转。

金鸡奖领奖台上,他曾说:“我唯一的技能就是努力。我相信人是可以通过努力改变自己的命运的,所以我给自己的座右铭就是:我不是最优秀的,但我要做最努力的那个。”

他说这话时,台下掌声稀稀拉拉,但现在回看,不算假话。

其实娱乐圈的学历,早就卷起来了。

这几年,一批明星悄悄上岸。读研、考博、留学,像是一种默契的选择。

喻恩泰,“吕秀才”的扮演者,现实中是个双博士。先拿下牛津全奖读莎士比亚戏剧,再考上上戏导演专业,之后继续拿下中戏的表演和导演博士。

胡歌,2017年在事业巅峰期选择赴纽约大学电影学院进修。留学虽然没坚持太久,但他说那是“重新认识自己”的旅程。

张静初,42岁赴美读导演硕士。她在直播间写作业,凌晨还在剪片子。网友调侃她“直播读研第一人”,她不在意,一条条笔记往外发。

林更新,外表看起来游戏人间,其实也卷。他凭借优异成绩,拿下了上戏博士录取通知书。

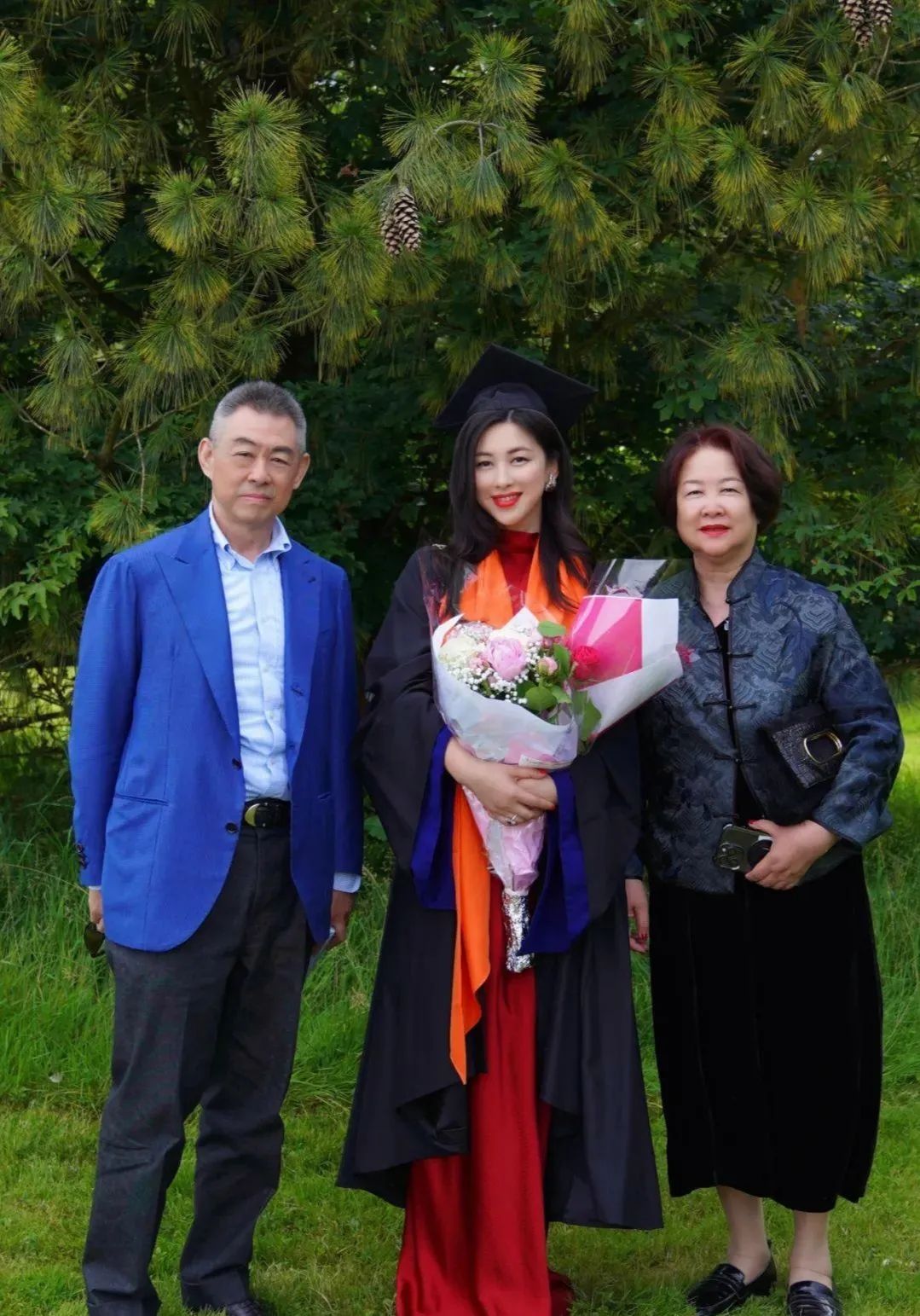

朱珠,《浪姐4》结束后飞往巴黎,就读巴黎高等商学院——欧洲顶尖商校,仅开设硕士和博士课程,校友满世界都是CEO。

甚至连靳东,2024年被网友偶遇在中戏上博士课,一身低调,没主动提过一句。

这一切,说明什么?

学历,在娱乐圈,变得越来越重要。不,是越来越“值钱”。

曾几何时,娱乐圈对“文化短板”还有几分宽容。

成龙笑称自己“小学毕业”,没人觉得有问题。周迅在英文采访中听不懂,捂脸成“萌点”。观众觉得可爱。

但时代变了。

现在,一句错字,就能登顶热搜。一句错读成语,就能被骂三天。

某女星直播将“莘莘学子”读作“辛辛学子”;某男星把“将就”写成“讲究”。网络放大镜下,文化水平不再是可以忽略的瑕疵,而是立即触发的雷点。

“绝望的文盲”成了年度网络词汇。

公众的审美变了。他们厌倦了空洞的颜值,开始追求“文化型表演”。

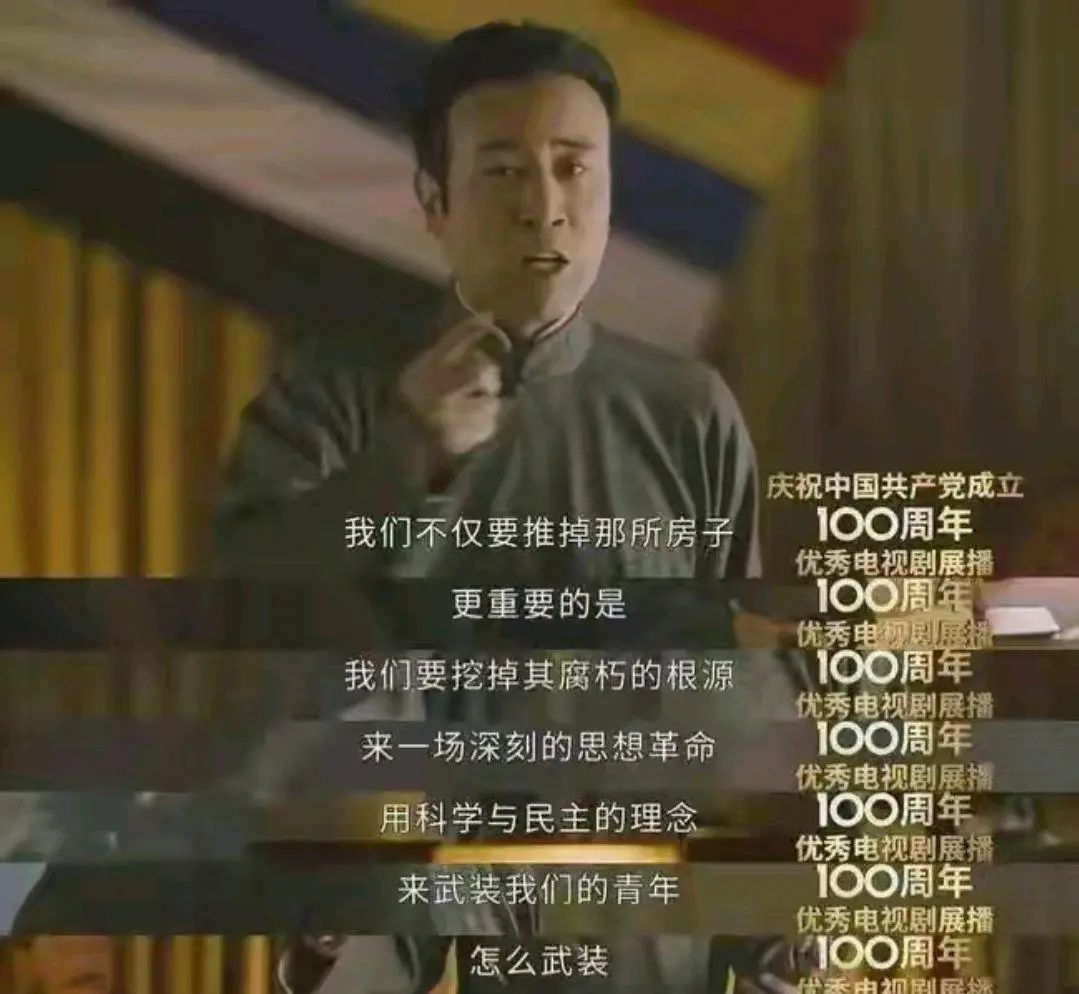

《觉醒年代》9.3分,李大钊的扮演者张桐凭借文史底子把角色演得入木三分,成了现象级爆款。

观众不是听听就过。有人查台词出处,有人研究角色原型,有人背诵剧中演讲。

社交平台上,《典籍里的中国》《国家宝藏》等节目逐渐占据主流,文化类综艺的火爆,反映出公众的审美迁移。

编剧也开始要求演员查阅史料、研究时代背景。《显微镜下的大明》《长安十二时辰》皆为此例。

这场转向,迫使演员们不得不补课。补文化,补认知,补演技的方法论。

而学历,就成了这套补课系统里最直观、最可量化的指标。

除了行业本身的门槛提高,还有一个更复杂的动因——人设焦虑。

在流量为王的娱乐市场,“人设”早已成了明星的命脉。

过去靠颜值吃饭的路不那么好走了,观众不再只看脸。“花瓶”“流量咖”的贬义标签日渐刺眼。

转型就成了唯一的出路。而高学历,能迅速在舆论中建立起“实力派”的信任感。

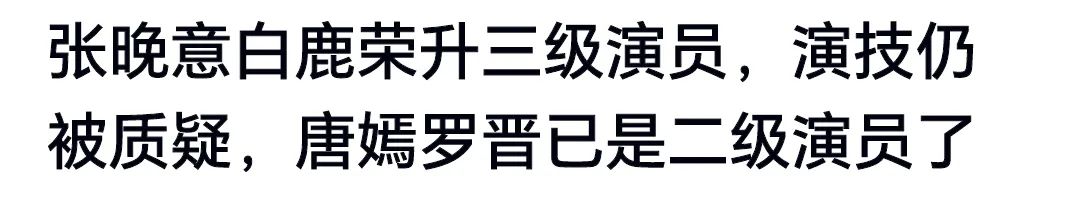

白鹿和张晚意刚被评为三级演员,就有人质疑评定标准。表面是职称讨论,深层其实是观众对演员专业能力的焦虑和不信任。

学历成了证明“不是混出来”的筹码。一个硕士学位、一个博士在读,能让观众闭嘴,让资本安心。

粉丝也乐见其成。

他们在颜值比拼之外,开启了“智商战场”。谁家偶像学历高,谁就更“有脑子”,谁就更值得崇拜。

学历变成了一种饭圈竞赛的“战利品”。

因为大众对高学历有天然的正面印象。高学历=自律+聪明。偶像具备这些特质,粉丝会觉得荣耀,也觉得踏实。

但是,问题也藏在这里。

如果求学的初心只是为了凹“学霸人设”,而不是出于真心热爱,那么这条路就是一把双刃剑。

翟天临事件是最好的警示。学术不端的后果,不只是口碑崩盘,还会被彻底“清算”。

江一燕的建筑奖争议,同样证明:人设一旦被拆穿,比没人设更致命。

学历镀金,不能虚假包装。演技和真才实学,才是撑起一切的底座。

黄晓明此番考博,当然值得鼓励。但鼓励的前提,是他真在走进一条更深的路,而非表演“走路”。

他的过往,其实早已透露端倪。

从北大EMBA到中戏博士复试,他的路径是连续的,不是突如其来的爆点。

2013年在《中国合伙人》里,他扮演的成冬青,是个把梦想写在脸上的草根创业者。黄晓明那时的演技,饱受争议,却也被不少人看见了努力的痕迹。

再到《烈火英雄》,他卸下偶像光环,扮演消防队长江立伟。角色狼狈、面目焦黑,但黄晓明熬出来了角色的厚度。

他说:“演员要不断打破观众的刻板印象。”

这句话,不是说说而已。他是真在干。

当年他因为“霸总”人设红极一时,却也因此被贴上“油腻”的标签。他没在网络上嘴硬,而是换种方式——读书、接不同的戏、尝试转型。

明星学历“内卷”现象的背后,是整个娱乐行业的自我清洗。

从资本操控的流量泡沫,到文化沉淀驱动的价值回归,娱乐圈的确正处在变轨阶段。

当下,学历未必决定一个演员的天花板。但未来,“演技+文化”的组合,必将成为新秩序中的核心。

真正的“卷”,不是PPT上的博士证书,不是直播间里的学习摆拍,而是沉入剧本、沉入角色、沉入文化土壤。

真正的“反叛”,不是扔掉偶像滤镜,而是重新定义什么是专业,什么是能力,什么是底气。

黄晓明走到这一步,不是偶然。

他不完美,不神话,也没有天赋异禀。但他确实用了另一种方式告诉所有人:

不怕人设被打碎,就怕没准备好下一张牌。

娱乐圈要变天了,变的是价值逻辑,也是时代的审美口味。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。