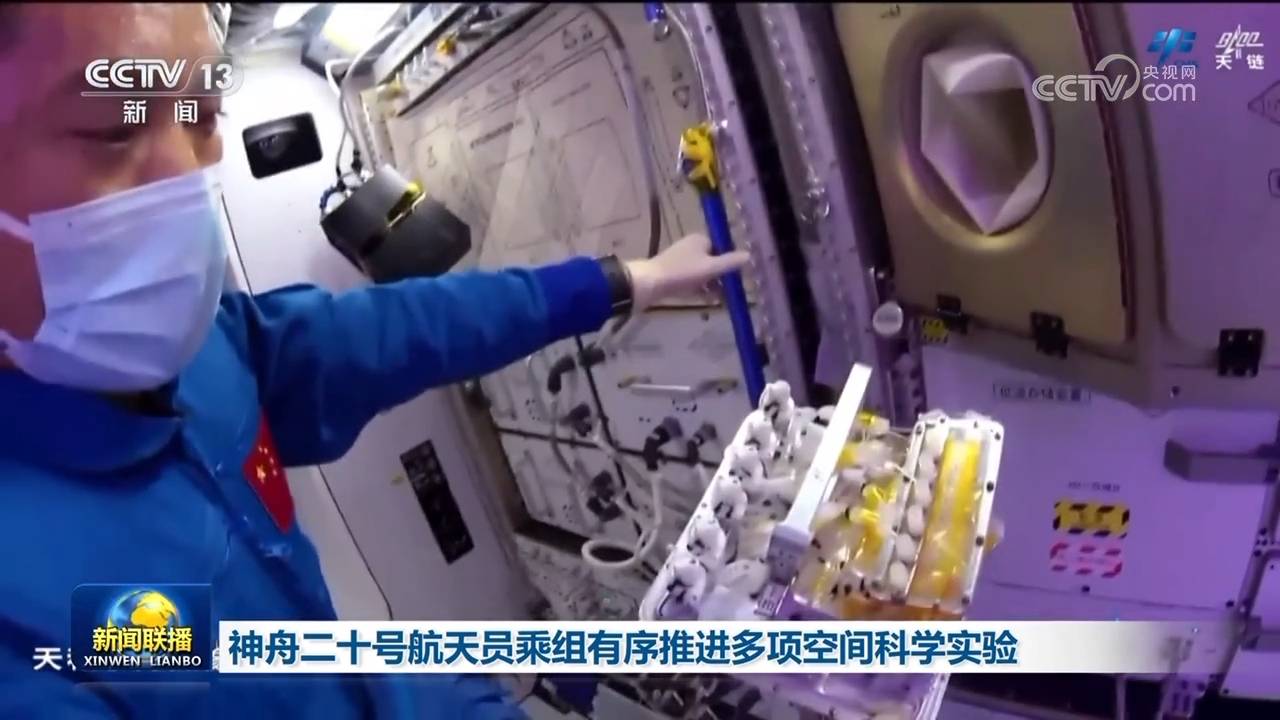

神舟二十号航天员乘组有序推进多项空间科学实验

2025年5月,北京航天城里春风正劲。就在半个月前,三位穿着蓝色航天服的汉子——陈冬、陈中瑞、王杰,驾着神舟二十号飞船划破长空,稳稳接入了距地球400公里的中国空间站。这已是我国空间站常态化运营后的第七次载人飞行任务。古人云"欲穷千里目,更上一层楼",当人类把实验室搬到太空,究竟会解开哪些尘封在重力枷锁下的生命密码?三位航天员在问天舱里摆弄的玻璃器皿中,那些肉眼难辨的细胞和不过指甲盖大小的涡虫,当真能改写人类认知的边界吗?

推开空间站的舷窗,星光像撒落的盐粒般缀满墨色天幕。陈冬飘过实验舱时总会多看两眼生命生态实验柜,那里正上演着科幻电影般的场景:几十条被切成数段的涡虫碎片,在微重力环境中像被施了魔法般重新长出眼睛和大脑。这种再生能力超强的小生物,在地球上三周就能复原成完整个体,但在太空这个"重力归零"的舞台上,它们的再生速度竟比预期快了近40%。"你们看这段涡虫的神经索,像不像春天抽芽的柳枝?"王杰透过显微成像系统,把画面同步传回北京航天飞行控制中心。

问天舱另一侧,航天员们每天要在固定时段进行视觉运动测试。当王杰盯着屏幕里旋转的三维图形快速点击按键时,他不仅是实验对象,更是数据采集者。这些看似简单的反应测试,正在编织一张精密的太空人体机能图谱。有趣的是,当测试软件升级到3.0版本后,航天员们的平均反应速度比三个月前提升了0.3秒——这微小的数字背后,藏着人类神经系统适应太空环境的珍贵线索。

当陈冬第15次从舷窗望见地球弧线时,空间站正好掠过长江入海口。那些在培养皿里舒展的细胞,那些在显微镜下游弋的涡虫,此刻都成了人类探索征程的生动注脚。这场太空科研马拉松没有终点线,每个实验数据都是递给未来的邀请函——或许某天,癌症患者会因太空细胞实验重获新生,截肢伤员能借再生研究长出肢体,而此刻航天员擦拭的显微镜,正是打开这些奇迹的第一把钥匙。

就像敦煌壁画上的飞天突破了地心引力,中国航天人用问天舱里的试管与芯片,在星辰间勾勒着新的神话。当空间站掠过北纬40度线时,实验柜里某株植物培养单元突然萌发新芽,这抹倔强的绿意,不正是人类探索精神最鲜活的写照?未来某日,当月球基地的科研人员回望2025年这些实验,或许会像我们今天看万户飞天那般感慨:原来改写人类命运的密码,就藏在当年那几个装着涡虫的玻璃器皿里。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。