“天上一天,地上一年”与相对论不谋而合,古人是怎么知道的?

从古至今人类都在不断的研究和探索世界的奥秘,古时候由于人类的科技不够发达,所以古人一直都认为我们的地球就是唯一的世界,在中国古代有天圆地方的说法,认为天像是一个圆形的盖子,地是方形的棋盘,这是一种比较朴素的地平观念,后来又出现了盖天说,主张“天似盖笠,地法覆槃”,即天和地的形状如同斗笠和倒扣的盘子,大地是中间高四周低的拱形平面。古希腊一些早期的哲学家也有地平说的观点,比如说泰勒斯认为大地是一个漂浮在水面上的圆盘,而阿那克希曼德则认为大地是一个圆柱形的实体,人类居住在其平坦的顶部。

其实古代地平说的形成主要是由于当时人类的认知水平有限,人们站在地面上,直观感觉到大地是平坦的,而天空像一个穹顶笼罩着大地,同时当时的活动范围相对较小,难以观察到大地的全貌,也没有先进的科学技术来证明大地是球形的,古代地平说在当时的社会中有着广泛的影响,它不仅仅影响了人们对世界的认知和理解,还在一定程度上影响了宗教、哲学和文化等方面的发展,比如说在一些宗教信仰中,地平说的观念和神灵的创造和宇宙的秩序联系在一起,成为了宗教教义的一部分。除了地平说之外,古人还编造了很多神话故事,比如说天宫、玉皇大帝等等。

在很多神话故事中,为了强调仙界的时间流逝方式和人间有巨大的差异,以此凸显出神仙所处世界的神奇和超凡脱俗,使神仙世界更具有神秘的色彩,一些古代哲学思想用此说法来表达对时间相对性的一种思考,比如说道家思想中有时会蕴含这种观念,认为不同的存在状态或空间中,时间的感受和流逝速度都是不同的,这反映了古人对宇宙中时间多样性的一种朦胧认识,也暗示了世间万物变化的差异,而且古人通过观测天文现象,发现天体的运行有一定的规律和周期,如日月星辰的东升西落、四季的更替等。他们将天体的运行与时间联系起来,认为天上的星辰是神灵的居所或象征,其运行的节奏决定了天上的时间。

而地上的时间则是根据人们的日常生活和农业生产活动来确定的,如昼夜交替、节气变化等。由于天体运行的周期与地上的时间周期不同,再加上想象和附会,便产生了天上和地上时间不同的观念。如果抛开神话故事来看,在很多人的眼中,天上和地下的时间都是一样的,包括很多科学家都是这样认为的,比如说著名的物理学家牛顿,牛顿对时间的理解是经典力学体系的重要基石,在他的观念中,时间具有独特而且鲜明的特性,牛顿认为时间是绝对的、真实的和数学的,在他的《自然哲学和数学原理》中,将时间描述为一种独立于任何外界事物的均匀流逝的物质。

这意味着时间的存在和流逝是客观的、不依赖其它任何因素,它按照自身的规律均匀的前进,无论宇宙中发生什么,时间都是以恒定的速度流逝,这种绝对时间就像是一个巨大的、精准的时钟,在宇宙的背景中永不停息的走着,为世界万物的运动和变化提供了一个固定的、统一的度量标准,在牛顿力学体系中,时间是描述物体运动的基本要素之一,他用时间来度量物体的运动过程,通过时间来确定物体在不同时间的位置和变化,比如说当一个物体在力的作用下做匀速直线运动,牛顿通过时间来计算物体在不同时刻所经过的路程。

从而建立起运动学的基本方程,时间在这个过程中扮演着一个绝对的、独立的角色,它不受到物体运动状态的影响,无论物体是静止的还是高速运动的,时间的流逝对于它来说都是一样的,牛顿将时间和空间认为是相互独立的实体,空间被视为一个巨大的、固定的容器,物体在其中占有位置并进行运动,而时间就像是一条贯穿这个容器的河流,独立的流淌着,在我们的三维空间中,时间的一维特性互不干扰,它们各自按照自己的规律存在和运作,这种时间和空间的分离观点在当时的科学认知中是非常自然的,因为人们在日常生活中感受到的时间和空间似乎就这样相互独立的。

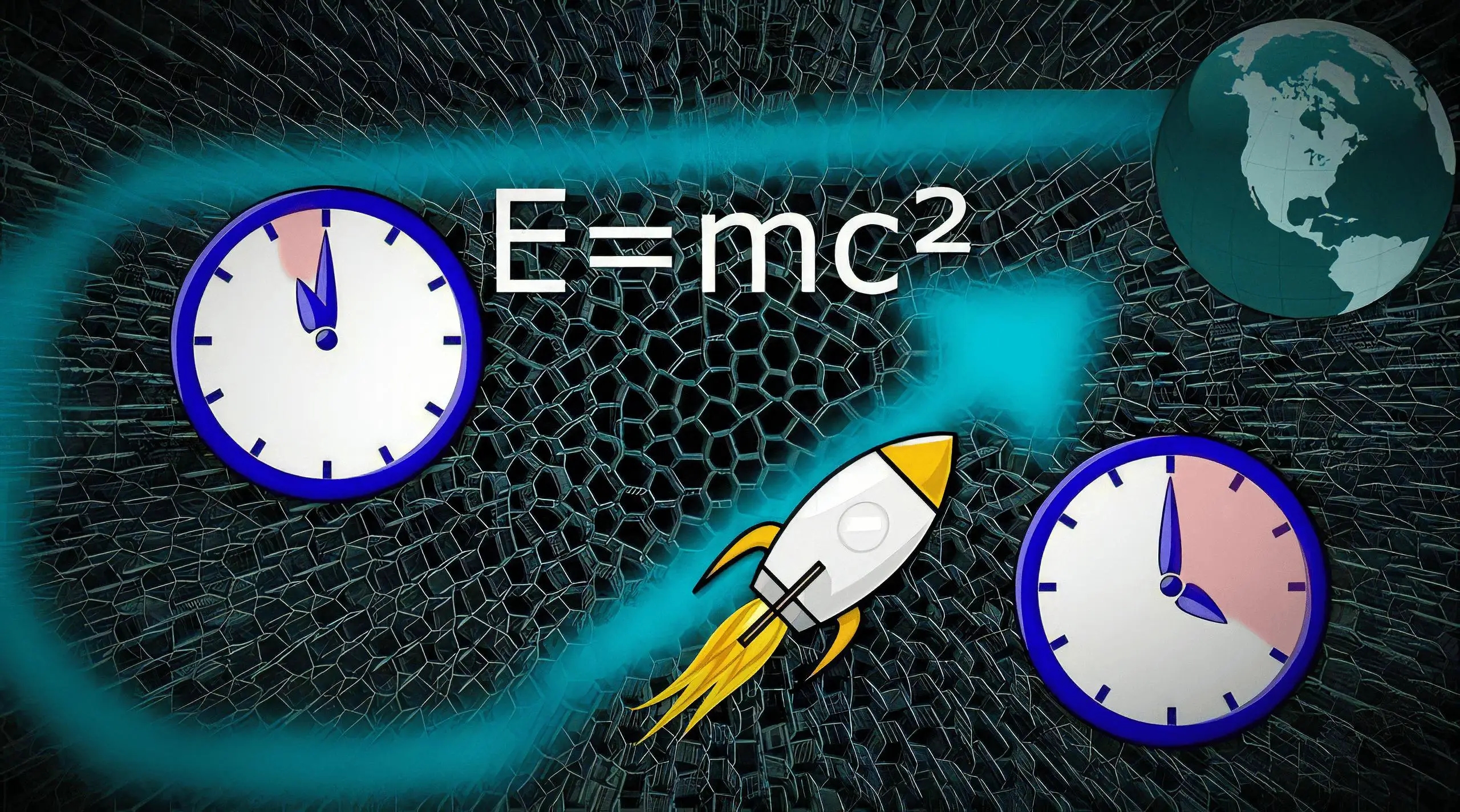

牛顿的时间观点在经典力学的发展中起到了非常重要的作用,它为力学问题的研究提供了一个清晰地、明确的时间框架,使得科学家能够精确的描述和预测物体的运动,这种成功的时间观念在很长一段时间内成为了科学界的主流观点,深深地影响着人类的认知,直到爱因斯坦的相对论提出,才对牛顿的绝对时空观提出了挑战和修正。1905年6月,一个划时代的理论诞生了,爱因斯坦发表了包括相对论在内的共五篇革命性物理学论文,同时在科学界一石激起千层浪,一篇仅仅3000字的论文,浓缩了爱因斯坦将近10年的苦思冥想——《论动体的电动机学》,发表在了物理学的权威杂志《物理学年鉴》上。

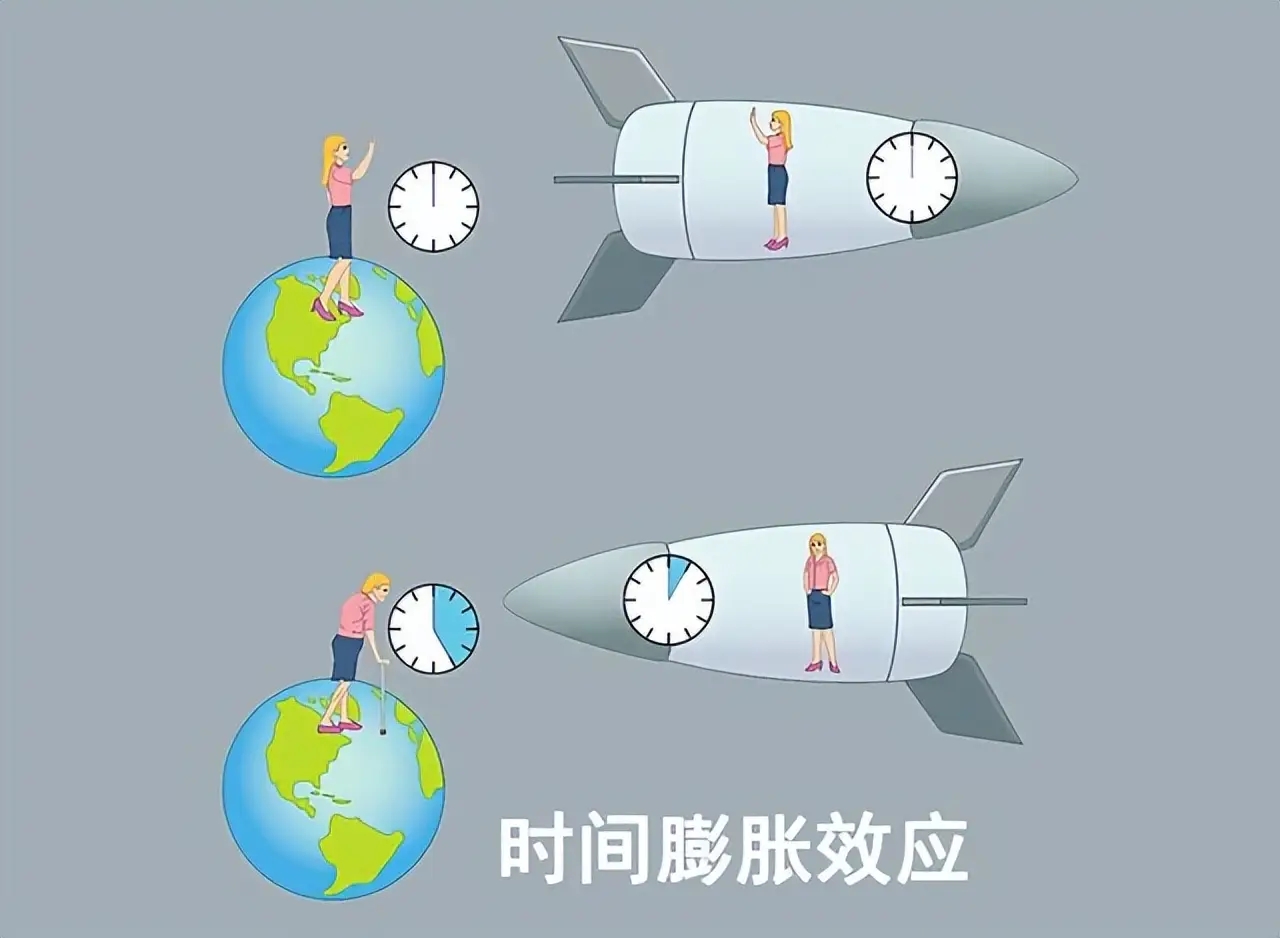

同时他还发表了其他四篇论文,竟分别在十七卷、十八卷、十九卷上发表,而且其中三篇竟然发表在同一期刊,这在《物理学年鉴》的历史上绝对是绝无仅有的。爱因斯坦的相对论和量子论开辟了物理学的新世纪。一个利用业余时间,没有名师指导,完全靠自己独立完成,并且在物理学的未知领域取得了巨大成果,毋庸置疑爱因斯坦是一位真正的理论物理学家,这一年被后人称为爱因斯坦奇迹年。相对论的出现打破了人类物理学的传统认知,并且冲击了牛顿的绝对时空观,在爱因斯坦的狭义相对论中,时间不再是绝对均匀流逝的量,而是具有相对性,其核心观点是,时间的流逝速度会因为观测者的运动状态不同而有所差异。

即“时间膨胀”效应,比如说当一个物体相对于另一个物体以接近光速的速度运动时,运动物体上的时间会变得很慢,比如说一对双胞胎,哥哥乘坐飞船进行探索旅行,当他返回地球时,会发现自己比留在地球上的弟弟更加年轻,这是因为在飞船高速运动的过程中,飞船上的时间流逝速度相对于地球变慢了,这种时间的相对论打破了传统的绝对时间观点,表明时间并非独立运动存在,而是与运动状态紧密相连。之后爱因斯坦进一步提出,时间和空间并非独立的实体,而是构成了一个统一的四维时空结构,在广义相对论中,物质和能量会使得时空发生弯曲。而这种弯曲会影响物体的运动和时间的流逝。

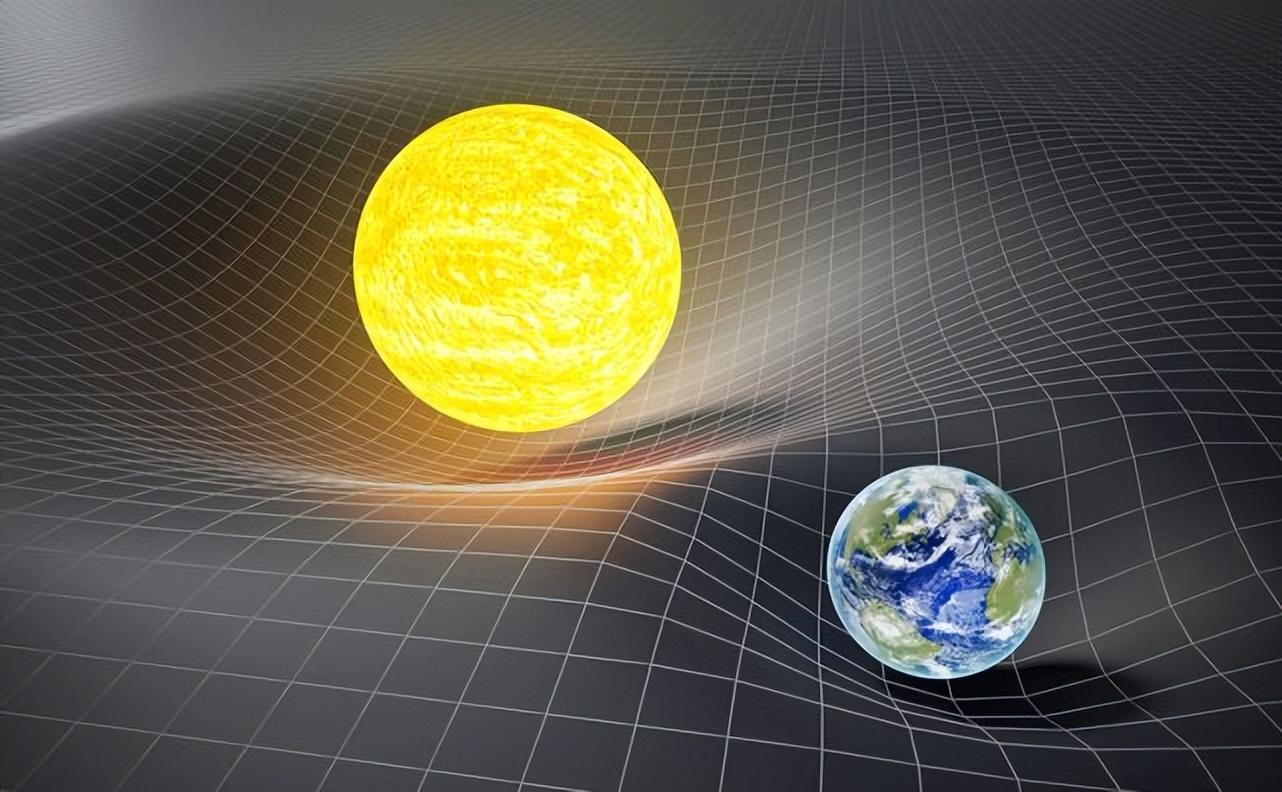

比如说在大质量天体附近,时间的流逝会显得很慢,这就相当于在一个平坦的橡胶模上面放置一个物体,物体的重量会使得橡胶模弯曲,而这个物体在这个弯曲的时空中运动,其路径和时间体验都会发生改变,光线在经过大质量天体附近时会发生弯曲,就是时空弯曲的一种表现,同时也意味着这种弯曲的时空中,时间的流逝也会因为未知的不同而有所不同,广义相对论的出现还揭示了时间和引力之间的关系,引力不再被看作是一种超距作用,而是时空弯曲的表现,质量越大的天体,产生的引力场就会越强,使得周围的时空弯曲程度就会越大。时间的流逝也会变得越慢。

我们的地球之所以会围绕太阳转动,就是因为太阳的质量很大,能够将时空压弯,而地球沿着测地线围绕太阳转动,爱因斯坦对时间的理解彻底颠覆了传统的牛顿绝对时间观念,将时间从一个固定不变的背景框架转变为一个与物质、运动和引力相互作用的动态概念。这种全新的时间观念不仅在科学领域引发了一场革命,推动了现代物理学的巨大发展,而且对人类的哲学思考和宇宙观产生了深远的影响。所以按照现在的时间理解,古人说的天上一天,地下一年的说法,也并不是错误的,计算表明,在中子星表面,1天可能对应地球上的300到400天,接近神话中的比例。

若天庭是一艘接近光速的飞船,速度时间膨胀也能达到类似效果,只要以0.99999倍光速移动,飞船上1天等于地球上大概1年。只不过对于目前的我们来说,相对论带来的时间膨胀是很难被显著利用的,因为最快的飞船的速度,连光速的百分之一都达不到,太阳系附近也没有黑洞能让我们借力,所以相对论目前应用最多的,其实是天文观测领域。当年爱因斯坦提出时间膨胀理论时,很多人都不敢相信,并且还做了实验来证明,1971年,科学家将铯原子钟放在飞机上绕地球飞行,然后与地面上的原子钟进行对比。根据时间膨胀理论,运动的时钟会变慢,且飞机的飞行速度和高度会使时钟受到不同程度的引力和运动影响。

实验结果表明,飞行中的原子钟与地面原子钟的时间出现了差异,且与相对论的预测相符。根据广义相对论,在引力场中,时间流逝会变慢。在地球上不同高度处,引力场强度略有不同。科学家通过比较不同高度处原子钟的频率,发现高处的原子钟(引力场较弱)比低处的原子钟走得快,这是时间在不同引力场中膨胀的表现。不过对于我们普通人来说,牛顿的绝对时空观已经够用了,因为爱因斯坦的时间观需要亚光速或者光速才能够明显感觉到,现在人类的飞行速度来光速的百分之一都达不到,而且重力对时间的影响,也需要在极大的重力物体周围,比如说中子星、黑洞这种极端天体。

如果我们就在地球上生活,那么时间对于每一个人来说几乎都是一样的,即使你坐飞机飞行,和地面的时间相差非常小,几乎能够忽略不计,所以站在人类和地球的角度上来说,时间对于我们每一个人来说都是公平的,如果未来人类真的能够发明出亚光速飞船或者是光速飞船,那么在光速飞船上面的人,相对于我们的时间就完全不同了,而这需要科学家不懈的努力才行,小编认为,人来作为地球上最有智慧的生命,人类的科技在不断的进步和发展,现在人类还无法将飞船的速度提升到亚光速或者光速,但是只要人类能够努力下去,未来说不定人类真的能够实现这个梦想,希望这一天能够早日到来,对此,大家有什么想说的吗?

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。