某天晚上,小张躺在沙发上刷着手机,突然看到一则新闻标题:“DeepSeek比OpenAI模型便宜得多!”他皱了皱眉,这是什么意思?

再往下看,才发现这是Yann LeCun在一场访谈中的发言。

小张心里开始琢磨:这些顶尖科学家对彼此的评价竟然这么公开而直白,他们到底在争论什么呢?

DeepSeek的突破与全球影响LeCun在那次访谈中,毫不吝啬地夸赞DeepSeek。

DeepSeek不仅技术先进,而且它的开源使得全世界都能从中受益,这是科技发展的正循环。

LeCun指出,金融市场的反应却让人哭笑不得。

有些人认为,既然可以更便宜地训练系统,那么就不需要那么多计算机了。

其实,这种想法是错的。

大部分的基础设施和投资都用于运行模型,而不是训练模型。

也就是说,训练变得高效了不代表计算资源的需求会减少。

其实,正是因为有了更加高效的训练方法,人们才会训练更大规模的模型,这反而需要更多的计算资源。

LeCun希望大家能够正确理解技术进步的意义,而不是被眼前的短期利益所迷惑。

AI助手的未来:从实际应用到计算需求这让我想起去年讨论得如火如荼的OpenAI“星际之门”项目。

OpenAI宣布,将与软银和甲骨文组建合资公司,进行巨额投资。

听到这个消息后,很多人感到震惊,认为这会彻底改变AI领域。

但LeCun的观点很冷静,他并不认为这个项目会翻天覆地。

他认为,这样的大规模投资,其实和微软、Meta的投资差不多,并没有特别夸张。

LeCun还提到一个有趣的现象,他觉得未来AI助手会像空气一样普遍,人们会在日常生活中频繁使用它们。

这也意味着,为了支撑这些助手的运行,需要特别庞大的计算基础设施。

所以,大家不要纠结于某一个新项目是否能够彻底改变行业,而是要关注整个行业的基础建设。

AI系统的智力瓶颈:理解物理世界

说到这里,很多人或许会产生一个疑问:现在的AI已经这么强了,究竟还有什么突破的方向呢?

LeCun给出的答案很明确:理解物理世界。

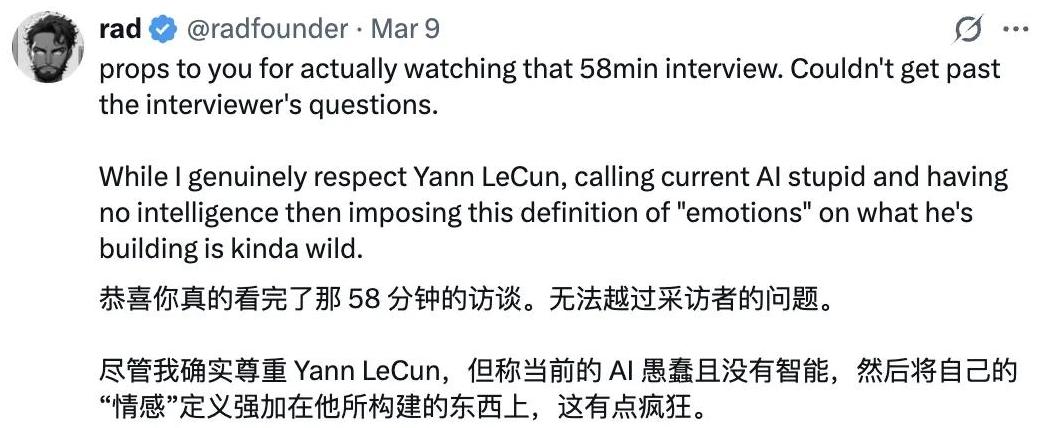

他形容当前的AI系统在很多方面非常“愚蠢”,它们看似聪明,因为能够处理语言,但实际上没有真正的智能。

AI缺乏对物理世界的理解,无法进行真正的推理和规划。

比如,一个AI系统可能能够写出看似有逻辑的文章,但让它理解一只猫是如何平衡身体,这却是个难题。

猫可以轻松跳跃和躲避障碍物,而这样的感知和动作计划能力,是目前AI所缺乏的。

由于理解物理世界的复杂性难度极高,AI在这方面还有很长的路要走。

机器学习的三大模式及未来方向

谈到机器学习,LeCun详细介绍了三种模式:监督学习、强化学习和自监督学习。

我们平常接触到的AI,大部分是通过监督学习训练出来的。

监督学习的做法,就是告诉系统正确答案,让它对比并调整自己。

比如给它看一张桌子的照片,然后告诉它“这是桌子”,系统学会这种对应关系后,就能识别出更多的物体。

强化学习则更接近人类和动物的学习方式。

比如你学骑自行车,一开始会摔倒,但不断调整,最终可以掌握技巧。

但这种学习方式效率低下,适用于特定领域,比如下棋或玩游戏,在现实世界中却不太适用。

自监督学习是目前大语言模型成功的关键,比如处理文本时,系统通过预测缺失的单词来训练自己。

虽然在语言理解上成功了,但如果要让AI理解物理世界,就必须要突破这种模式。

LeCun强调,物理世界比语言难理解得多,因为语言是离散的,字典里的单词数量有限,而物理世界则更加复杂。

他认为,未来的AI系统必须能够处理视觉等复杂的感官输入,才能真正具备常理和智能。

AI助手的未来:从实际应用到计算需求AI助手将来的运用场景真的让人充满想象。

从智能眼镜到随身设备,每个人都可能拥有自己的AI助手,他们能够帮助解答问题、识别物体和规划行动。

为了支撑这些助手的运行,需要特别庞大的计算基础设施。

LeCun反复强调,训练AI模型只是第一步,而实际运行这些模型为用户提供服务,需要庞大的资源投入。

训练效率的提升并不代表计算资源的减少,因为随着模型的进步和应用的拓展,计算需求只会增加。

结尾:变化中前行从LeCun的观点出发,我们不仅要看到AI技术的快速发展,还要认识到其背后复杂的挑战。

AI系统要达到真正的智能,还需要跨越很多障碍,尤其是对物理世界的理解。

正是这种不断挑战和迭代,推动了整体技术的进步。

未来,当我们身边的AI助手越来越聪明,能够更好地理解我们和世界,也许我们能更加体会到技术进步的力量。

正如LeCun所说,这不仅是科学家的努力,更是全球合作共创的结果。

科技的发展从来不是一个人的战斗,而是无数个体共同创造的奇迹。

每一个进步,都是全人类的财富。

这是一段令人兴奋的旅程,而我们每个人,都是这段旅程中的见证者和贡献者。

未来可期,让我们继续关注技术的每一个新脚步,共同迎接更加美好的世界。