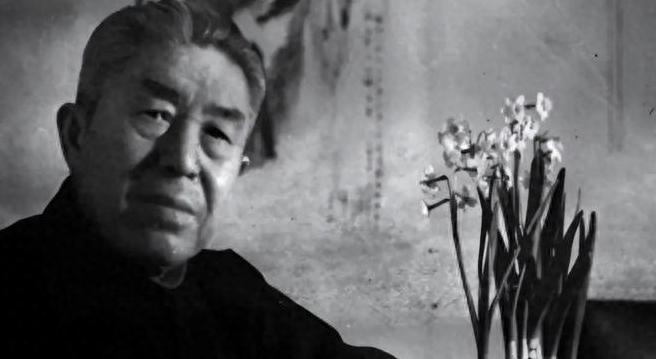

1954年毛主席设宴,郑洞国为什么在关键时刻迟到了?

1954年的一个深秋夜晚,北京饭店的走廊上,郑洞国比平时显得更为焦虑且急切。

他正前往一个意义非凡的家宴,但因为一些琐事耽搁,脚步不免加快,心跳与鞋底的撞击声一起在空荡的走廊中回荡。

宴会厅门口的服务员已经提醒过两次他迟到的事实,但郑洞国的思绪却飘荡在更久远的一个寒夜,在那时,他做出了一个改变终生的决定。

郑洞国的历史瞬间:从长春到北京1948年,长春被围困的那个秋天,郑洞国作为国民党第一兵团司令,站在一个绝望的十字路口。

他曾计划在城破之际以自戕谢罪,却被部下拦下。

那时的郑洞国每天面对的是饥饿的百姓和无解的处境,但也就是在那个寒夜,他选择了与解放军来谈判,以避免更大的灾难发生。

这个决定不仅改变了长春更改变了他的命运。

六年后,他步入北京,身份已然不同。

那次家宴:毛主席的幽默与郑洞国的难忘回忆在迟到3分钟后,郑洞国终于推开了宴会厅的大门。

毛主席的一个幽默问候打破了他的紧张感:“郑将军莫慌,我年轻时在长沙师范,迟到要翻墙进教室呢。”一句湖南话,一盘家常菜,道出了主席的朴实与亲近感。

宴席上两人闲话家常,毛主席问起郑洞国的年龄,又提到自己在其岁数时的往事。

这场家宴,虽然没有隆重的仪式,却让郑洞国感受到一种久违的温暖和理解。

从敌营指挥官到国旗敬礼者家宴后的两小时,郑洞国没有急着回家,而是沿着长安街漫步。

他仰望着天安门的旗帜,肃穆地敬礼,仿佛这一细小的动作能诉说他此刻的心境。

从那个站在长春城墙上,被战火与绝望包围的指挥官,到如今这个在北京城中平静行走的人,郑洞国内心有着翻天覆地的变化。

往后的岁月中,无论是在哈尔滨的学习时期,还是他作为和平建设参与者的角色,他都保持着这个敬礼的习惯,每当看到国旗飘扬便停下脚步。

时光流转中的遗憾与释然岁月流逝,郑洞国回首往事时,常说那次家宴是他一生中的转折点之一。

1980年代的一场黄埔同学聚会中,他摸着胸前的徽章,淡淡地笑说:“主席问我年龄时,眼里有团火。”那是一种理解,也是一种期许。

在他看来,正是这种期许支撑他走过了与之前截然不同的道路。

郑洞国在人生的最后岁月里,总是回忆起那个改变命运的傍晚。

他让家人帮他将时钟拨快3分钟,仿佛又想品味一次那种紧张刺激和最后留下的轻松释然。

他的人生就如同那只被拨快的时钟,一次迟到的宴会,一个命运交错的节点,却最终找到了一种内心的平衡和安慰。

回顾郑洞国的一生,他从一个战争中举步维艰的指挥官,到一个为和平努力的老人,是时间磨平了他的棱角,并给予他释然的智慧。

不论时代如何变迁,内心的和解与平和永远是他追求的方向。

而在这追寻的过程中,我们每一个人也许都能从中获得一丝启发,学会如何在复杂的历史与人生中,找到属于自己的位置。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。