韩先楚指挥的第40军,为何在两年间隶属于四支不同的部队?

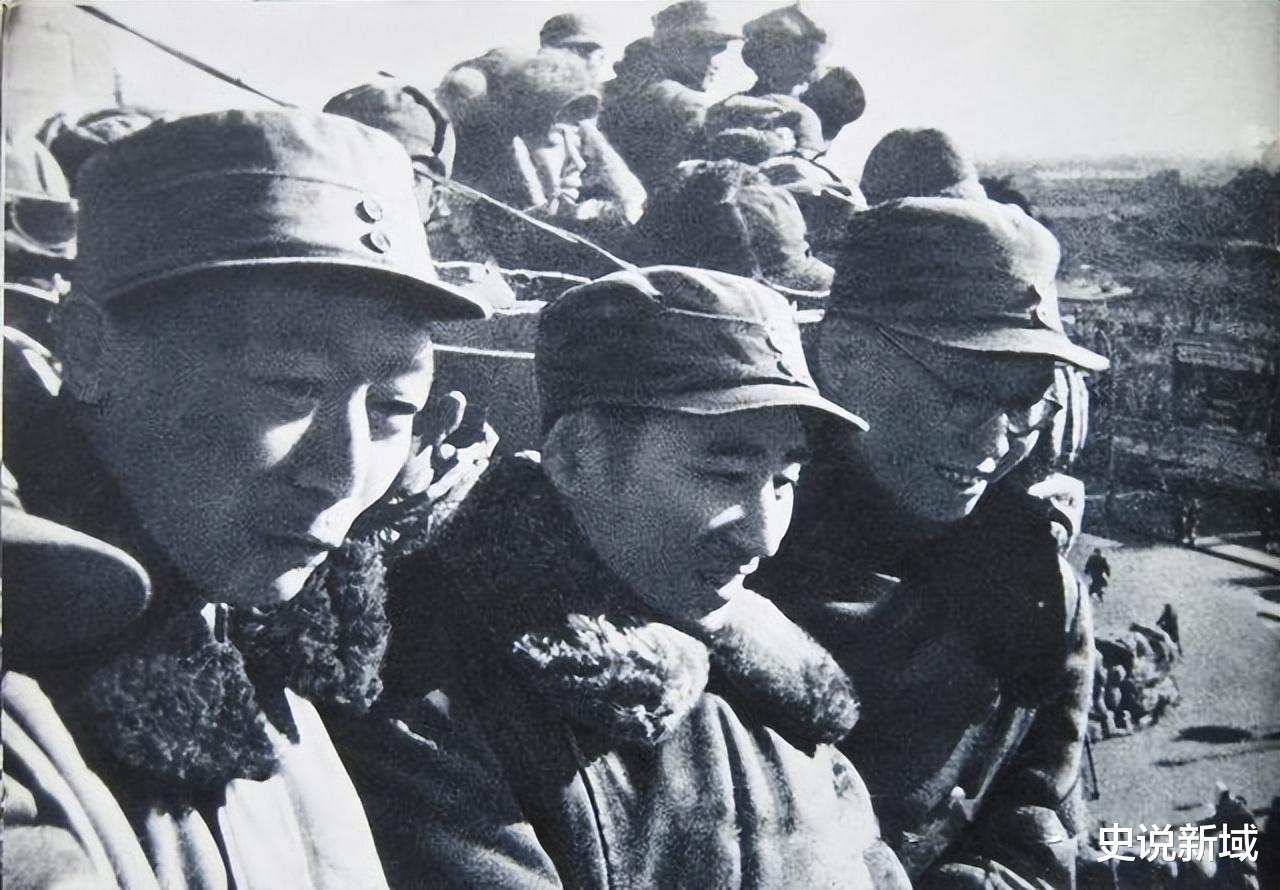

1949年12月,广西钦州港的咸湿海风里,第40军士兵正在擦拭刚从东北带来的冲锋枪。这支两个月前还在北平受阅的部队,此刻却要准备跨海攻琼。

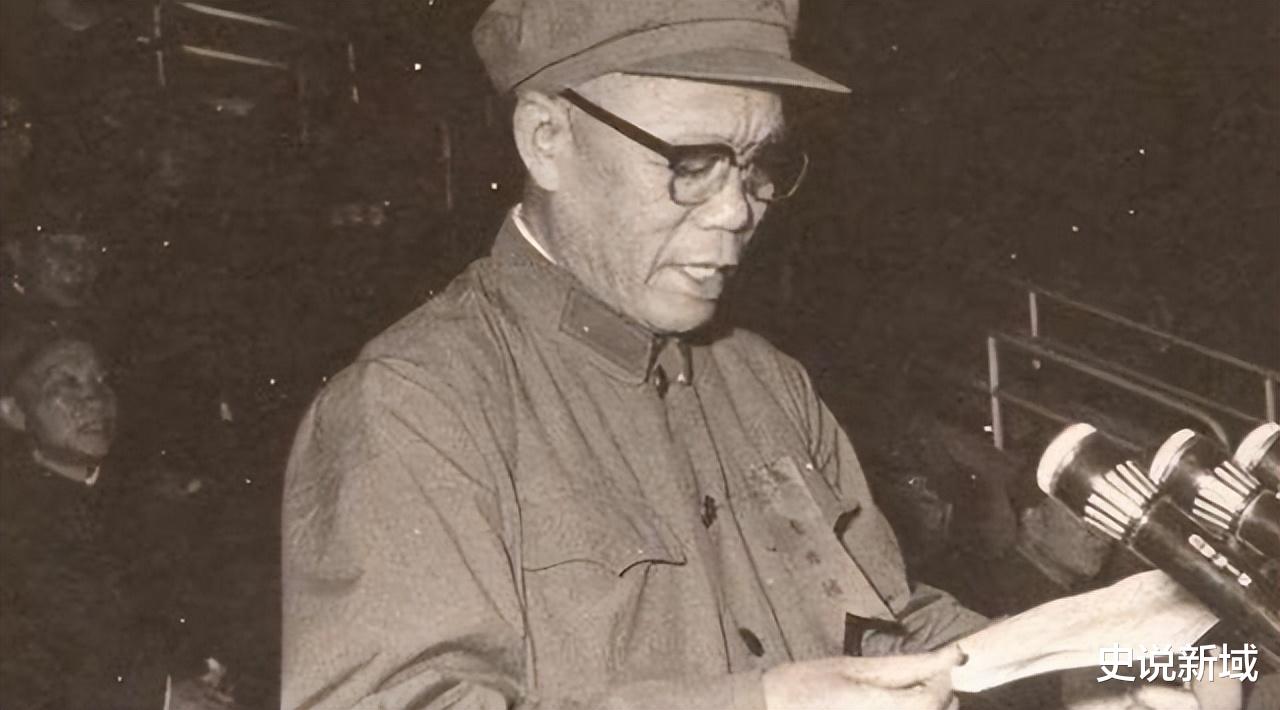

更令人费解的是,他们的指挥官韩先楚,竟同时顶着第十二兵团副司令、湖南军区副司令、第40军军长三重头衔。

第40军为何能在两年间隶属于四支不同的部队?四次变换指挥体系的背后,藏着解放战争最精妙的用兵哲学。

南满火种:从三纵到旋风军的淬炼

1946年2月,辽东军区整编出关部队时,三纵的构成堪称“东北联军活化石”:既有山东八路军的攻坚老手,又有冀热辽部队的山地专家,还编入了新四军三师的平原作战精锐。这种“混血基因”,让三纵在韩先楚接手前就显露出独特气质——既能像钉子般死守摩天岭,又能如流水般穿插安奉线。

1947年秋季攻势中,三纵七天奔袭四百里的纪录,让杜聿明在日记里哀叹:“韩部行动飘忽,如风过林梢。”此时的三纵虽未正式获得“旋风部队”称号,但其机动作战能力已令四野总部侧目。正是这种全天候作战特质,埋下了日后频繁跨兵团调动的伏笔。

南下先遣:两个兵团的接力棒

1949年2月,北平和平解放的硝烟未散,四野总部接到渡江战役总前委急电。林彪在军用地图前沉吟良久,最终笔尖圈定第40军、第43军——这两支分别源自南满、北满根据地的部队,在萧劲光兵团部指挥下组成“南下先遣兵团”。

选择标准耐人寻味:第40军擅长长途奔袭,曾在辽西会战中三天穿插150公里;第43军精于阵地攻坚,塔山阻击战死守六昼夜。这种互补组合,既能快速打开南下通道,又可应对白崇禧的弹性防御。韩先楚在动员会上说:“我们不是去配合兄弟部队,是要给主力开路!”十二万大军昼伏夜行,创造出日行80里的急行军纪录。

兵团改制:编制与战场的错位

1949年4月四野整编时,出现耐人寻味的一幕:已深入湖北的第40军被划归第十二兵团,而与其并肩作战的第43军却归属第十五兵团。这种“张冠李戴”的编成,实为林彪“战场优先”理念的体现——兵团建制服务于战役需要,而非束缚部队手脚。

在衡宝战役中,第40军临时转隶第十三兵团,与第45军组成“西线铁钳”。时任第十三兵团司令员的程子华发现,该军参谋作业竟能同步处理三套联络密码:与野司的“林罗刘”专用频道、与第十二兵团的建制密码、与临时配属兵团的战役密码。这种超强适应性,使其成为四野的“救火队”。

跨海惊雷:双重隶属的战争奇迹

1950年3月的雷州半岛,第40军面临建军以来最复杂的指挥关系:行政隶属第十二兵团,作战归第十五兵团指挥,后勤依托广东军区。韩先楚的解决方案堪称经典——在徐闻设立“三头六臂指挥部”:每天早中晚三次分别向三个上级汇报,作战指令则通过第十五兵团直通野司的热线电话确认。

这种“一根电话线穿三环”的指挥模式,在总攻海南时大放异彩。当第43军因帆船不足延误时,韩先楚果断调用第十二兵团留守湖南的运输队,经粤汉铁路紧急输送200艘改装渔船。正是这种跨越建制的资源调配,让登陆部队在谷雨前抓住最后的风向窗口。

汉江突进:志愿军序列的终极考验

1950年10月,鸭绿江边的辑安车站,第40军正在经历第四次指挥权变更:从四野第十三兵团转隶志愿军序列。令人惊叹的是,该军在入朝首战中,同时接受志愿军司令部、东北军区、中央军委的三重指挥。三次战役期间,韩先楚创造性地采用“分段指挥法”:突破阶段由军部直辖师团,纵深作战转交兵团协调,追击阶段回归野指调控。

这种灵活机制,让第40军在雪马里围歼战中,能同时调动第39军115师、第42军124师组成联合突击群。彭德怀在战后总结会上感叹:“老韩的部队就像水银,倒进什么容器就成什么形状。”

将星轨迹:机动背后的治军密码

第40军的“四易其主”,折射出解放战争向全国战场升级的指挥智慧。四野总部的调动记录显示,该军累计接受跨兵团指挥17次,涉及7个不同建制单位,却始终保持90%以上的战役任务达成率。其秘诀藏在三组数据里:参谋团队能同时操作三种电台制式,政工干部掌握五省方言,后勤系统独创“三三制补给”——每个连队配有三分之一机动运力。

1953年驻防锦州时,第40军开展“假如明天转隶”的演习课题:要求营级单位在24小时内完成与新上级的指挥对接。这种深入骨髓的机动基因,使其成为解放军现代化转型的活标本。从白山黑水到天涯海角,这支“四姓铁军”用战旗证明:真正的王牌,从不受限于编制表上的某个方格。

【参考资料】

《中国人民解放军第四野战军战史》(解放军出版社)《韩先楚传》(当代中国出版社)《东北解放战争军事资料汇编》(辽宁人民出版社)《海南岛战役研究》(军事科学出版社)《抗美援朝战争史》(军事科学出版社)《中国人民解放军组织沿革·文献》(解放军出版社)《四野将领征战纪实》(中共党史出版社)《中国军事百科全书·军事历史卷》(中国大百科全书出版社)

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。