网传“浙大副教授选妃”事件近期闹得沸沸扬扬,引发了公众对婚恋观、性别平等和学术圈形象的广泛讨论。帖子中的择偶条件严格到让人咋舌,甚至用上了“选妃”一词。这样的话题自然引爆了舆论场,也让人们开始反思:择偶真的可以被量化吗?我们又该如何看待这种现象?

事件的发酵:一场由择偶引发的舆论风暴

一则看似普通的相亲帖,却因为“选妃”二字和苛刻的择偶条件迅速走红。当事人自称是浙江大学的副教授,年收入百万,还对另一半提出了名校背景、年龄、身高和外貌的详细要求。这样的条件看似“优渥”,却让不少人感到不适。

一方面,大家质疑为何择偶条件会如此“精准”。难道婚姻只是一场双方资源的匹配游戏?另一方面,“选妃”一词刺痛了很多人,因为它带有强烈的不平等色彩,仿佛女性只是被挑选的对象。网友们忍不住问:这样的人真的能代表学术圈的素质吗?

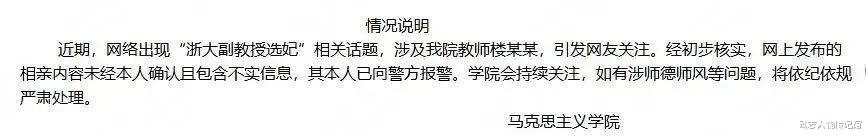

浙江大学随后回应称,网上的信息未经核实,但即便如此,舆论的发酵已经超出了事件本身。一场关于择偶观念、性别平等和学术圈师德的讨论席卷而来,而这一切或许都源于对“平等”二字的期待。

争议的背后:学术身份与社会期待的落差

高学历、高收入是许多人眼中的“人生赢家”标签,但这次的“赢家”却因择偶条件引发了轩然大波。问题的核心在于,公众对学术圈人士有着天然的道德期待。

高校教师作为社会精英群体,他们的言行往往会被放大解读。当副教授的身份与“选妃”这样的词汇联系在一起时,公众难免会产生心理落差。毕竟,教师不仅仅是知识的传播者,更是社会价值观的引领者。如果连他们都无法做到平等、尊重,那又如何教育下一代?

同时,这件事也折射出一个普遍的社会现象:我们对高学历者的期待往往高于普通人。当他们行为“失范”时,公众的失望情绪也会加倍放大。这不禁让人思考,我们是否对高学历者提出了过高的要求?

择偶观的反思:婚姻究竟是什么?

事件背后还有一个核心问题,那就是当代社会的择偶观念是否过于功利化?名校、身高、外貌,这些硬性指标真的能决定一段感情的幸福吗?

不可否认,现实中的婚恋确实存在一定的“门槛”。比如,双方的学历、经济状况、家庭背景等,都会在一定程度上影响关系的发展。但如果把这些条件作为唯一标准,甚至忽视情感基础,这样的婚姻真的能长久吗?

更令人担忧的是,帖子中的“选妃”说法似乎将女性物化为了一件商品。婚姻不是交易,感情也无法用条条框框来衡量。如果每个人都像这位副教授一样,用冷冰冰的条件去筛选另一半,那么婚姻的意义又在哪里?

网络舆论:真相与情绪的较量

事件的另一个争议点在于网络传播的失范。尽管浙江大学已经明确表示信息未经核实,但舆论的热度却丝毫未减。

在互联网时代,信息传播速度快,但也容易失真。未经确认的内容被迅速扩散,不仅可能对当事人造成伤害,还可能误导公众判断。这让我们不得不反思:当热点事件发生时,我们是否应该先冷静下来,等一等真相?

此外,这件事也让人们意识到网络舆论的双刃剑效应。一方面,它能够迅速引发关注,推动问题解决;另一方面,过度情绪化的讨论可能让事实被掩盖,甚至导致网络暴力。

启示与行动:构建理性与包容的社会环境

从“选妃”事件中,我们可以看到很多值得深思的问题。首先,学术圈的社会形象需要进一步维护。高校教师不仅是知识的传播者,更是社会价值观的践行者。如何平衡个人生活与职业身份,是每一位教育工作者都需要思考的问题。

其次,婚恋观的多元化和包容性需要被倡导。爱情和婚姻是两颗心灵的相遇,而不是数据的匹配。我们需要更多健康、平等的婚恋观,而不是一味追求所谓的“优质资源”。

最后,网络环境的净化也迫在眉睫。公众需要理性看待热点事件,媒体和平台则应承担起社会责任,确保信息的真实性和客观性。

互动环节:你的观点是什么?

事件到这里并没有结束,反而让更多人开始思考自己的择偶观和价值观。如果你是当事人,你会如何看待这样的择偶条件?你认为“选妃”一词为何会引发如此大的争议?

欢迎在评论区分享你的看法,或者讲述你自己在择偶过程中遇到的故事。我们共同探讨,如何让爱情回归本真,让婚姻更加幸福。

社会热点事件往往是社会问题的一面镜子。从这起“浙大副教授选妃”事件中,我们看到的不仅是个人行为的选择,更是整个社会对婚恋观、性别平等和学术圈形象的期待与焦虑。希望每个人都能从中有所启发,为构建理性、包容的社会环境贡献自己的力量。