在篝火中解构文明:《饥荒》的存在主义生存诗学

当你的角色在黑暗中第一次被影怪撕碎时,当寒冬的暴风雪熄灭最后的篝火时,当精心搭建的基地被夏季自燃的野火吞噬时,你或许会想起那个被丢进异世界的清晨:留着络腮胡的科学家威尔逊从麦斯威尔的魔掌中苏醒,眼前是摇曳的松树与游荡的猪人,而你的生存倒计时,已经开始了。

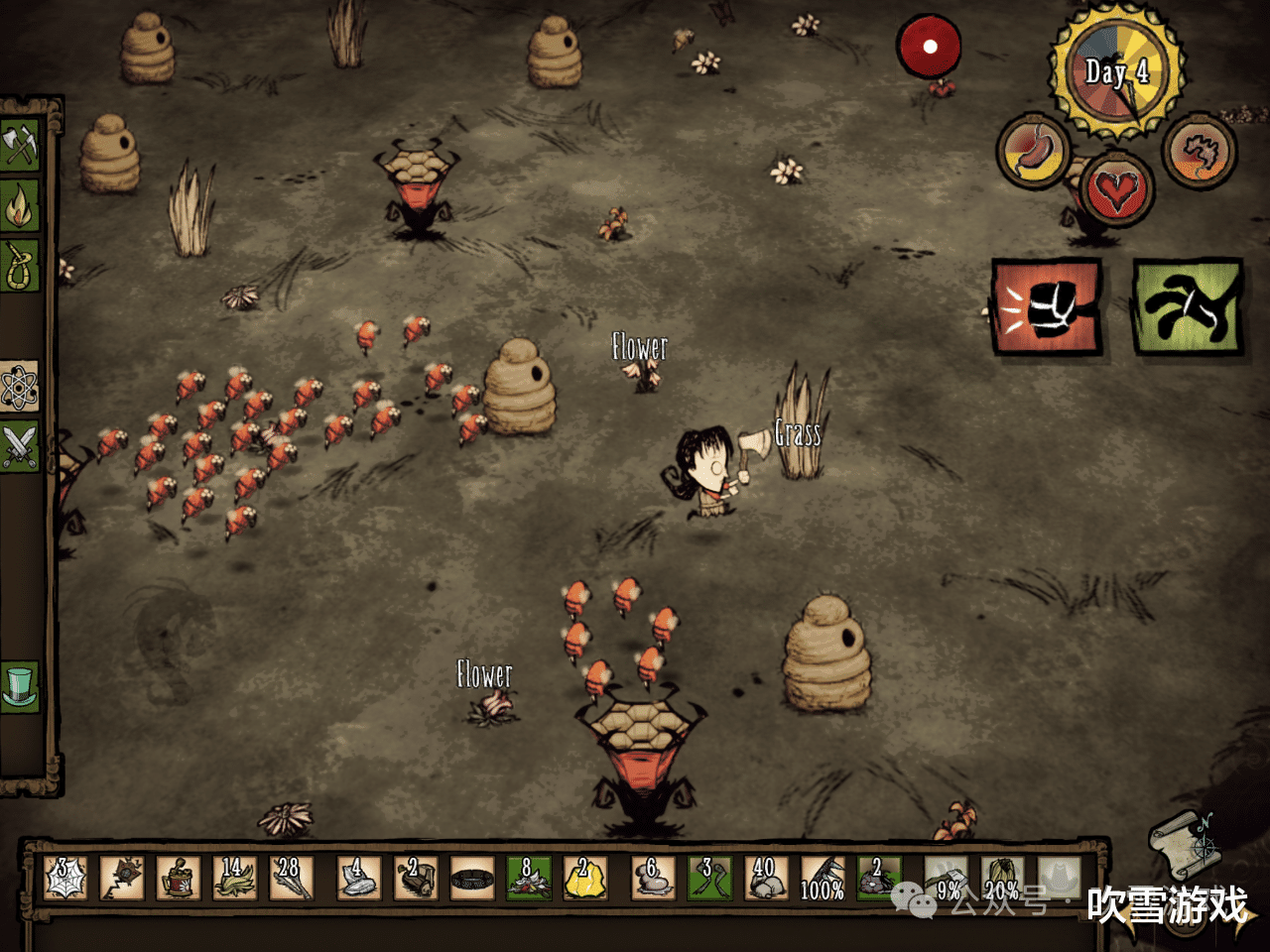

这就是《饥荒》(Don't Starve),科雷娱乐在2013年献给游戏界的一曲黑色童话。这款糅合了哥特式手绘美学与硬核生存机制的作品,用十年时间构建出一个荒诞与理性交织的平行宇宙,让全球3000万玩家在反复死亡中领悟生存的真谛。

与主流生存游戏不同,《饥荒》开场便将玩家抛入绝对孤独的境地。没有任务指引,没有NPC教程,甚至没有传统意义上的"新手保护期"。你必须像原始人类般重新发明火种:用燧石敲出第一把斧头,在黄昏前搜集足够燃料,学会辨别有毒的红色蘑菇与救命的浆果丛。这种近乎残酷的"去人类中心化"设计,实则是场精妙的行为艺术——当现代文明的便利被剥离,我们是否还记得如何与自然对话?

游戏用四季轮转构建出独特的生存韵律。春天要抢在洪涝前加固堤坝,夏天需挖掘冰矿制作雪球机,秋季抓紧囤积过冬物资,冬季则要与体温流失赛跑。这种对自然规律的敬畏,在游戏机制中升华为某种禅意:玩家不再扮演征服自然的英雄,而是学习成为生态系统的观察者与协调者。正如游戏中那些看似无厘头的设定——月圆之夜猪人变身狼人、雷击引燃树木却留下珍贵的电子元件——都在暗示:生存的本质,是与世界达成动态平衡。

在诡异的表层叙事下,《饥荒》隐藏着蒸汽朋克式的科技浪漫。玩家可以解锁炼金引擎制造冰箱,用捕鸟器组建自动化农场,甚至搭建传送装置探索月岛。这种从石器时代到电气时代的科技大跨越,通过"原型系统"完美融入生存逻辑:每次死亡后保留的科技蓝图,让失败不再是归零重启,而是螺旋上升的认知积累。

游戏世界的黑暗内核更耐人寻味。远古档案馆的低语,查理女王的影织者军团,以及麦斯威尔棋盘背后的神秘力量,都指向克苏鲁神话的不可知论。当玩家最终解锁冒险模式,发现所谓"生存挑战"不过是恶魔导演的剧场时,那种被更高维度存在凝视的颤栗,已超越普通游戏叙事的维度。这种将生存压力与宇宙恐惧交织的手法,让每一次点燃篝火都像是向虚无宣战的仪式。

三、多人生存:社会关系的魔幻镜像2016年推出的《饥荒联机版》为这个孤独宇宙注入了新的变量。当4-6名玩家共同面对永夜降临,资源分配、分工协作与权力博弈立即让游戏蜕变为微型社会实验。有人甘当"伐木工"默默奉献,有人囤积资源成为军阀,更常见的是因争夺最后一个饺子而引发的"友情终结事件"。

开发团队巧妙地将现实社交困境编码进游戏机制:共享的体温系统迫使玩家抱团取暖,复活道具的稀缺性考验人性底线,而boss战强制的团队配合,又让人想起《人类群星闪耀时》的集体光辉。当团队在冬季巨鹿的咆哮中团结求生,或因一根烤熟的曼德拉草分崩离析时,玩家看到的不仅是游戏角色的悲欢,更是人类社会的微缩图景。

四、持续生长的开放宇宙历经22次大型更新,《饥荒》已从最初的孤岛求生演变为拥有海洋航线、地下遗迹、月岛生态的立体世界。2023年"新王朝"资料片新增的帝王蟹与珍珠奶奶剧情线,再次证明这个IP惊人的生命力。更不必说创意工坊中超过15万模组,从自动整理背包到中国风建筑包,玩家用智慧不断拓展着游戏边界。

当你在月圆之夜看到猪人变身狼人,当海难DLC中驾驶帆船穿越飓风,当 Hamlet资料片在丛林集市进行以物易物时,会清晰感受到:这不是某个设计师构建的游戏世界,而是一个真正拥有呼吸律动的平行宇宙。那些随机生成的蝴蝶轨迹、野牛迁徙路线与陨石坠落点,构成了永不停歇的动态生态,让每次重启存档都成为全新的生命史诗。

结语:在篝火中照见存在的意义《饥荒》的伟大之处,在于它用卡通风暴诠释了海德格尔"向死而生"的哲学命题。每次死亡时跳出的"你坚持了XX天"不是嘲讽,而是存在主义的勋章。那些在黑暗中摸索出的生存智慧——比如冬天前要储备8块怪兽肉和2块冰做肉丸,比如用蜘蛛巢布局防御工事——最终都会凝结成对抗虚无的锚点。

在这个快餐游戏泛滥的时代,《饥荒》依然保持着老派匠人的硬核与诗意。它不讨好玩家,不降低难度,只是静静等待着那些愿意在失败中寻找美感的勇者。正如游戏加载界面的那句箴言:"不要饿死",这既是生存指南,亦是生命隐喻——在永恒的黑夜中,创造光明的权利,永远掌握在敢于点燃篝火的人手中。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。