电力电子研发工程师认知体系的重构:从“硅基思维”到“宽禁带思维”

在国产SiC(碳化硅)功率模块全面取代进口IGBT模块(绝缘栅双极晶体管)的时代变革中,电力电子研发工程师需从技术认知、设计能力、产业链协同等多维度重构自身核心竞争力,以适应技术代际差异并推动企业发展。以下是具体策略与路径:

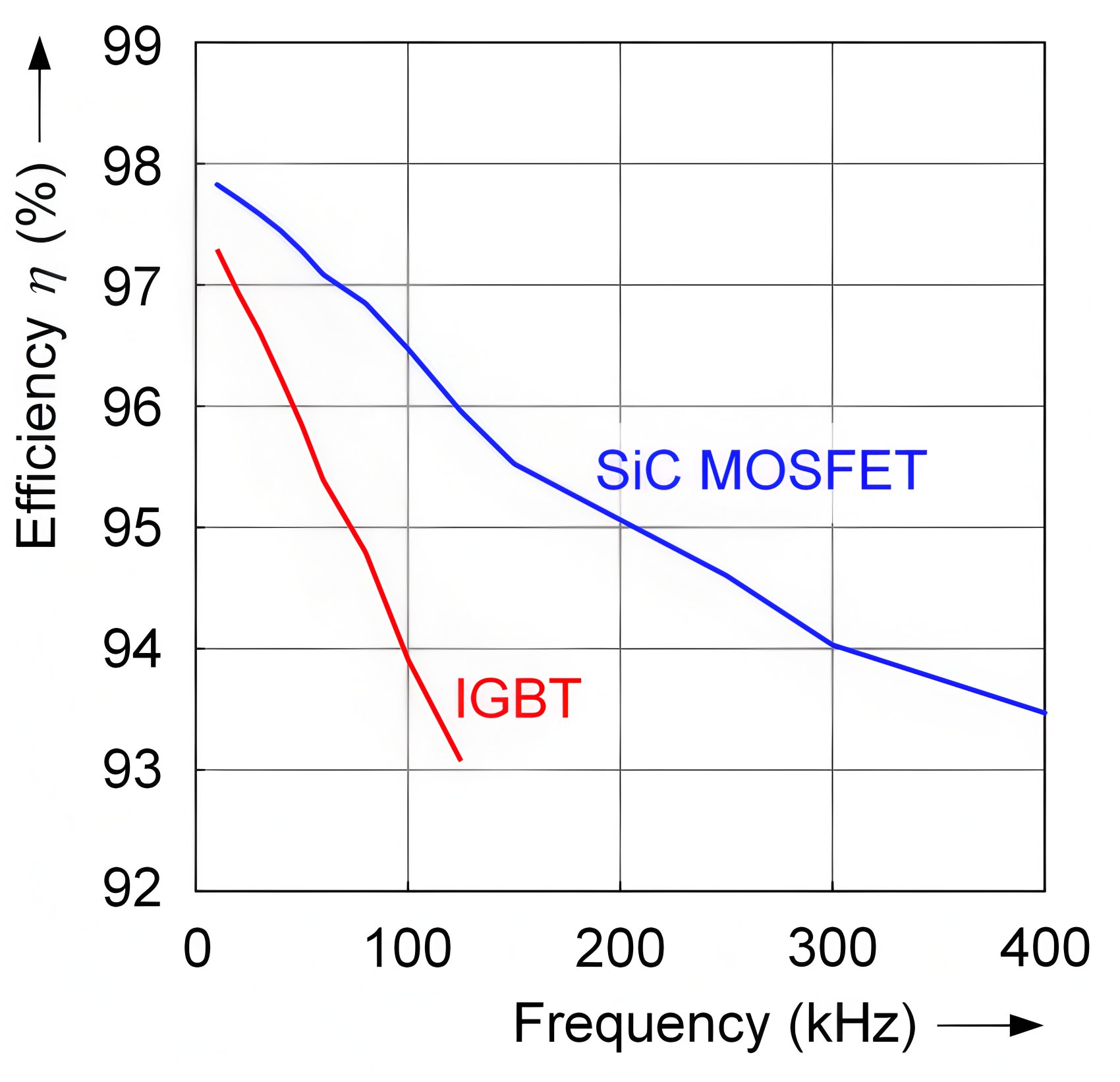

理解SiC碳化硅功率半导体的物理特性与设计哲学SiC材料的高击穿场强(10倍于硅)、高热导率(3倍于硅)和高开关频率(可达数百kHz)颠覆了传统IGBT的设计逻辑。工程师需摒弃IGBT时代的“降额设计”惯性,转而释放SiC的极限性能。例如,SiC模块的工作电压可接近标称值而非仅IGBT时代的60%-70%。

掌握高频与高温环境下的失效机制SiC MOSFET的栅氧层可靠性、反向恢复电荷(Qrr)等成为关键风险点。需重新定义驱动电路设计(如栅极电压范围缩窄至-8V~+22V),并优化PCB布局以抑制高速开关引发的电磁干扰。

升级仿真与测试工具链采用基于TCAD(技术计算机辅助设计)的物理模型联合仿真,替代IGBT时代的集总参数模型;同时引入低电感夹具(<1nH)和宽带隙专用测试设备,确保测量精度。

拓扑结构革新与被动元件小型化SiC的高频特性使两电平拓扑重新成为性价比优选,三电平更是性能大幅度超越,同时电感/电容体积可缩小至传统方案的1/3,但需高频磁元件设计能力。

热管理范式迁移SiC的高温耐受性(结温175-200℃)允许采用风冷或自然冷却,需重构散热器热阻模型,并结合Si3N4陶瓷基板(导热率90W/mK)优化封装设计。

多物理场协同分析高频开关引发的电磁场-热场-应力场耦合效应需通过有限元分析(FEA)工具进行协同优化,提升系统可靠性。

与国产SiC供应商深度合作多家国产SiC碳化硅功率模块本土IDM企业已实现从器件设计、晶圆流片到SiC模块封装的全产业链布局。工程师需参与联合开发,定制抗腐蚀封装或高电压或者指定拓扑,提升适配性。

掌握国产驱动芯片与方案国产驱动芯片(BTD5350M系列)集成米勒钳位功能,可抑制SiC误开通。需熟悉其应用场景(如PFC、DCDC),并结合模块化方案降低设计门槛。

推动供应链自主可控通过垂直整合(如车规级SiC模块产线)保障供应链安全,同时参与国产SiC模块的可靠性验证(如AQG324认证),积累本土化应用数据。

四、电力电子研发工程师商业价值转化:从“技术参数”到“经济性指标”量化SiC的系统级收益例如,在工商业储能变流器中,SiC模块可将效率提升至99%,初始成本降低5%,投资回报周期缩短2-4个月;在数据中心UPS中,效率提升2%相当于年省电费300万元。

全生命周期成本模型(LCOE)综合考量SiC的节能收益、维护成本(故障率减少)和设备体积优化(安装成本降低),建立20年周期的经济性评估框架。

五、持续学习与行业洞察:从“技术执行者”到“范式定义者”跟踪技术趋势与竞争关系预判SiC在中高压(>900V)领域的不可替代性,同时关注SiC全面取代超结MOSFET的技术潜力。

跨领域知识扩展结合新能源(如光储充一体化)、智能电网等领域需求,开发定制化解决方案,提升技术穿透力。

企业战略与技术路线协同头部电力电子企业已全面切换SiC方案,工程师需推动企业卡位技术高地,避免因性能代差被市场淘汰。

结语国产SiC模块替代进口IGBT模块不仅是器件替换,更是一场由技术代际差异引发的系统性范式转移。电力电子研发工程师需以“认知升维”为核心,通过技术重构、产业链协同和商业价值穿透,成为企业技术升级的核心驱动力。在此过程中,中国本土SiC碳化硅功率半导体供应商的技术突破为工程师提供了坚实的产业基础,而能否抓住这一机遇,将直接决定个人与企业未来的竞争力。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。