二战后德国几乎崩溃,为何短短二十年又能重新崛起

【引言】

二战的惨烈程度堪称历史之最,德日两国在这场浩劫中几乎化为瓦砾。与一战形成鲜明对比的是,二战后德国的原有政权被彻底瓦解,完全丧失了国家主权。更甚者,德国被美苏英法四大战胜国瓜分,划分成四个不同的占领区域。这种四分五裂的局面,标志着德国陷入了前所未有的困境,国家命运完全被外部势力所掌控。

【一、破冰】

1949年,英、美、法三国控制的区域合并,形成了联邦德国,而苏联控制的地区则建立了民主德国。就在这一年,联邦德国进行了第一次总理选举,阿登纳成功当选为首任总理。虽然西德表面上获得了自治权,但《占领法规》仍然赋予占领国一些特别的权力。

在多个关键领域,如法律制定、政府管理、经济和对外贸易,联邦德国都受到外部势力的监控。同时,占领国拥有对联邦德国军事设施和工业资产进行拆除的权力,而联邦德国对此无权拒绝。此外,联邦德国的核心产业,包括钢铁、化工和造船业,必须严格遵守占领国设定的产量上限。

只要这些法律条文还在,联邦德国想要发展就几乎没戏。这些规定是占领国硬塞进联邦德国《基本法》里的。不过,联邦德国也不是完全没机会改掉这些法律,只要所有占领国点头同意就行。

联邦德国当时处于一个极其尴尬的境地,连最基本的外交自主权都没有。它不能直接和其他国家建立大使级或领事级的外交关系,所有对外交往都得通过占领国来中转。这种局面严重限制了德国的发展空间。要想重新站起来,成为一个真正独立的国家,德国必须首先争取废除这些不平等的条约。这是德国走向复兴的关键一步,没有这个前提,其他都无从谈起。

阿登纳执政仅两个月,便与英美法三国签署了《彼得斯贝格条约》,这一举措为联邦德国赢得了应有的国际地位。然而,这一突破并非偶然,西德之所以能取得这样的成果,关键在于抓住了历史机遇,在恰当的时机出现在关键的国际舞台上,从而开启了后续的幸运篇章。

1944年,美国财政部长摩根索提出了一个针对战后德国的强硬计划。他主张彻底瓦解德国的工业体系,将其转变为纯粹的农业国家。根据这一方案,英国将接管德国的全部市场,苏联则接收德国的工业设备。这样一来,德国将永远丧失发动战争的能力,而法国也能获得安全保障。这个计划旨在通过一次行动实现三个目标。

二战结束后,苏联对德国实施了规模空前的工业设备迁移行动,几乎将东德的所有工厂设备拆卸运回国内。然而,这些设备在苏联境内却难以重新投入使用。原因在于,德国的工业设备是根据当地具体条件量身定制的,对安装环境和技术支持有特殊要求。由于无法满足这些条件,这些设备最终未能发挥应有作用,变成了一堆无法使用的金属。

由于苏联的意外解体,西方对西德的工业资源掠夺有所减缓,但他们并未彻底放弃,而是寻找新的策略。然而,1946年的严冬让欧洲大部分地区陷入粮食危机,紧接着希腊在1947年发生了革命。美国担忧德国可能成为下一个革命热点,于是联合英国和法国,决定停止对德国的非工业化政策。

在冷战格局下,美苏对抗成为国际关系的主轴,德国复兴的潜在威胁逐渐淡出视线。这一形势为《彼得斯贝格条约》的签署创造了条件,使西德摆脱了战败国身份,获得与其他主权国家同等的地位,为其后续发展奠定了基础。

【二、教育+法治】

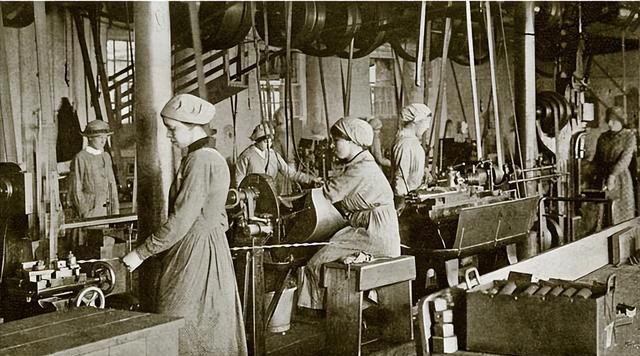

德国是全球首个推行义务教育的国家,这一政策对其在工业革命期间的飞速发展起到了关键作用。与同时期的法国不同,法国虽然工业化,但仍以农业为主,而德国则已转型为以城市为中心的工业国家。拥有欧洲最庞大的产业工人群体,德国在经济和工业领域占据了不可动摇的优势地位。

一战结束后,尽管魏玛共和国经济困难,但德国并未忽视教育,避免了成为文盲国家。二战结束后,德国虽然人口锐减,工业设施也遭受了严重破坏和掠夺。

由于德国教育普及程度高,大量具备专业技能的德国人依然存在。尽管工业设施遭到洗劫,德国人掌握着重建生产设备的技术,这为他们提供了重新发展的可能。战后苏联对东德实施大规模掠夺,导致数以千万计的东德居民逃往西德。

来自东德的难民群体中,不乏技术熟练的工人、科研专家以及接受过系统培训的廉价产业工人,他们为西德的战后复苏提供了坚实的人才支持。为了进一步扩充技术人才储备,西德政府推行了长达十二年的免费义务教育制度,覆盖从6岁至18岁的青少年群体。

在西德,大学生们有机会获得免息贷款,这一政策惠及了约三成的高校学子。此外,西德推行了理论与实践相结合的双轨教育模式,许多学生得以在校园汲取知识的同时,在企业和工厂实习,既能积累实践经验,又能自给自足。这种教育策略的推行,加速了德国技术能力的复苏。这一时期在西德被广泛称为“知识革新”。

二战前的德国,几大巨头如奔驰、法本化工、西门子、克虏伯和莱茵金属几乎掌控了国家的经济命脉。这些企业虽然在整合工业生产和提升德国经济竞争力方面发挥了重要作用,但它们对市场的垄断也带来了问题。这种高度集中的经济结构使得德国在面对外部冲击时显得异常脆弱,缺乏足够的应对能力。

战后时期,西德经济面临巨头垄断的困境,中小企业难以立足。针对这一局面,总理艾哈德主导出台了《反对限制竞争法》,也就是常说的"卡特尔法"。这部法律的实施为德国市场注入了新的活力,有效维护了中小企业的合法权益,使它们能够在公平的市场环境中获得发展机会。

自普鲁士时期至二战结束,德国政府长期拥有对公民生活的广泛干预权。然而,这种状况在西德时期发生了根本性转变。法治原则首次在德国真正落地,政府行为开始受到法律约束。随着法律体系的逐步健全,外国投资者对德国市场的信心逐渐增强,纷纷涌入。这一变化为德国经济的复苏奠定了基础,推动了其逐步走出战后困境。

德国要实现经济腾飞,必须开拓海外市场。而这个关键的市场机会,恰恰来自其长期竞争对手法国。

【三、伴随着欧洲一体化的德国“经济奇迹”】

二战结束后,法国的处境与德国颇为相似。假如说战胜国对德国进行了残酷的工业剥削,那么德国在战争期间对法国的掠夺则更为严重。战争结束时的法国,几乎成了一片废墟,其受损程度在四大战胜国中最为严重。

在战后,法国单凭自身力量难以恢复往日的强盛地位,极有可能沦为二流国家。为了摆脱这种困境,法国意识到必须跳出常规思维,寻求新的发展路径。基于这一认识,法国提出了推动“欧洲一体化”的战略构想,希望通过区域合作实现复兴。

1951年,法国、西德、比利时、卢森堡、荷兰和意大利六国联合签署了《煤钢联营集团条约》,这一举措标志着欧洲开始迈向经济和政治一体化。通过这一条约,这些国家决定共同管理煤炭和钢铁资源,旨在促进合作,防止未来冲突,并为更广泛的欧洲整合奠定基础。这一历史性协议被视为欧洲联盟的前身,推动了后续的欧洲一体化进程。

德国的工业产品,尤其是钢铁,找到了稳定的市场。与此同时,法国的农产品也顺利进入了物资匮乏的德国。意大利则通过进口低价优质钢铁,大力发展高端汽车和轻型代步车产业,获得了丰厚的利润。当时,意大利制造的汽车在美国高端市场占据了相当大的份额,几乎达到了50%。

欧洲一体化的进程是一次无风险的重大实验。1958年,六个国家共同创立了“欧洲经济共同体”和“欧洲原子能共同体”。随着欧洲内部市场的有效运转,多个成员国开始拓展外部影响力。在这一过程中,意大利表现尤为突出,其战后的经济复苏速度甚至超过了西德,成为当时的领跑者。

意大利的平价工业品和汽车在美国市场颇受欢迎,但美国对这种"市场渗透"迅速产生戒备。美国抓住意大利国内政治动荡的软肋,采取外部施压手段,迫使意大利无奈退出美国市场。与此同时,意大利长期存在的南北发展失衡问题也加剧了其经济困境。值得一提的是,日本随后也遭遇了类似的命运。

西德从意大利和日本的经验中吸取了教训,看清了美国市场的竞争有多激烈。为了避免重蹈覆辙,他们没把所有的出口都押在美国身上,而是采取了多元化的策略,把生意分散到不同的市场。这样一来,美国就没把西德当成主要对手,自然也没对他们采取什么打压措施。而且,西德还保持了开放的进口政策,这让德美之间的关系比日美之间要缓和得多,避免了类似的贸易摩擦。

在当时的国际环境下,德国的"经济奇迹"展现出了强劲的发展势头。从1955年到1970年石油危机爆发前,西德的经济年均增长率稳定在5%左右。具体来看,1950年西德的国民生产总值为981亿马克,到了1973年,这一数字已经攀升至9262亿马克,相当于增长了8.4倍。

二战结束后,德国满目疮痍,国家几乎被摧毁。然而,在短短二十年内,西德迅速崛起,成为欧洲资本主义经济的核心。这种惊人的复苏被称为"经济奇迹"。尽管当时德国尚未统一,但西德展现出的经济活力令人瞩目。其发展速度之快、成就之大,确实配得上"奇迹"这个称号。这种转变不仅体现了德国人民的坚韧,也展示了西德经济政策的有效性。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。