考研复试频现“羞辱式低分”的背后是学术腐败!

不知大伙是否还记得,大约半个月前,一名考研“二战”上海大学的考生,其专业课初试成绩从“一战”的130多分变为“二战”的10分。

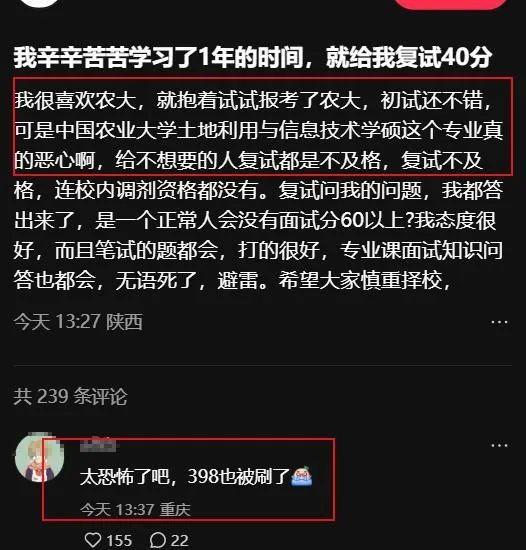

这件事直到今天还没有一个令人信服的结果,考研这条赛道上又出现一名初试得分398,复试仅得40分的考生,连调剂资格都被剥夺。

此类“断崖式低分”或“学校故意压分”的案例近年来在考研考试中频现,让众多寒门学子在梦想即将成真之际,遭受沉重打击。

表面看来,这是高校“择优录取”的机制在起作用,但深入探究,当分数成为权力的附庸,学术资源沦为利益交换的筹码时,“低分羞辱”已异化为某些人搞学术腐败的遮羞布。这类学术腐败非常隐秘,常藏于“自由裁量权”的灰色地带。考研考试评分标准模糊和不透明,使面试官或阅卷者有极大的操作空间。

他们手握无刻度的尺子,可随意挑剔考生,如因本科出身“双非”而质疑其学术底蕴,或因“眼缘”不佳而否定其沟通能力,甚至因未提前“拜码头”而判定其科研潜力不足。

有考生面试表现侃侃而谈却得低分,而沉默寡言者却因“背景深厚”成功录取,此等荒诞剧在985高校复试中屡见不鲜。

更讽刺的是,某些导师早已通过保研名额、课题合作等方式内定“门生”,却仍让普通考生参与形式主义的复试,用低分羞辱为其小圈子“清场”。

此腐败生态的滋生,得“唯出身论”之助澜。有二本考生初试高分,却因“本科未做过像样课题”在复试被否,而本校低分考生仅凭“参与过实验室工作”即轻松逆袭。

当“本科出身”重于分数,“学术血统”凌驾于能力之上,所谓“科研潜力评估”实为学术门阀维护阶级固化的工具。

更令人心寒的是,某些高校竟将“羞辱式低分”作为威慑手段,用巨大分数差警告后来者,用剥夺调剂资格堵死寒门学子上升通道,这与学术共同体的开放包容原则背道而驰。学术腐败之毒,在于其披着“程序正义”外衣。校方以“全程录像”“多人评分”为挡箭牌,却回避关键问题:为何不公开评分细则?为何申诉复查流于形式?

如今,考研招生腐败已经成为一条成熟的灰色产业链:某些考研机构明码标价打“复试保过”旗号,暗示缴费即可打通关系;个别导师以“指导论文”为名索要“诚意金”,将招生变为权钱交易。

作为为数不多能促进阶层流动和实现阶层跨越的手段,教育公平的重要性再怎么强调也不为过。

说得更夸张一点,教育是寒门子弟改变命运的唯一机会,如今唯一一条逆天改命的路也要被学阀们用“合规”的手段斩断,穷人家庭再无贵子最终从一句调侃成为了赤裸裸的现实。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。