在公元前74年,年仅21岁的汉昭帝驾崩,令人惋惜的是,他并未留下子嗣。

权臣霍光起初挑中汉昭帝侄子刘贺来当皇帝,可才过27天,就把刘贺给废了。之后,霍光拥立汉昭帝侄孙刘病已登上皇位,这刘病已便是后来的汉宣帝。

这时候汉宣帝碰上大难题啦。霍光掌权都13年咯,朝廷到处是他的门客与党羽,权势大得能操控一切。更夸张的是,他前不久才把一个皇帝给废掉,汉宣帝压力山大。

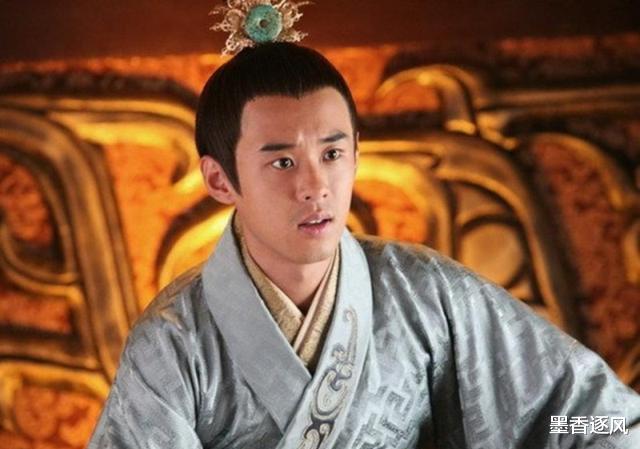

汉宣帝年仅18岁,自幼于民间成长,身为罪人刘据之孙,在朝廷中毫无根基可言,朝中几乎没有他可倚仗的势力,完全是白手起家。

汉宣帝若想坐稳皇位,逐步将权力紧握手中,从有名无实的傀儡,变成大汉货真价实的掌权者,究竟得采取哪些办法呢?

【第一阶段:忍辱负重】

在汉宣帝即位前,刘贺刚到长安,便急忙大肆封赏从昌邑国跟随而来的臣子。他借着玩乐的由头,给手下赏赐刀剑,还擅自把霍光外孙女上官太后所在长乐宫的卫尉给换了。

他一系列看似离谱的举动背后,实则暗藏着不可告人的心思。他想安插自己的心腹,以此与霍光抗衡,目的就是从霍光手中夺取权力,实现自己对权势的掌控。

霍光的底线被这些行径所触碰。仅过27天,霍光便寻由头,把在位的刘贺给废黜了。如此一来,刘贺这短暂的帝王生涯,因触碰霍光底线而仓促终结。

霍光挑中 18 岁的汉宣帝,关键在于宣帝全家遭诛,于民间成长。他毫无根基,手下没旧部,也无人可依靠。如此情形下,他想从霍光手中夺取权力,基本没有成功的可能。

霍光曾对汉宣帝有所试探。汉宣帝刚即位不久,霍光就递上奏折,跟汉宣帝表明:自己打算把朝政大权交还给汉宣帝。

汉宣帝没因骤然到手的权力迷失自我。他沉稳地向霍光表明,自己年纪尚轻、见识不足,难以即刻亲理朝政,朝中事务仍需仰仗大司马大将军霍光,随之还赐予霍光大量优厚的赏赐。

年轻的汉宣帝,在霍光面前丝毫不敢端皇帝架子。每次碰面,他都恭恭敬敬,姿态放得极低,神情收敛,将自己姿态放低,以谦逊之态对待霍光,毫无帝王的骄矜。

霍光对汉宣帝的所作所为十分认可。毕竟他此前已废掉一位皇帝,要是没十足的缘由,再废第二个,实在没法向天下人解释清楚,所以对汉宣帝的表现,霍光心里很是满意。

就这样,在大臣与汉宣帝君臣间那层微妙的制衡关系下,汉宣帝的皇位稳若磐石,丝毫不受影响,稳稳当当地坐于其上,无人可轻易撼动。

在汉宣帝登基后的6年,直至霍光离世,朝廷大权都被霍光牢牢把控。汉宣帝期间,唯有一事与霍光相左,便是他坚决拒绝霍光之女,执意立发妻许平君为皇后。

然而,当我们仔细研读史料就会察觉,这并非霍光的忌讳之处。霍光对于自家女儿成为皇后这件事,并没有展现出特别强烈的热情。

依我看,关键缘由在于那时霍光女儿霍成君年纪着实太小。许平君做了3年皇后,离世1年后,霍成君既没嫁人,连许配对象都没有。

西汉那时候,女子要是 15 岁还没成亲,就得被罚款。照这个情况推测,汉宣帝册立皇后时,霍成君满打满算也就 10 岁。

霍光那外孙女上官氏进宫之际,霍光瞧着孩子年幼,便公然表示反对。无奈霍光并非上官氏生父,虽心有不愿,却终究无力阻拦,只能眼睁睁看着这场悲剧上演。

从霍光的立场看,无论出于为女儿考虑,还是维护自身始终如一的形象,亦或是向天下人证明自己不擅权,他都没太大可能阻拦汉宣帝将原配妻子立为皇后。

汉宣帝那分寸把握,堪称一绝。在处理各种事务时,就仿佛手里握着精准的尺子,既不过分,也无不及,总能恰到好处地权衡利弊,将局面掌控得稳稳当当。

除了别的方面,汉宣帝面对霍光时,那顺从程度极高,几乎霍光说什么,他就照着做,在诸多事务上,都对霍光的意见予以采纳,毫不含糊。

许平君登上皇后之位,依汉朝旧例,其父许广汉当获封侯。然而霍光顾虑新外戚势力壮大,坚决不允。面对霍光的态度,汉宣帝权衡后,最终也未强硬坚持此事。

许平君分娩时不幸离世,汉宣帝觉得医者照顾欠佳,一气之下将他们都关进大牢。霍光却称皇后病逝是自身身体缘故,与伺候之人无关,汉宣帝听后,也就不再对这事穷追猛究了。

许平君离世刚一年,汉宣帝旋即将霍光之女霍成君迎娶入宫,册立为后,对其宠爱有加。霍光妻子在许平君一故去,便兴高采烈筹备女儿婚事,汉宣帝对此仿若未见。

汉宣帝父亲和爷爷的待遇,全由霍光定夺。刘进的陵园按诸侯王规格修建,而非皇帝规格。至于爷爷刘据,规格更低,还被赐予“戾太子”这一带有贬义的谥号。

汉宣帝在霍光在世期间,压根没把许平君的儿子立为太子,反而处处营造出一心想与霍成君生育子嗣的态势,仿佛立储之事与许平君之子毫无关联。

这六年,汉宣帝可谓忍辱负重到了极致。霍光权势滔天,他只能默默隐忍。漫长岁月里,汉宣帝咬牙坚持,终于,霍光离世,他才算熬出了头。

【第二阶段:抽丝剥茧】

霍光离世后,霍家的根基并未动摇,其在朝堂的势力错综复杂。盘根错节的关系网络仍紧密交织,在朝廷之中有着深厚且广泛的影响力。

然而,形势发生转变,开始朝着有利于汉宣帝的方向发展。原本复杂的局面逐渐明朗,天平倾向汉宣帝这边,对他更为有利。

霍家虽说权倾朝野,但家族人口并不兴旺。到霍光这一辈,他仅有的兄长霍去病,离世都快五十年了。霍光家中,再无其他兄弟,偌大的家族,在人丁方面显得颇为单薄。

霍光这一辈,他一生仅育有一子,名叫霍禹。至于霍去病的子嗣,除了早早离世的长子霍嬗,其他孩子史书都没记载,估计在霍光掌权时,都没在世了。

再往后,就到霍家第三代啦。在这一辈里,踏入政治领域的,仅有霍去病的俩孙子,霍山跟霍云。

再者,霍光之子以及霍去病之孙,皆是浪荡败家子,丝毫没有先辈的风范。汉宣帝要整治他们,相较于对付霍光,那可轻松太多了。

霍光离世后,汉宣帝对霍家仍敬重有加。他安排霍光之子霍禹接替父职,如同霍光生前那般,掌管尚书事,延续霍家在朝堂的重要地位。

当上领尚书事,大臣们的上书都先汇总到尚书那。领尚书事这人会先过目,筛去无关紧要的,只把认为值得皇帝瞧的,挑选出来呈递给皇帝。

这么讲吧,汉宣帝在位时,霍光在世,呈到他眼前的上书,都是霍光筛选过的。霍光死后霍禹掌权,上书又成了霍禹挑过的。如此一来,君臣沟通的途径,被霍家牢牢把控住了。

汉宣帝要夺回权力,绕开霍家和臣下直接沟通是关键。他费尽心机,最终想到一妙招:鼓动官员将上书密封,借由中书令,径直交到自己手中。

有一种上奏文书的形式,叫“封事” 。汉宣帝凭借封事这种途径,在霍氏那庞大的权力网络上,成功打开了一个小小的缺口,逐渐削弱霍氏势力。

后来,地震发生,汉宣帝借上天示警,称朝廷不宜过度专注军事,需削减武官人数,以此为由,顺势解除了霍禹右将军的职位。

汉宣帝为表明并非刻意针对霍氏,直接将自己的心腹大老张安世的车骑将军一职也给撤了,以此向众人显示自己并非只对霍氏采取行动。

汉宣帝给出的理由十分充足,对待各方都秉持公正,一视同仁。霍禹即便满心不情愿,却实在找不出汉宣帝有啥毛病,没办法,只能默默咽下这口闷亏。

然而,将二人罢官没过多久,汉宣帝便心生悔意。他表示,先前对武官的裁减用力过猛,致使京城之地连个将军都没有,实在有失体统。随即,汉宣帝新设“卫将军”一职,让其统帅长安的卫兵。

至于卫将军这一重要职位的归属,最终确定的人是张安世。他凭借自身能力与种种因素,脱颖而出,获得了这个担任卫将军的机会。

事已至此,哪怕霍禹再木讷,也明白自己被汉宣帝算计了。然而,还没等他发作,汉宣帝就给了个甜头,直接封他做大司马,这一招让霍禹着实有些猝不及防。

如此一番变动,霍禹手中兵权没了,不过名义上身份地位倒是提高了。即便他心里窝火想发作,却也着实找不到合适的由头。

汉宣帝对付那些依附霍氏的人,使了个法子,表面上提升他们,实则削减其权力,就是咱们常说的“明升暗降”这一招。

霍家在朝堂扎根多年,各个关键部门都布满其党羽亲信。汉宣帝若想整治霍家,当务之急便是逐个清除这些势力,为后续行动扫除障碍。

霍光女婿范明友,在那时是声名远扬的大将。他曾领兵大败牂柯叛军与乌桓,多次平定叛乱,凭军功获封侯,还任度辽将军。霍光离世之际,范明友出任未央宫卫尉,承担着保卫皇帝安危的重任。

汉宣帝被这类人护着,心里着实不爽。没多久,他便将范明友调去当光禄卿,职位级别不变。如此一来,范明友和霍氏挑不出毛病,而对汉宣帝而言,所面临的威胁也减轻许多。

长乐宫卫尉邓广汉,乃是霍光女婿。汉宣帝将他改任少府,负责管理皇家财物。表面瞧着这职位获利机会多,实际汉宣帝是借此消除潜在威胁,把他从太后身边调开。

此类调动十分常见。诸多在京城身居要职的霍家亲属与心腹,被汉宣帝打发到外地当官。表面看是升迁,可远离京都,实际上霍氏的势力就被削减了。

霍氏明显察觉到汉宣帝在逐步把权力收回,可他们哪能讲自己不想升迁呢,没办法,只能把这股闷气硬生生吞下去。

【第三阶段:一网打尽】

霍禹瞧着霍氏手中权势一点点被削减,却毫无办法,心里头那叫一个憋屈。无奈之下,他只好称病告假,以此暗暗表示自己心中的愤懑。

那段时间,霍禹生病,下属任宣前来探望。霍禹向任宣大倒苦水,称自己哪是生病,要不是父亲助力,皇上哪能登基。可父亲刚去世,皇上就夺他权力,疏远霍家,重用许、史两家,他实在心有不甘。

任宣好言劝他:大将军风光不再啦,如今许家、史家都是皇上的亲眷,得势理所当然。大司马呐,千万别再心存不满咯,没好处的。

霍禹听闻任宣所言,并未作声。时隔几日,他振作起来,像以往一样起身,再次踏入朝堂,继续操持处理各项事务。

此刻的霍禹,说不定已有向汉宣帝示弱的念头。可偏在这当口,一则消息好似平地惊雷,直接将他们与汉宣帝和平共处的可能,毫不留情地击碎。

那天,霍禹跟霍山、霍云俩侄儿照旧凑一块儿吐槽当下处境。他们心里委屈,自个儿觉得明明没犯错还立了功,可汉宣帝却对他们又疏远又打压,实在想不明白这是为啥。

霍山提及一桩事儿,当时民间到处传言,说霍家把汉宣帝原配许皇后给毒死了。这说法可把霍山愁坏了,心里头那叫一个郁闷。

就在此时,霍光的老婆霍显,也就是霍禹他妈,思来想去,最终向众人坦白:皇后许平君实际上是她暗中派人下毒害死的。

霍禹、霍山以及霍云听闻后,惊得瞪大了眼睛。霍光跟霍显此前将此事捂得密不透风,他们三人在此之前压根儿毫不知情。

这可是能让整个家族都遭受毁灭性打击,背上灭顶大罪的事。一旦犯下,家族便可能面临彻底覆灭,后果极其严重,容不得丝毫轻视。

这时他们才明白,汉宣帝为何迫不及待地针对他们。此刻,他们清楚已无回头之路,唯有拼死一搏、起兵造反,才可能求得一线生机。

史书中未提及汉宣帝究竟何时知晓霍显毒害皇后这事儿,也没说这事儿咋就在民间传开,最后还传到霍禹他们耳朵里了。

不过依我看,汉宣帝有意把这事宣扬出去,使得霍氏因承受压力而选择孤注一掷,这种可能性相当大。

霍家的权势早就被削减了,根本没有能力成功发动叛乱。当初威风不再,如今实力大不如前,想靠造反成事,这无疑是难如登天。

汉宣帝很快察觉到霍家的阴谋,瞅准时机果断出手,将霍家人一举拿下,霍氏一族就此覆灭。不仅如此,和霍家沾亲带故的,受牵连的多达好几千家。

曾在朝堂权势滔天的霍家,彻底衰败。汉宣帝对霍氏一族痛下杀手,斩草除根。时隔多年,汉朝皇帝想寻霍氏后人祭祀霍光,却发现甭说霍光子孙,连其父亲的后人都已全部被杀,一个都没留下。

权力角逐向来残酷无情。各方势力为争权夺利,手段层出不穷,丝毫不会心慈手软,在这无形战场上,残酷的竞争态势始终存在,结果往往非胜即败,毫无温情可言。

【写在最后】

汉宣帝将霍氏一族尽数诛杀,这一历史举措在史学界始终饱受争议。有人认为此乃巩固皇权的必要手段,也有人觉得手段过于狠辣,各方观点不一,其争议持续至今。

三国那会儿,李邈讲过,霍禹未必真心要谋反。实际上是汉宣帝一步步精心谋划,不断施压,把霍禹他们逼到绝境,最终才使得他们没办法,只能起兵反抗。

司马光觉得,汉宣帝本能够以温和手段,逐步削减霍氏权力,使其对朝政影响力渐弱,势力慢慢衰败。然而,汉宣帝却刻意挑起矛盾,迫使霍氏造反,最终将其全家诛杀。

部分人觉得,汉宣帝对霍氏动手属于权力争斗,难以评判。但将霍家赶尽杀绝,实在过火。怎么说霍家也曾有恩,起码该留霍氏一脉,如此赶尽杀绝,做法着实太过了些。

话说,你心里头究竟咋想的,快说说呗,到底持有啥样的观点?咱敞开聊聊。