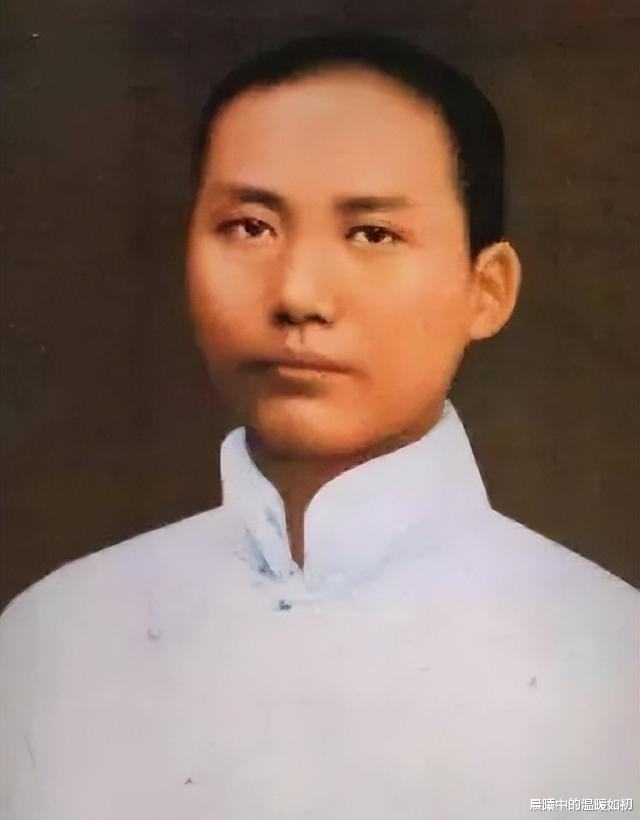

毛主席到底从哪学的打仗?中国出了一个毛泽东,还会出第二个吗?

美国有个叫埃利奥特·贝特曼的作家,他曾经说过,在西方世界里,那些领袖人物,既能带兵打仗又能搞政治的,简直少得可怜。但在中国,他却发现了这么一位牛人,那就是毛泽东。

说起来,毛泽东擅长打仗这事儿,在红军那会儿就已经不是啥新鲜事儿了。当初他上井冈山那会儿,蒋介石老笑话他是“占山为王”的料,成不了大器。可结果呢,被毛泽东打了好几次败仗后,蒋介石竟然变得特别怵他,动不动就心里嘀咕:“毛泽东这家伙又在憋啥大招呢?”

你得明白,蒋介石过去可是黄埔军校的一把手,那可是手握实权的军事大佬。那他咋就对毛泽东那么忌惮呢?

换句话说,蒋介石是怎么察觉到,看似文质彬彬的毛泽东,其实是个打仗的天才呢?

其实想想,如果蒋介石不是老打败仗,他压根儿不会信,他的对头竟是那个既没上过军事学院,也没出过国留学的毛泽东。

不光是蒋介石一头雾水,就连众多战士和老百姓,这么多年来心里都直犯嘀咕,毛主席那高超的打仗本事究竟是从哪儿学来的?

我琢磨着,毛主席之所以能成为军事上的天才,原因大概有三个。

【第一,两本书】

这句话原本是凯丰同志讲出来的。在遵义会议那会儿,凯丰一直对毛泽东不以为然,他毫不客气地说道:“你毛泽东打仗有啥了不起的?不就是靠两本破书嘛,一本是《三国演义》,另一本是《孙子兵法》。”

讲完之后,毛主席转头问凯丰:“打仗岂能照着书本来?你读过《孙子兵法》没有?讲讲看,那书到底分几部分,多少小节?”这么一问,凯丰顿时被问得说不上话来。

那么,毛主席究竟是不是靠那两本书指挥打仗的呢?答案显然不是。在解放之后,毛主席在许多大会上多次谈及此事,他明确表示,打仗哪能照搬书本上的套路呢?

但说实话,凯丰提到的那一点没错,毛主席确实爱读那两本书,这事儿大家都知道,不然他也不会没根据就乱说一气。

毛主席打小,大概七八岁的光景,就拿着舅舅送的那本《康熙字典》,开始琢磨起古典小说来了。像《三国演义》啊,《水浒传》这些,都成了他小时候的最爱,算是给他开了蒙。

后来,毛主席翻阅了像《三十六计》和《孙子兵法》这些军事策略书籍,确实从中吸收了不少有用的东西。

就好比毛主席以前使过的“虚张声势”这招,还有“抽掉锅底火”之类的策略。在长征路上,毛主席好多回都用了“假装攻打东边却打西边”“蝉儿蜕壳逃跑”这样的法子,那真是带兵打仗太巧妙了,简直神乎其神。

说到《三国演义》,毛主席仔细琢磨了刘备被大火烧得连营都没了的事儿,特别是夷陵之战那会儿,他给出了自己的看法。他觉得,刘备要是打游击战,说不定就能胜过陆逊了。

从这些事儿就能瞧出来,毛主席肯定是从那些兵书里学到了不少好东西,但要是说毛主席就是“照着兵书做”,那肯定是不对的。

换个角度来说,要是光读几本书就能上战场打仗,那从国外回来的学问人可多了去了,谁还没空翻两页书看看呢?像周恩来、瞿秋白这些大人物,不都是例子嘛。

这说明,毛主席打仗厉害,可不是因为他仅仅读了几本书那么简单。

【第二,思维】

毛主席诞生的那会儿,清朝还在呢。他小时候念的全是老书,像四书五经啊,《论语》啊,《三字经》这些。一直到他17岁那年,表哥文运昌跟他说,才知道外面的世界早就开始学新东西了。

年轻的毛泽东没选择继续待在这个小山村里,他果断地离开了家,没跟父亲打招呼就去了东山学堂。走的时候,他还留下了句特别有志气的话:“我儿立志走出家乡,要是学不出个名堂,就绝不回来。”

后来在东山学堂,我不到五个月就把全部课程学完了,接着就考上了长沙的学校。到了长沙,我还是不停地学习。之前当过半年兵,但感觉没啥收获,所以就又回来念书了。最后,我去了湖南一师继续深造。

这个过程真的挺久的,杨昌济听完毛泽东的经历后,心里头那个惊讶啊,觉得这人绝非池中之物!关键就在于他啥都敢试,老是在行动上看效果,不断摸索。

那时候,毛泽东尝试去考律师、医生、警察,甚至还去考了什么肥皂制作学校。同学们看了都笑话他,说他“不到黄河心不死”。不过,只有杨昌济老师支持他,觉得他挺有拼劲的。

杨昌济是个在海外深造过的佼佼者,经过多年四处闯荡,他早就悟出个道理,光是跑到国外读书是没啥大出息的,得在自己的祖国土地上找寻真正的道路才行。

那时候,像毛泽东这样在年纪轻轻时就敢于闯荡、摸索的人真的不多见,这也就是杨昌济所察觉到的毛泽东身上那份独特的光芒。

没错,到了1918年,毛泽东完成学业后,站在了人生的重要关头,他最终决定不去国外深造,而是留在了国内。

那时候,这个抉择真的挺特立独行的。毕竟,出国留学风靡一时,大家都觉得只有漂洋过海学到本事,回来才能救国。但毛泽东却不随波逐流,他有自己的想法。

之后那几年,毛泽东在北大图书馆里埋头苦读,看了好多好多的书,不光是中国的,连国外的书也没落下,啥都看,简直是看书看得忘了吃饭睡觉。多亏了李大钊他们一帮人的帮忙,他还读到了不少讲马克思主义的书。

回到湖南老家后,他积极组织工人和农民搞活动,最后带头搞起了秋收起义。

秋收起义还没开始前,毛泽东和年轻的周恩来已经碰过头了。

在《建军大业》里头,有个场景是讲周恩来这个年轻人,他穿着笔挺西装,一脸犯难。他觉得蒋介石那边啥都不缺,枪多人也多,可咱们这边呢,啥都没有。

但毛主席却讲道:“咱们手头上有百万大军呢。”周恩来有些疑惑地问:“在哪儿呢?”毛主席笑着指了指说:就是那些农民。

周恩来一听这话,心里直犯嘀咕,农民去战场上拼杀?这不是开玩笑嘛。

毛泽东还讲道:“咱们国家啥人最多?当然是农民,他们就像漫山遍野的干树枝,长年累月被地主和军阀压榨。只要稍微有点火星,立马就能烧成大火。”

一开始,周恩来心里并不买账,但等毛泽东上了井冈山,特别是在头两次反“围剿”战斗中打了胜仗后,周恩来这才恍然大悟,觉得毛泽东可比那些海归的知识分子厉害多了。

毛泽东选择去井冈山,那可真是个大胆的决定,他承担的风险可不小。一方面,他走的路子跟共产国际的不太一样,算是有点“离经叛道”了;另一方面,他的战友们对此也不太买账,都不太能理解他的做法。但即便如此,他还是毅然决然地踏上了这条路。

这很明显地表明,毛泽东在思考上,其实早就发现了陈独秀他们未曾找到的那个方向!只不过,周围人都沉浸在自己的世界里,唯独他保持清醒,而且他也没法啰啰嗦嗦地去跟每个人解释清楚。

这里得专门提一下周恩来这个人。

1931年那会儿,周恩来同志在党中央工作,他来到了苏区。跟毛泽东见过几次面,特别是看了几场毛泽东指挥的仗之后,周恩来心里就明白了,这毛泽东真是个打仗的高手,非常有本事。

但他并未立即获得众人的广泛认可与理解,直到湘江战役的严峻考验之后,周恩来意识到时机已至,唯有将毛泽东推上最高领导岗位,方能引领革命走向胜利。

周恩来身为领导核心,却主动退居二线,乐意在毛主席身边做辅助工作。就从他这“退位让贤”的举动来看,周恩来绝对是毛主席的贴心人,他不仅明白大道理,还特别懂得顾全整体利益!真是个了不起的大人物!

那么,为啥毛泽东能发现这条路呢?

我猜,这主要是因为毛主席是在农村出生的,对农村和老百姓都特别了解。他深知咱们中国的实际情况,再加上他精通马列主义,于是他就巧妙地把这两者融合起来,找到了一条非常棒的道路。

所以,当“农村包围城市”的策略浮出水面时,那些海归的知识分子们基本上都愣住了,心想:这在国外哪儿见过啊?

拿苏区瑞金那时候来说吧,特别是博古掌权那会儿,他们一个劲儿地跟敌人硬碰硬,就是两边都挖战壕,面对面地干架。这种打法,就连刚入伍的小兵都看得出来,简直就是给人当活靶子。人家敌人有飞机大炮,咱们有啥?可博古他们还是认为,这才是“正统”的战斗方式,而且还显得有排面。

说实话,我在国外学的那套军事理论确实挺管用,但在中国这块地上,要是不会根据实际情况灵活变通,那可就不行了。

不过,这也正好给了毛主席一个绝佳的学习契机。从首次应对敌人的“围剿”到最后一次,毛主席始终坚守自己的战略思路,并且在不断总结经验的过程中,慢慢摸索出了一套独特的作战方法。

说白了,毛主席对蒋介石的情况早就摸得一清二楚。所以到了后来的解放战争,他能打败蒋介石,那简直就是板上钉钉的事儿。

【第三,民心】

在《大决战》里头,有个桥段是陈诚跟蒋介石汇报,说毛泽东在华北那边搞土地改革,跟老百姓混得挺熟络。蒋介石一听,就笑眯眯地说:“嘿,毛泽东就爱搞这些名堂。”

很明显,蒋介石从来都不瞧得上跟老百姓打成一片的做法。

但这其实就是老百姓真心支持毛主席的关键所在。

比如说吧,那时候红军打下了遵义,他们就在那儿印了些钱来用。老百姓心里都明白,一旦红军离开了,这些钱就变成了没用的纸片子。

自古以来,很多统治者都把这当作一个赚钱的方法,这也挺能理解的。

可老百姓压根没料到,等红军离开遵义那会儿,他们居然把大伙儿手里的纸币都给收回了,全给换成了能实实在在花的银元。

毛主席讲过,咱们共产党人绝对不能干这种损害老百姓利益的事儿。

就这么一件不起眼的小事,当地的老百姓在毛主席走的时候,眼里都含着泪,依依不舍地送他离开。而且,他们天天都盼着毛主席能再回来,心里头总惦记着毛主席能带领大家革命成功。

毛主席心里时刻惦记着普通百姓,那些辛勤劳作的大众,这样的头儿怎能不让人敬重呢。

六十年代初的一个冬日,北京城飘起了鹅毛大雪。毛主席一觉醒来,外套都没披就急匆匆跑了出去。警卫员见状赶紧跟上,边追边问:“主席,您咋对雪这么感兴趣呢?是觉得雪特别白净,让人看着舒心吗?”

毛主席曾说:“哎,下雪了,看来明年老百姓能有个好收成了,这雪下得真是时候,是个好兆头啊。”

【后人会忘记他吗?】

歌词里头夸得妙,咱们中国有个毛泽东,这样的领袖独一份儿。

毛主席能成为杰出的军事领袖,原因是多方面的。他学识广泛,既了解历史,也通晓现代,思维缜密。他通过实战积累经验,在困境中不断探寻正确的道路。

说白了,他就是个实实在在为人民着想的好领袖,就凭这一点,就已经把那些中国历史上所谓的军事大佬们给比下去了。

说实话,毛主席不只是被历史赋予了军事家和政治家的头衔,他还是个深邃的哲学家、有见地的思想家、伟大的革命家,甚至也是个才华横溢的诗人。

在他看来,自己其实就只是个平平常常的人。

他不太喜欢人家叫他“毛主席万岁”,但老百姓就是爱这么喊,这可咋整?他就换了个方式,大声地说:“人民才是万岁!”

他讲道:“这样做,才算是真正不辜负老百姓。”

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。