【前言】

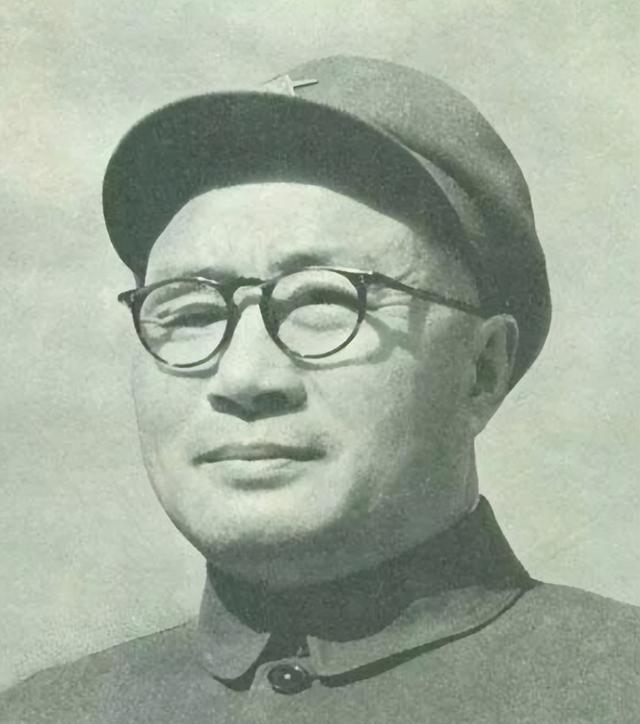

1966年5月,中共中央军委战略小组办公室被正式解散,只留下了一个名义上的机构。由于失去了实际职责,刘伯承虽然身体状况不佳,但仍然积极参与工作,帮助陈毅、叶剑英、徐向前和聂荣臻等元帅处理事务。

那年秋季,北京的天气出现了显著转变,城市里喧嚣不已。因为受不了城内的嘈杂,刘伯承元帅决定迁居到郊外的西山,在那里安顿下来。

【陈毅:刘帅,最近身体可好】

刘伯承元帅当时视力严重下降,即便是大字号的书籍,也需要借助放大镜才能勉强辨认出内容。

去年,刘伯承元帅的老部下前来拜年时,他的夫人汪荣华曾幽默地提到,尽管刘帅视力不佳,但仍能辨认出较大的字体,并且能区分衣服的颜色。这番话不仅展现了刘帅在视力受限的情况下依然保持的生活能力,也反映了夫人对他状况的轻松态度。

刘伯承元帅迁居西山后不久,叶剑英和聂荣臻两位元帅也相继搬到了这里。陈毅和徐向前两位元帅虽未在西山定居,但他们对城内的喧嚣感到厌烦,因此也时常前往西山。

五位资深将领时常聚首,通过深入交流来排解内心的压抑情绪。他们围坐一堂,分享各自的想法和感受,试图在对话中找到慰藉。这种定期的聚会不仅帮助他们缓解了精神压力,也增进了彼此间的理解与支持。通过这种方式,他们共同面对困境,寻找内心的平静。

陈毅元帅驱车前往刘伯承元帅的住所进行探望。一踏入刘伯承的书房,陈毅便高声问候道:“刘帅,近来可好?”

陈毅快步走向刘伯承,一把抓住他的手,关切地问道:“老乡,最近身体怎么样?”

刘伯承对陈毅说:“不行了,我刚才想看看‘大参考’,就算用了放大镜,还是看不清,左眼可能也快看不见了。”说完,他邀请陈毅坐在沙发上。

陈毅一落座就开口道:"失明了反而省心!老话说得好,看不见就不烦心。"

陈毅感叹时,流露出对刘伯承的羡慕之情。他心想,如果自己也能像这位老乡兼战友一样双目失明,或许就能摆脱世间纷扰的困扰。这种想法透露出他对现实生活的厌倦,以及对平静生活的向往。

刘伯承明白陈毅的话里有话,并非单纯调侃他视力不佳。他随即回应道:“虽然看不见,心里却更烦躁,谁让我的听力还这么敏锐!真是奇怪,眼睛不行了,耳朵反而更灵了。你听,又开始了。”

果然,按照刘伯承指的方向,陈毅听到了高音喇叭里传来骂人的声音。

陈毅和刘伯承正在谈话时,叶剑英、徐向前、聂荣臻三位元帅,以及总政治部主任肖华和副主任刘志坚也前来探访。

在对话过程中,五位元帅了解到外界的局势后,内心充满了焦虑。等到众人散去,刘伯承的住所再次归于宁静。

汪荣华进来对刘伯承说,现在有毛主席在,他不用操心太多,最要紧的是把身体养好,这才是关键。

【刘伯承:我是军委的“编外参谋”】

1959年1月,刘伯承元帅携家人从南京启程前往北京任职。在离开之际,他回头凝视着自己倾注多年心血的南京军事学院,向送行的学院领导挥手告别,随后满怀留恋地踏上了渡船。

9月,中央军委成立了战略小组,刘伯承担任组长,徐向前担任副组长,杨成武兼任办公室主任。

在出任中央军委战略小组负责人后,尽管健康状况不佳,刘伯承依然全身心投入国防建设,尤其是战备工作。他经常自称是军委的“非正式顾问”,不分昼夜地致力于各项军事事务。

刘伯承元帅为了更好地协助军委决策,经常深入基层部队和边防一线进行实地调研。他通过细致的观察和分析,准确把握实际情况,并亲自撰写详尽的考察报告,为中央军委提供决策依据。他的工作方式注重实际,强调实事求是,以确保提出的建议和意见具有针对性和可操作性。这种深入一线、亲力亲为的作风,体现了刘伯承对军委工作的高度负责和严谨态度。

1962年6月,印度军队在中印边境东段跨过“麦克马洪线”,进入西藏山南的扯冬区域;同时,在西段,印军未经许可在中国领土上建立了多个军事据点。

在这个节骨眼上,中国边防部队严格遵守中央的指令,展现了极大的理性和忍耐。但印度军队却误读了这种克制,将其视为中国边防军的懦弱表现。

10月20日,印度军队在中印边境的东部和西部区域,同时对中国边防部队展开了大规模军事袭击,这种行为令人无法容忍!

10月17日,毛泽东在中南海召开会议,决定对印度军队采取自卫反击行动。当时,印军对此毫不知情。

1962年10月20日,中印边境自卫反击战在东段和西段同时打响。经过8天激烈战斗,到10月28日,中国军队成功拔除了印军在中国境内设立的37个军事据点,为整个战役赢得了开门红。

接到前线初战告捷的消息,刘伯承心情振奋。他分析局势后判断,印度军队不会轻易认输,这场保卫战很可能会进入新的阶段。基于这种判断,刘伯承立即着手部署后续作战计划,为可能到来的下一轮交锋做充分准备。

刘伯承立即拨通了总参谋部的电话,详细了解前线部队的休整状态。他仔细评估了印军的动态,预测了对方在反击时可能采取的兵力部署、作战策略和具体战术。通过这一系列分析,他为接下来的行动提供了重要参考。

刘伯承在部署后勤保障时指出,随着印军后撤,他们的运输线有所改善,而我方补给将面临更大挑战。他特别提醒总参谋部,敌方可能动用空军切断我方运输通道,因此必须提前制定周密的防御措施,确保后勤供应不受影响。

印度方面直接回绝了中方关于边境问题和平协商的提议,随即宣布进入全国紧急状态并启动战时机制。印方迅速重新调配军事力量,向中印边界地带增派部队,使该区域驻军规模扩大至3万多人。这一系列动作表明,印度已为可能的军事冲突做好了充分准备。

11月16日,战役进入第二阶段。实战中,印军的战术部署与刘伯承此前的预判基本吻合。

刘伯承观察到印军部署存在明显弱点,其正面防御坚固,但侧翼和后方较为薄弱。他迅速向总参谋部提出作战建议:"当前敌军在东段的兵力主要集中在西山口和邦迪拉一带,整体呈现出'头部坚固、尾部脆弱、背部紧实、腹部松散'的特点。他们从西北向东南方向排成一条直线进行防御。其中,西山口方向的敌军左翼是其防御最薄弱的部分,从这个位置发起进攻,比直接攻击其坚固的背部要容易得多。"

在作战策略上,刘伯承提出了他惯用的迂回包围战术,并强调:“分兵合围是军事基本原则,也是关键战术。无论是正面进攻还是侧翼包抄,远距离绕行还是近距离围堵,各方向部队以及步兵与炮兵等兵种,都必须紧密配合,行动统一。”

11月21日,中国官方正式通告,解放军边防部队已在中印边界全线停止军事行动,标志着第二阶段的作战任务圆满达成。

在中印边境为期一个月的自卫反击战中,我军边防部队成功击溃了印军三个旅,并几乎全歼了另外三个旅。此外,印军第5旅、第67旅、第114旅和第129旅的部分部队也遭到重创。战斗中,印军有4885人阵亡或受伤,另有3968人被俘。

在这场战役中,我军成功缴获了大量印军装备和物资,其中包括5架飞机、9辆坦克和437辆汽车。此外,还获取了超过412万发枪弹、近8万发炮弹、约1.7万枚手榴弹以及近1.5万枚地雷。通讯设备方面,缴获了520部电台和报话机,以及735部炮兵观测仪等辅助器材。同时,还缴获了多门大炮,这些装备和物资为我军后续作战提供了重要支持。

在这场边境冲突中,我们的边防官兵面临了极端的高原气候、刺骨的寒冷、陡峭的山脉和深邃的峡谷等严峻挑战。他们灵活地采用了迂回包抄、分割敌军的策略,展现了部队坚韧不拔、勇敢无畏的战斗精神。通过这种高效的战术和顽强的意志,他们成功抵御了严酷的自然条件,确保了国家领土的完整和主权的不可侵犯。

刘伯承元帅对这次战斗取得的巨大胜利感到十分欣喜。尽管他并非正式的总参谋部成员,但他在这一职位上的表现却极为出色,充分展现了他的能力和价值。即使只是“编外”身份,他的贡献和影响力也丝毫不逊色于正式参谋。

1965年春节,刘伯承的老战友们来到他家祝贺新年。

刘伯承元帅在一位战士搀扶下现身时,在场的人都感到心情沉重。注意到众人的表情,刘伯承的妻子汪荣华面带微笑,向大家说出了文章开头提到的那句话。

刘伯承元帅望着周围的人,语气中带着感慨:"回想当初你们投身革命的时候,也不过是十几岁的少年,和这些年轻人一般高。如今,你们的子女都已经长大成人,我们又怎能不感叹岁月的流逝?"