晚清最残忍的一顿午宴,八位将领高兴入座,筷子还没动就人头落地

【前言】

历史上著名的“鸿门宴”事件一直为人所熟知。到了清朝末年,李鸿章也采用了类似的策略。然而,与刘邦和项羽时期的情形不同,李鸿章这次设下的宴会上,有八位将领不幸丧命。

让我们简单回顾一下当时的情况。事情发生在过去某个时间点,整个经过大致是这样的:最初,某个事件或行动引发了后续一系列发展。随后,相关各方采取了不同的应对措施,这些措施又引发了新的变化。在这个过程中,某些关键人物或组织发挥了重要作用,他们的决策和行动直接影响了事态走向。最终,整个事件以某种方式告一段落,但它的影响却持续至今。这就是整个事件的基本脉络。

【一、起义必然性】

在太平天国起义爆发前,清王朝就已无力应对日益激化的社会矛盾。19世纪中期的鸦片战争是导致这一局面的关键转折点。这场战争不仅深刻改变了中国的政治格局,更给国民经济带来了沉重打击。鸦片战争后,西方列强通过不平等条约获取了在华特权,大量廉价商品涌入中国市场,严重冲击了本土手工业。同时,巨额赔款加重了民众负担,导致社会矛盾进一步激化。可以说,鸦片战争是清王朝统治根基动摇的导火索,为后续的太平天国运动埋下了伏笔。

战争的失利往往伴随着经济上的补偿,这一规则在历史上屡见不鲜。第一次鸦片战争结束后,中国陷入了前所未有的危机之中。这场战争不仅带来了军事上的挫败,更使整个国家陷入了财政困境。战败的代价是沉重的,清政府被迫签订了不平等条约,承担了巨额赔款。这种局面让整个国家陷入了艰难的境地,财政压力与日俱增,国家的发展受到了严重阻碍。战争的失败不仅影响了当时的政局,更对国家的经济造成了深远的负面影响。赔款的负担使得清政府的财政状况雪上加霜,国家的发展进程也因此受到了极大的制约。

早在道光皇帝登基时,大清王朝的衰落迹象就已经显现。他的父亲嘉庆帝在位期间,为了镇压两次大规模的农民起义,耗费了大量人力物力,这些开支都需要用巨额白银来填补。

道光皇帝登基时,朝廷财政已经捉襟见肘。鸦片战争后,情况更加恶化。面对国库空虚的困境,清政府只能通过加重百姓赋税来偿还外债。这种搜刮民脂民膏的做法,进一步加剧了民众的负担,使社会矛盾日益尖锐。

战后民众的生活本就困苦不堪,如今又要加税,这无疑是雪上加霜。一个政权如果连人民的基本生存都无法保障,那么它的垮台也就指日可待了。

清政府签署的条约使西方商人得以在五个口岸进行贸易,大量外国商品涌入中国市场,这对本土商业造成了巨大冲击。随着洋货的进入,中国传统的手工业和商业体系面临前所未有的挑战,原有的市场格局被打破,许多本土企业难以与外国商品竞争,经济结构发生了显著变化。这种外来竞争不仅改变了中国的商业环境,也加速了社会经济的转型。

鸦片战争的失利加剧了中国境内的鸦片走私活动。在高额利润的驱使下,越来越多的人铤而走险,参与非法交易。这种现象给普通民众带来了深重灾难,许多家庭因此四分五裂,甚至走向破产。在那个年代,因鸦片导致家庭破裂、亲人离散的悲剧屡见不鲜。

当时清廷内部严重缺乏真正为民做主的官员,绝大多数人只顾自身利益,不惜做出伤天害理之事。官场贪污腐败之风愈演愈烈,整个体制已经病入膏肓,积重难返。朝廷上下充斥着以权谋私之辈,他们为了一己私利,完全不顾百姓死活,导致社会秩序濒临崩溃。这种局面持续恶化,最终使得清政府的统治根基严重动摇,改革之路举步维艰。

此时的清王朝已病入膏肓,腐朽到了极点。尽管掌权者试图挽救局面,但他们的努力不过是表面功夫,无法触及根本问题。即便国家已处于如此危难之际,统治者仍未停止对民众的压榨。由于国库空虚,朝廷便采取了一系列横征暴敛的措施。

在清政府的严苛统治下,民众生活陷入极度困苦,这种持续的压力最终引发了大规模的反抗。太平天国运动之所以能迅速扩展并形成巨大影响,根本原因在于百姓对清政府统治的强烈不满和积压已久的怨愤。长期的压迫使得人们渴望改变现状,为起义提供了广泛的社会基础。这场运动不仅仅是简单的反抗,而是民众对不公正统治的集体回应,反映了当时社会矛盾的激化和人民对改善生活条件的迫切需求。

【二、血染宴会】

清政府获悉太平天国起义后立即采取了军事镇压措施。然而,清军在应对这场起义时表现得十分无力。事实上,自嘉庆时期起,八旗军队的战斗力就已经明显衰退。面对太平天国的攻势,清军节节败退,完全无法有效遏制起义军的扩张。这种军事上的无能,不仅暴露了清军战斗力的严重下滑,也反映了清政府统治体系的深层危机。可以说,太平天国运动的发生和发展,在很大程度上是清军衰败的直接结果。

即便经过长期训练的清军,在面对洪秀全领导的太平军时依然显得不堪一击。当时,镇压太平天国的军事行动完全由慈禧太后亲自掌控。

慈禧太后身边真正能派上用场的人并不多,其中最得力的要数曾国藩和李鸿章这两位大臣。

江南地区历来富庶繁华,李秀成抓住清军防守松懈的机会,迅速南下占领了多个重要城市。消息传到北京,慈禧太后震怒,立即命令曾国藩率军收复苏州等地。然而,曾国藩的部队刚与陈玉成展开激烈战斗,尚未休整。

面对曾国藩拒绝出兵的态度,慈禧太后深感焦虑。此时,李鸿章主动请缨,表示愿意前往江南,负责收复苏州和杭州。

李鸿章主动承担重任,自然有他的底气。作为洋务运动的倡导者,他对西方武器有着深入的了解。用先进的火器对付太平天国的传统冷兵器,胜负早已没有悬念。

李鸿章最初返回安徽招募士兵,待所有准备工作完成后,他带领队伍向南进发。值得注意的是,一位英国人与他同行,这位英国人还为李鸿章提供了一支小规模部队的支援。

李秀成的部队迅速推进,很快逼近了苏州,这里正是他们的主要基地。双方随后爆发了激烈冲突。由于李秀成的军队此前已经历多次战斗,而李鸿章则拥有装备精良的西方军队支援,最终李秀成未能扭转战局,以失败收场。

李秀成在遭遇挫折后,迅速决定撤离苏州,并着手组织部队准备撤退。然而,在离开前,他仍心存顾虑。他观察到驻守苏州的八位将领对与李鸿章交战心存畏惧。

李秀成离开前反复强调,必须严密监视他们,防止出现叛变行为。他的这一安排显示出深思熟虑和远见。

李鸿章面对当前局势感到棘手,因为他手中的兵力不足以轻松攻占苏州。他决定先试探一下驻守苏州的八位将领的态度,便派人前去交涉。出乎意料的是,这些将领对李鸿章提出的和谈表现出极大的热情。

李鸿章素以谈判技巧著称,他敏锐地察觉到机会,立刻派人进行接触。经过几轮磋商,这八位将领完全被李鸿章的策略所迷惑,分不清方向,最终决定与他联手合作。

然而,谭绍光成为了他们计划中的障碍。李秀成之前曾特别嘱咐过此人。面对阻挠,八人迅速商议后决定除掉谭绍光,直接将其杀害。

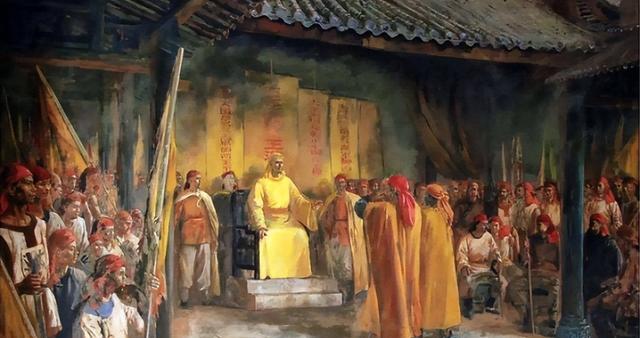

协议达成后,李鸿章立即安排了一场宴会款待他们。这八个人对未来平静生活的期待让他们放松了警惕,毫不犹豫地接受了邀请。然而,他们还未享用美食,便不幸遭遇了不测。

【三、预示着失败】

汪怀武、范其发、汪有为、张大州、浩永宽、汪安筠、周文佳、武癸文,这几位将领都是当时赫赫有名的人物。如果当时他们坚决驻守苏州,就算李鸿章有外国势力的援助,也难以轻易攻下苏州。他们的军事才能和坚守的决心,使得苏州在当时具有极高的战略价值。这些将领的联合防御,足以让任何强大的对手都感到棘手。

然而,他们并未选择坚守阵地,反而主动归顺李鸿章,这一决定最终导致了自己的灭亡。从这一事件中,我们不难发现太平天国内部存在的严重问题。

大多数人加入起义队伍,是因为对生活失去了希望。表面上,他们显得十分忠诚,实际上,这种忠诚源于起义行动直接影响了他们的切身利益。

一旦涉及自身利益,这些人立刻就会倒戈相向,金钱诱惑足以促使他们背信弃义,更别提生死关头了。说白了,当时愿意为洪秀全拼死效力的寥寥无几,多数人都是只顾自保的胆小鬼。

洪秀全在早期为了迅速扩大势力,几乎不加筛选地接纳各类人员,因此他的队伍中缺乏真正忠诚坚定的成员。

太平天国的失败很大程度上源于内部的分裂。历史表明,缺乏凝聚力的团体往往难以持久。以太平军的八位将领为例,他们虽勇猛善战,但缺乏深谋远虑。当李鸿章稍加挑拨,这些人便迅速倒戈。这一事件充分说明,仅凭武力而缺乏战略眼光,最终只会导致失败的结局。

【结语】

即便没有李鸿章出面调解,这几个人最终的结果也是注定的。他们缺乏政治智慧,只顾着为自己谋利,根本没有团队合作的概念。这种自私自利的行为,注定了他们无法取得成功。

李鸿章即便不处决这些人,也不会委以重任。因为背叛过的人很可能再次背叛,这种为了私利出卖主子的行为,在任何时代都不会被信任和重用。对李鸿章而言,一次背叛足以让他对这些人失去信心,不会冒险给予重要职位。这种背信弃义的人,注定无法获得真正的重用机会。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。