晒农村自建房被说像殡仪馆?这届村民审美到底怎么了?

前几天刷同城群,刷到一位农村网友的吐槽:“全家在城里打工攒了六七年钱,花60万回乡盖了两层小洋楼,装修在村里算顶好的,结果晒图被说像殡仪馆!”字里行间的委屈隔着屏幕都能感受到。这事儿瞬间在群里炸开了锅——有人说村民“酸”,有人说“审美确实有问题”,更有人翻出自家自建房照片讨论:“现在农村盖房,到底咋装才不挨骂?”

花大钱建的“全村顶流”,为啥成了“殡仪馆”?要弄明白这事儿,得先聊聊当下的“回乡建房潮”。这些年城里房价高、生活压力大,不少在城里打工的农村人选择“曲线置业”:回村里盖栋漂亮房子,既能给父母一个舒适的晚年,也能给自己留个“根”的寄托。

数据虽没明说,但身边例子不少:去年老家隔壁村就有三户在上海、杭州打工的家庭回乡建房,红顶白墙的小洋楼往村口一立,确实比老砖房亮眼。

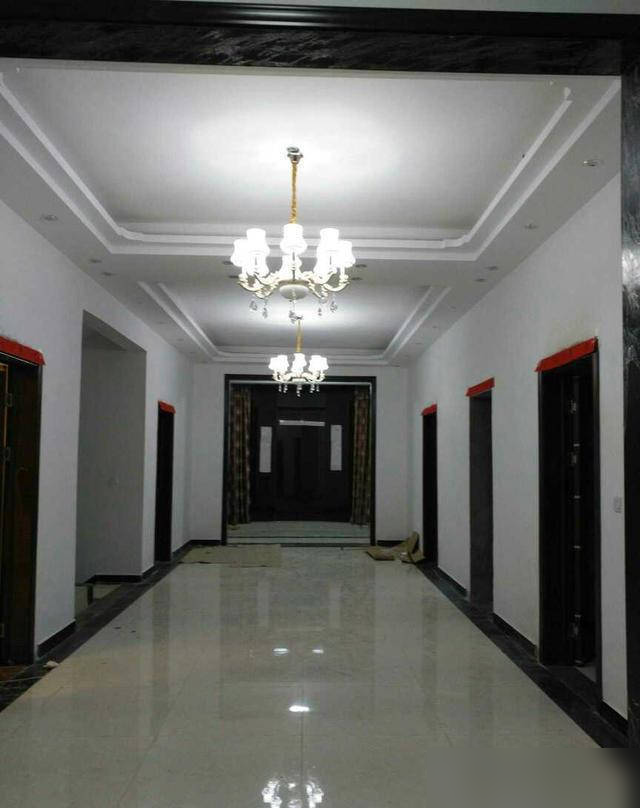

问题就出在“亮眼”上。这位网友家的房子被吐槽的照片是二楼,从描述看大概率是欧式风格——白色主调、简约线条,这种风格在城里商品房里常见,农村自建房也爱选它,因为面积大、空间独立,装出来显档次。可问题恰恰在于“显档次”:村里其他房子多是老土的传统样式,突然出现一栋白墙、大窗、线条利落的建筑,视觉冲击太强。更扎心的是,部分村民对现代风格不熟悉,看到大面积白色和简约造型,第一反应竟是“像殡仪馆”——这种联想虽离谱,却真实反映了传统审美与现代设计的碰撞。

村民“挑刺”真的是嫉妒?审美差异背后有门道有人说村民“酸”,但仔细想想,未必全是嫉妒。农村自建房的“面子”和“里子”同样重要:房子不仅是住的地方,更是家庭经济实力、审美品味的象征。过去村里盖房,风格单一,要么是灰砖青瓦的老样式,要么是贴满瓷砖的“暴发户”风;现在年轻人接触了城市审美,想把城里的“高级感”搬回农村,可村民们看惯了“接地气”的房子,对“高级感”反而陌生。

举个例子,参考资料里提到2025年热门的农村自建房风格是新中式——青砖白墙配木质元素,既有传统韵味又不沉闷。

这种风格能巧妙融入乡村环境,既保留了“老房子的亲切感”,又有现代设计的舒适感。而欧式风格虽好看,若不考虑周边环境,白墙在村里一片灰黄中太扎眼,反而容易被误解。就像网友家的房子,可能装修时只想着“上档次”,没考虑和邻居家的房子“搭不搭”,这才让村民觉得“格格不入”。

自建房要“高级”更要“合群”,这3点设计原则得记牢其实,农村自建房被吐槽的案例不少,但也有盖得漂亮又受欢迎的。

总结下来,关键是把握好这几个设计原则:

第一,功能分区要科学。

一楼做公共区域(客厅、厨房),二楼做卧室,既方便老人居住,又保证了隐私。

参考资料里提到,北方要加厚墙体保暖,南方要防潮,这些细节做好了,住起来才舒服,村民看了也会觉得“这家人真会打算”。

第二,风格要“入乡随俗”。

欧式、现代风不是不能选,但最好和周边环境协调。

比如村里多是灰瓦白墙,自建房可以选相近的色调;如果想突出个性,不妨在细节上加传统元素,比如雕花窗、木质廊檐,既保留现代感,又有乡土味。

第三,成本控制别忽视。

60万在农村算大投入,但没必要全花在“面子”上。外墙用文化石比瓷砖更耐脏,双层玻璃隔音又保温,这些“里子”工程做好了,房子住着舒服,村民也会觉得“这钱花得值”。

被吐槽的不只是房子,更是代际审美的碰撞说到底,网友的委屈,藏着一代进城打工人的乡愁:他们在城里见了世面,想把最好的给老家;村民的“挑刺”,也藏着对传统的守护——他们习惯了“烟火气”的房子,对陌生的风格本能排斥。这种碰撞不是坏事,反而说明农村在变:从“能住就行”到“要住得好”,从“千篇一律”到“各有特色”。

下次再有人晒自建房,不妨多一点理解:那栋被说“像殡仪馆”的房子里,可能藏着一个家庭多年的攒钱故事;那些“挑刺”的村民,或许只是没见过更美的设计。毕竟,农村的美,从来不该只有一种样子——它可以是新中式的雅致,可以是现代风的利落,甚至可以是带点“土味”的混搭。只要住着舒服、和环境和谐,就是最好的“农村别墅”。

毕竟,房子的意义,从来不是“让谁满意”,而是“让家人安心”。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。