1977年南京的夏天格外闷热,第四作业区车床前的高英擦拭着额头的汗珠,金属切削的刺耳声响中,她突然在工友的闲谈里捕捉到"话剧团招生"几个字。这个21岁的车工姑娘,彼时还不知道自己的人生即将迎来怎样的转折。在1000:1的残酷淘汰率下,她那如清泉般纯正的普通话,竟成为叩开艺术之门的钥匙。这种语言天赋的获得,源自父亲这个北京籍退伍军人对女儿的特殊训练——在那个普遍操着南京方言的南方城市,高家餐桌上的"普通话时间"竟成了改变命运的伏笔。

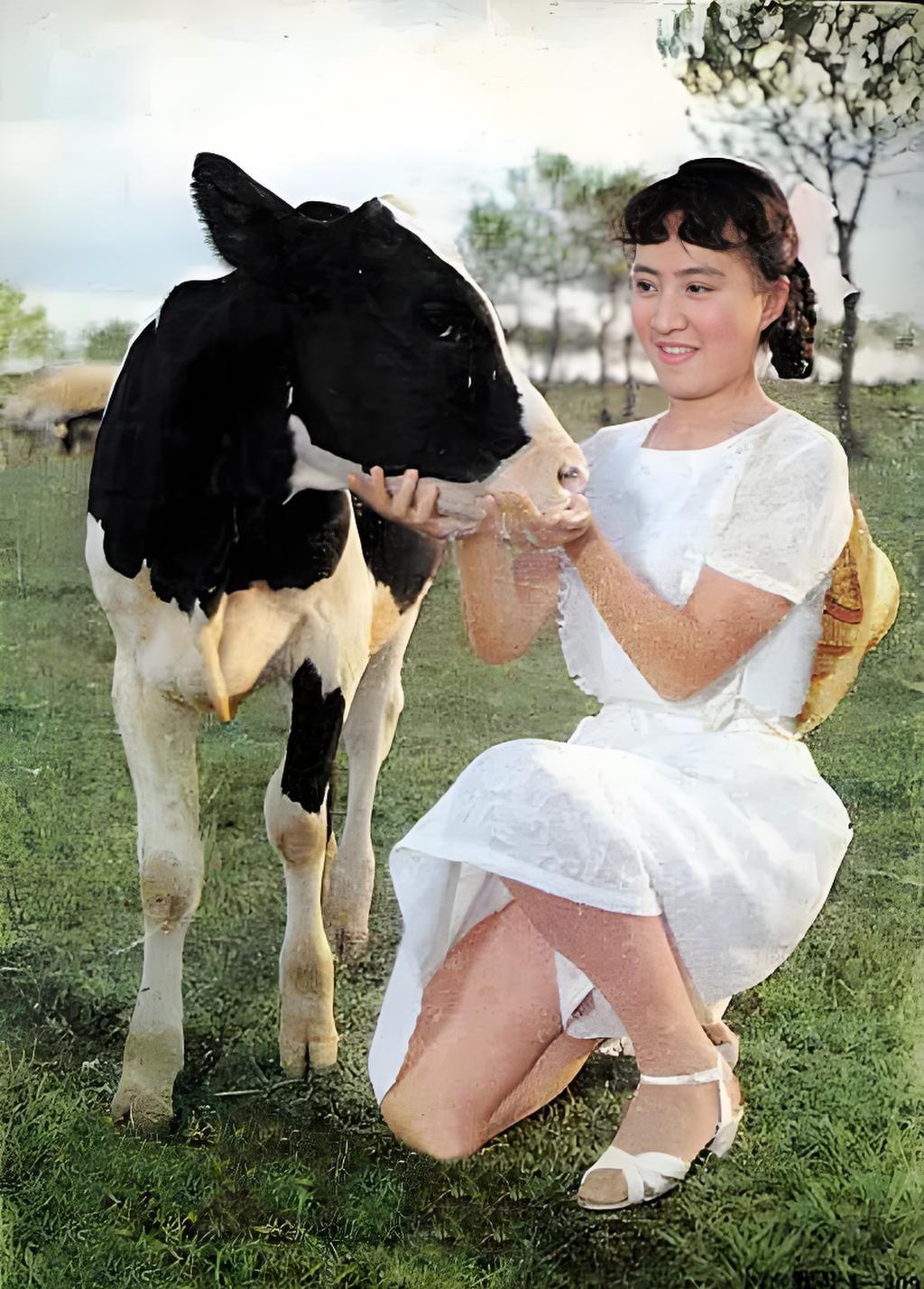

当高英脱下工装换上练功服时,时代的巨轮正悄然转向。1978年改革开放的春风吹拂大地,文艺界迎来解冻期。上海电影制片厂的导演桑弧为《她俩和他俩》选角时,在江苏省话剧院发现了这个眼神清亮的姑娘。试镜现场,高英用车间女工特有的质朴诠释角色,竟意外契合了新时代对银幕形象的审美期待。这部轻喜剧最终收获1.2亿观影人次(据《中国电影年鉴》),相当于当时每10个中国人就有1人看过这部电影。

上世纪80年代的摄影棚里,聚光灯下的高英正在演绎《等到满山红叶时》的经典场景。她不知道的是,这个时期中国电影正以年均产量120部的速度井喷(国家电影局数据),而她恰好处在行业爆发式增长的浪尖。与同期走性感路线的刘晓庆、走知性路线的潘虹不同,高英开创了"邻家姐姐"式的表演范式。这种返璞归真的美学选择,暗合着改革开放初期社会对纯真年代的集体怀念。

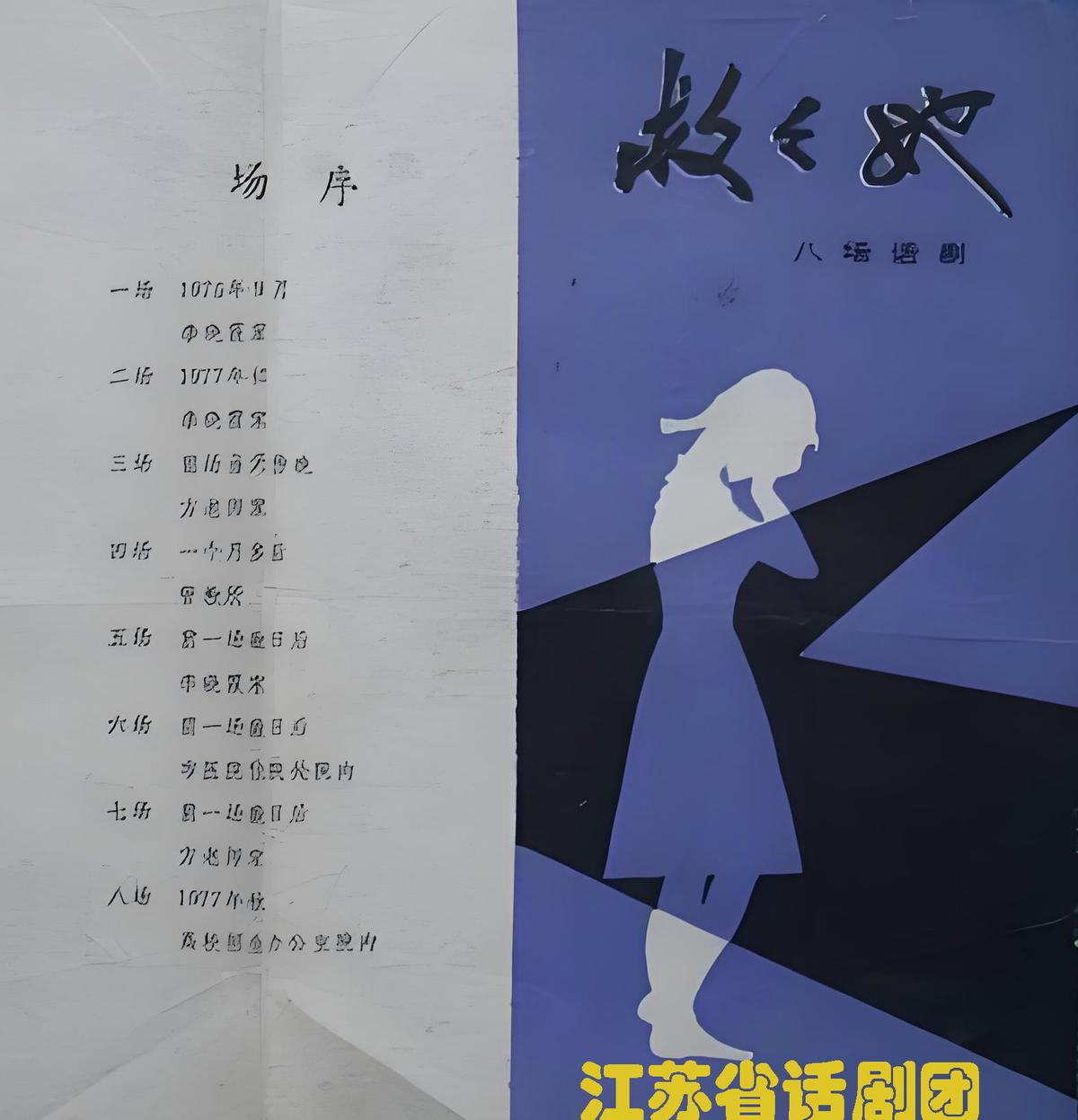

在事业巅峰期,高英做出了令人费解的选择。当北京、上海的电影厂纷纷抛出橄榄枝时,她选择留守江苏省话剧院。这个决定背后,是计划经济时代特有的集体主义思维——据南京大学艺术研究院2023年调研显示,80年代省级院团骨干演员的留任率高达78%,远高于现在的32%。这种选择带来的不仅是个人发展轨迹的改变,更塑造了中国地方文艺院团独特的人才培养模式。

鼓楼医院的值班室里,身为副院长的丈夫正在整理病历,案头摆着最新期的《大众电影》。这对看似不搭界的夫妻,却在光影世界里找到了独特的相处密码。高英的丈夫开发出一套"病历式角色分析法",用医疗诊断的严谨帮助妻子剖析人物心理。这种跨界思维在当代演艺教育中已成趋势,中央戏剧学院2024年新设的"跨学科表演研究"专业,其课程设置就包含医学心理学模块。

当高英在片场连续工作120天后回家,看到的不是冷锅冷灶,而是丈夫用手术刀般精准的观察记录的"女儿成长日记"。这种家庭分工模式超前于时代——国家统计局2025年《中国职业女性生存状况白皮书》显示,高知家庭中"男主内"模式占比已从2000年的5%升至18%。高英家庭的特殊性在于,他们用知识分子的理性重构了传统夫妻关系,开创了双职工家庭的新型相处范式。

2000年的某个清晨,刚上任江苏省话剧院院长的高英,正在排练厅外徘徊。她手中的推荐名单上,蔡伟、史奕等年轻演员的名字被反复圈画。这个转身看似从容,实则充满时代阵痛——世纪之交的院团改制大潮中,全国37%的省级话剧院面临生存危机(文化部2001年统计数据)。高英推行的"以老带新"计划,意外开创了"导师制"人才培养模式,这种模式后被写入《国家艺术基金青年人才培养指南》。

在朗诵协会的活动中,65岁的高英正带领年轻人演绎艾青的《光的赞歌》。她不知道的是,这种艺术形式的跨界融合正在成为新潮流。中国传媒大学2024年《语言艺术发展报告》指出,传统朗诵与新媒体结合的"数字诵读"用户已达2.3亿,而高英团队开发的"经典文本可视化"项目,正是这种趋势的地方实践样本。当她在病床上最后一次翻看演出照片时,手机里年轻会员发来的全息朗诵视频,正闪烁着科技与艺术交融的微光。

高英的生命定格在69岁,但她的艺术基因仍在延续。在ChatGPT能写剧本、虚拟偶像抢占银幕的今天,回望这位从车间走向银幕的女性,我们看到的不仅是个体奋斗的传奇,更是一个时代文化密码的生动注解。当南京艺术学院的00后学生们在数字剧场排演《她俩和他俩》时,或许会突然理解:真正的艺术传承,从来不是简单的复制,而是在时代浪潮中寻找那份不变的赤子之心。正如高英生前常说的那句:"舞台永远需要新鲜的血液,但血管里流淌的,始终是热爱艺术的初心。"这种在变与不变之间的坚守,或许正是留给当代文艺工作者最宝贵的精神遗产。