红4师师长是上将,政委为何授大将?两次独断专行挽救全师的命运

【前言】

在中国近现代历史中,众多开国功臣的非凡事迹广为流传,其中黄克诚以其坚韧不拔的“倔强”性格闻名。

他多次遭遇撤职,却屡次在关键时刻独揽大权,冒着违抗军令的危险,扭转战局,拯救了整个部队。

黄克诚和张宗逊的军事经历有哪些差异?他们的军衔变动如何反映了当时的历史环境?黄克诚和张宗逊都是中国共产党早期的军事将领,但他们的职业生涯却有着显著的差别。黄克诚最初在红军中担任政治工作,后来逐渐转向军事指挥,参与了多次重要战役。相比之下,张宗逊则更多专注于军事指挥,尤其是在抗日战争和解放战争中表现突出。两人的晋升路径也各有特点。黄克诚在建国后被授予上将军衔,而张宗逊则被授予中将军衔。这种差异不仅反映了他们在军事上的贡献,也体现了当时党和军队对不同类型人才的需求。从他们的军衔晋升可以看出,新中国成立初期的军事体系正在逐步完善。党和政府根据将领们的实际贡献和战争经验,合理分配军衔,以确保军队的稳定和发展。黄克诚和张宗逊的晋升过程,正是这一历史背景下的具体体现。他们的经历不仅是个人的成功,也是中国共产党和中国人民解放军在特定历史时期发展的缩影。

【黄克诚的少年烽火岁月】

黄克诚的童年和青少年阶段恰逢清王朝走向终结的时代,那是一个社会剧烈变动、各方面都在发生深刻变革的特殊历史阶段。

那个年代,全国各地的知识分子群体迅速壮大,他们逐渐意识到,中国要想走出困境,必须进行深刻的变革。这些知识分子开始觉醒,认识到改革的紧迫性,纷纷投身于推动社会进步的浪潮中。他们明白,只有通过改革,中国才能摆脱当时的困境,迎来新的发展机遇。

这些文化精英在救国策略上存在分歧,但他们普遍认同教育是国家振兴的核心要素。尽管他们各自的政见和行动方式不尽相同,但绝大多数人都将教育视为实现民族复兴的重要途径。

于是,他们着手推动教育制度的革新,在各地创办了学费低廉甚至免费的学校,让更多人有受教育的机会。黄克诚正是这批改革举措的受益者之一。

黄克诚的双亲是地道的庄稼人,他们一生中涉足的最远处不过是附近的县城。在他们眼里,县城酒楼里那位能写会算的大掌柜,就是他们心目中最为出众的人物。

家里送黄克诚去读书,其实没指望他有多大出息,就是想着让他识几个字,将来能在城里找个手艺活干。那时候,这已经是他们能给黄克诚规划的最好前程了。

黄克诚在学业上的表现让父母感到意外,他的成绩十分优异。这种出色的表现不仅让父母感到惊喜,也赢得了周围人的认可和赞誉。

后来,黄克诚的家境每况愈下,父母实在拿不出钱供他继续上学了。

村民们和亲戚朋友都主动帮忙,出钱支持他继续读书。大家都很热心,纷纷解囊相助,确保他能顺利完成学业。乡亲们不仅在经济上给予帮助,还经常鼓励他坚持下去。这种集体支持让他能够专心学习,不用为学费发愁。周围的熟人都很关心他的教育,用实际行动表达了对他的期望。

黄克诚成功考入湖南第三师范学校,这所位于湘南的知名院校素有"革命发源地"之称。他凭借自身实力进入了这所地区重点学府,开启了新的求学之路。湖南三师在当地教育界享有盛誉,是培养进步青年的重要基地。黄克诚的入学,标志着他在求学道路上迈出了重要一步。这所学校不仅提供优质教育,更是孕育革命思想的沃土,为湘南地区培养了大批有志之士。黄克诚在此开始了人生新阶段,为未来发展奠定了坚实基础。

毛泽东早年在湖南第三师范学校积极宣传马克思主义思想,并在该校建立了湘南地区首个共产党组织——中共湖南三师支部。这一重要历史事件标志着革命火种在湘南地区的播撒,为后续革命运动的发展奠定了组织基础。

这所高校聚集了一大批思想开明的学者,他们积极参与了当时的革命运动,使该校成为新思潮的重要发源地。校内师生们广泛传播和讨论前沿的革命理念,推动了思想的革新。这所院校不仅是知识传授的场所,更成为了那个时代进步思想的摇篮,培养了许多投身革命事业的先锋人物。在这里,先进理念得以迅速传播,为革命运动提供了重要的思想基础和组织力量。

黄克诚在湖南第三师范求学期间,正值社会变革的关键时期。他在这里接触到先进的革命理念,逐步确立了投身革命事业的志向。这段学习经历为他日后参与革命活动奠定了思想基础,也标志着其人生道路的重要转折。

完成学业后,我投身于北伐战争。没过多久,朱德和陈毅带领的南昌起义部队抵达湖南,在那里掀起了湘南起义的浪潮。

黄克诚参与了这次起义行动,随朱德一同前往井冈山根据地。在这片红色土地上,他有机会与毛泽东、袁文才等革命领袖进行接触,同时也结识了张宗逊等红军中的核心人物。这次经历不仅扩大了他的革命视野,也为他日后在革命队伍中的发展奠定了重要基础。通过与这些重要人物的交往,黄克诚对革命事业有了更深入的理解和认识。

【“犟牛”黄克诚】

1930年,我们部队内部发起了一项名为“肃反”的行动,主要目标是清理那些被视作“敌对势力”或“反革命”的党内成员。

这场运动迅速被别有用心者操纵,偏离了原本的轨道。他们借“肃反”之名打击不同意见者,导致许多忠诚的党员和普通民众被错误地扣上“反革命”帽子,遭受不公正对待。

黄克诚等人敏锐地意识到,"肃反"一旦失去控制,将给党的组织结构和红军的作战能力带来毁灭性影响。他们提前洞察到这一潜在危机,深知其严重性可能危及革命事业的根基。这种前瞻性的判断,体现了他们对党内形势的深刻理解和战略眼光。

由于他拒绝执行可能波及无辜同志的命令,曾一度被免去师政委的职务。

1932年,国民党部队对中共根据地展开了第五轮大规模进攻。就在这一年刚开始,黄克诚重新担任了师政委的职位。

在中央苏区时期,毛泽东与博古、李德等人在军事战略问题上产生了严重分歧。这种分歧主要体现在对红军作战方针的不同理解上。博古和李德主张采用"正规战"和"阵地战"的作战方式,而毛泽东则坚持"游击战"和"运动战"的战术原则。这种军事思想上的对立,导致了双方在具体作战部署上的多次争论。特别是在第五次反"围剿"期间,由于作战方针的分歧,红军的军事行动受到了严重影响。这一系列争议,实质上反映了中国共产党内部在军事路线问题上的深刻矛盾。

很快,临时中央又制定了新的策略,主张通过攻占主要城市来快速壮大革命力量。

黄克诚认为,敌方在主要城市驻有重兵,双方实力差距明显,若轻率进攻风险极大。然而,他的担忧不仅未被采纳,反而招致了指责。

在进攻赣州时,红军由于情报有误,低估了敌方防御力量。

在激烈的战斗中,我军遭遇了长时间无法突破敌军防线的困境,同时面临来自前后方的双重压力,士兵伤亡惨重。在这种危急时刻,黄克诚不顾可能因违反命令而受到的处罚,迅速作出决定,带领自己的部队并成功劝说附近的友军一同突破敌人的包围圈。这一勇敢的行动有效防止了部队遭受更大的损失,保全了军队的主要力量。

在赣州战役期间,红军投入了大量人力物力,导致资源过度分散。这种资源分配不均直接影响了第五次反“围剿”其他战场的兵力部署,使得红军在这些关键区域面临兵力短缺的困境。这种兵力不足的状况进一步加大了军事行动的压力,使整体战局更加严峻。

1934年,黄克诚投身长征行列,带领部队在艰苦卓绝的战斗中奋勇拼搏。他的卓越表现不仅赢得了组织的高度评价,更在全军范围内获得了广泛认可。

黄克诚由于屡次直接向领导提出不同看法,结果被错误解读,导致他接连遭遇降级处理。

黄克诚的职位一路下滑,从高级将领被降为普通士兵,直到部队抵达陕北后,他才重新获得任用。由于他性格固执,坚持己见,在军中得到了“犟牛”的外号。

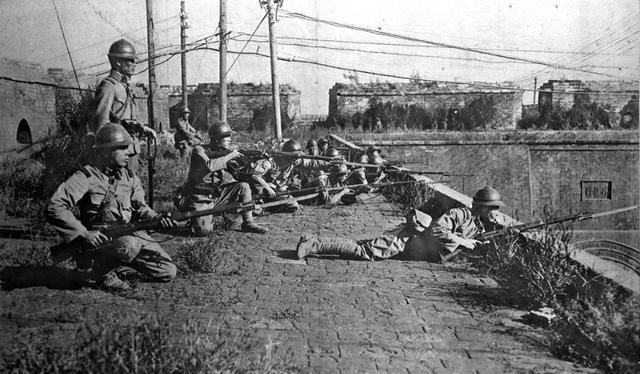

1941年,日本军队对位于山西东南部的抗日根据地展开了一次规模庞大的军事行动,称为“九路围攻”。

黄克诚当时是八路军129师386旅的副旅长。在战斗刚开始的时候,由于旅长陈赓受伤住院,黄克诚暂时接替了旅长的职责。

在敌军包围的严峻形势下,黄克诚迅速做出战略调整,选择采用灵活多变的作战方式。他指挥部队避开日军主力部队,化整为零,开展分散游击战。这种战术有效避免了与敌正面交锋,使部队能够更好地保存实力,同时不断袭扰敌军。黄克诚的这一决策体现了其敏锐的战场洞察力和果断的指挥能力,为后续战斗赢得了主动权。

这一关键决定让386旅在极端恶劣的环境中,巧妙地突破了敌军的包围圈,成功保全了整支部队的有生力量。通过果断的战术调整和灵活的战略部署,386旅不仅避免了全军覆没的危机,还在逆境中为后续作战保存了重要实力。这一转折性的行动充分体现了指挥官的远见卓识和部队的顽强意志,为整个战局的发展奠定了坚实基础。

随后,黄克诚带领部队运用了化整为零、夜间突袭敌人后方等战术,成功削弱了日军的作战能力。

在这一阶段,黄克诚亲自带领部队趁夜色突袭日军,成功救出了被包围的友军,有效防止了更严重的伤亡。

新中国成立后,长期担任政治委员职务的黄克诚被授予大将军衔,而曾担任红四军第十师师长的张宗逊则只获得上将军衔。这一军衔差异反映了当时对军事将领的不同评价标准。黄克诚在多个重要战役中担任政委,其政治工作能力和军事指挥才能得到认可。相比之下,张宗逊虽然也立下赫赫战功,但主要在部队担任军事主官,其贡献被认为略逊一筹。这种军衔评定体现了当时军队对政治工作与军事指挥并重的原则,同时也反映出对将领综合能力的全面考量。

两位曾经共同作战的军事指挥官,为何在晋升时获得了截然不同的等级?这一现象的背后,反映了军队内部评价和晋升机制的复杂性。尽管他们在战场上有着相似的贡献,但最终的军衔差异却显著。这主要源于多方面因素的综合影响。首先,个人的军事才能和指挥能力是晋升的重要考量,但并非唯一标准。其次,他们在后续任务中的表现、所承担的责任大小以及所在部队的战略地位,都会对晋升产生直接影响。此外,上级的评价、政治因素以及军队整体的发展需求,也在其中扮演了关键角色。因此,即便曾经并肩作战,最终的军衔差距也可能因这些复杂的原因而拉大。

【战场上的难兄难弟】

张宗逊与黄克诚虽然都出身于农村,但张宗逊的家庭条件明显更为优越。他自幼在私塾接受教育,打下了扎实的文化基础。

1926年,张宗逊顺利进入黄埔军校第四期政治科学习,并在当年成为中国共产党的一员。到了1927年,他投身红军队伍,期间多次承担起保卫毛主席的重任,同时在毛主席的亲自指导下开展工作。

黄克诚和张宗逊不仅是多年的战友,还经历过相似的命运。1934年,张宗逊同样遭遇了撤职,被调到新兵营,成为一名普通士兵,与黄克诚的处境如出一辙。

张宗逊在周恩来总理的推荐下重新获得重用,被任命为军队重要职务。抗日战争打响后,他率领部队与日军展开激烈战斗,取得了显著战果。

不过,与黄克诚相比,他在战场上立下显赫战功,既能指挥部队冲锋陷阵,又能胜任后勤和政务工作。

在解放战争期间,张宗逊的军事指挥能力相对逊色,未能展现出与其他将领同等的作战水平。他的战场表现较为平淡,缺乏令人瞩目的战绩,与其他同僚相比显得稍显不足。尽管参与了多次重要战役,但他的指挥策略和战术执行未能达到预期效果,整体表现相对平庸。

在1946年的大同集宁战役期间,张宗逊被任命为晋绥野战军第一纵队的指挥官。

他带领部队进攻县城,连续四次攻城都没成功,导致双方陷入僵持局面。后来傅作义的援军赶到,我军受到前后夹击,不得不放弃包围,撤退撤离。

这场战斗的失败给我方军队带来了不小的冲击,导致晋察冀地区在之后的一段时期里陷入了不利局面。

【结语】

张宗逊虽然最终只晋升到上将军衔,但这并不意味着他的军事能力没有得到充分展现。事实上,他在多个关键战役中都展现出了卓越的指挥才能和战略眼光。尽管未能获得更高军衔,他在军事领域的贡献和影响力依然不容忽视。张宗逊的军事生涯中,不乏成功的战役和重要的军事决策,这些都证明了他作为一名优秀将领的实力。因此,尽管军衔上有所限制,他的军事才能和成就依然是值得肯定的。

张宗逊在革命战争期间展现出了卓越的军事才能,他的战功和贡献值得被重视。作为一位经验丰富的将领,他在多次战役中表现出色,为革命事业做出了重要贡献。尽管他的成就可能不如其他一些将领那么广为人知,但他在军事领域的实际表现证明了他的能力。张宗逊在指挥作战、制定战略等方面都显示出了专业水准,这些成就都是革命历史中不可忽视的部分。他的军事才能和对革命事业的贡献,应该得到应有的认可和评价。

黄克诚与张宗逊均为我国解放军的重要军事领导人,他们在各自参与的重大历史事件和关键战斗中均发挥了显著且不可替代的作用。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。