爱德华·鲍拉,英国人一个,清朝末年在中国海关工作。这组照片是他和他儿子一起收藏的,大概是1870年那会儿拍的,到现在已经超过150年了。看看这些照片,咱们能更直观地瞧见一个半世纪前老北京是啥样。

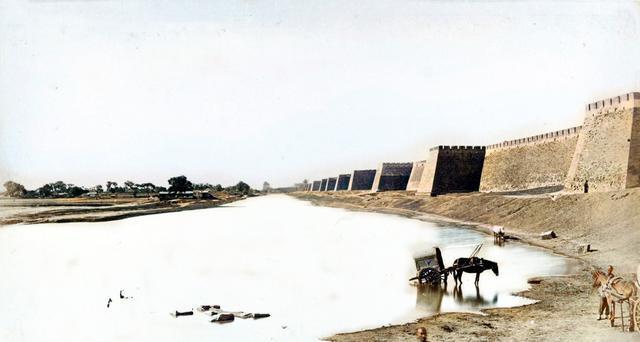

1870年那会儿,北京有着又高又老的城墙,城墙外头还有条护城河。河里头,几匹马正拽着车厢低头喝水呢。河岸边,站着俩瘦得跟竹竿似的马夫。

阜成门外头的瓮城区域乱糟糟的,那边用一大堆苇席搭起了超大的简易棚子,里头挤满了逃难的人。往远处瞅瞅,还能瞅见箭楼跟城门楼子。

高大的朝阳门箭楼矗立着,城墙脚下挨着一溜儿紧贴墙壁、看着有点零乱的房子。朝阳门啊,就是北京内城的东门,元朝那会儿它叫齐化门。

在安定门瓮城里,有个卖水果的小摊,摊主正忙着招呼客人,他的摊位背后就是安定门箭楼的里面,还有瓮城里头的真武庙。这时候,有个摄影师在拍照,结果旁边看热闹的人因为害怕,突然开始乱动,导致拍出来的照片里人影都模糊了。

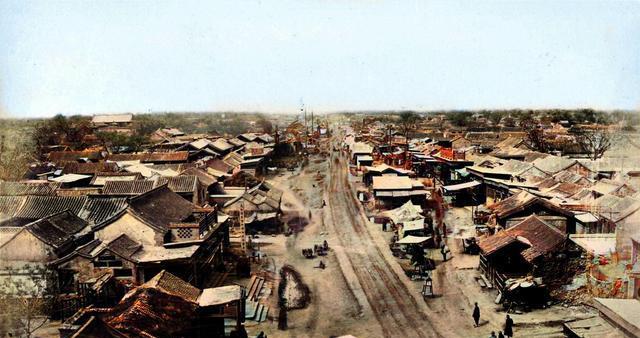

站在北京崇文门城楼上往下看,城墙里头那条街挺热闹的。街边店铺都不高,路上车轱辘印子特别多。因为崇文门还有个名儿叫哈德门,所以大伙儿常把这条街叫做哈德门大街。

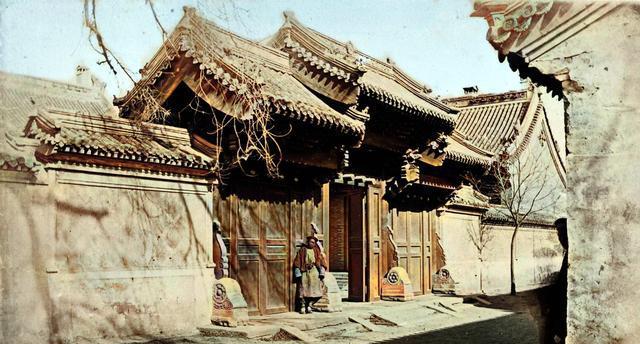

回回营清真寺坐落在北京西长安街旁的东安福胡同里,离北海公园不远。这座清真寺是在1736年到1795年这段时间里建的,它朝北对着皇宫,而不是传统上清真寺朝向西方的麦加。不过,遗憾的是,这座清真寺在1915年被破坏了。你走进去,稍微往里瞧,就能瞅见清真寺主体建筑的一部分。瞅瞅左边,那儿还停着一辆马车呢,门口还有几个人坐着闲聊。再往前看,就是一条又宽又满是车印子的大道。

在北京城里头,有家客栈挺特别,它照顾到蒙古族朋友的习惯,特地在客栈里头搭了几个蒙古包。有个蒙古族的哥们儿,就坐在那蒙古包外边,旁边还陪着他那两头长着俩大驼峰的骆驼。

东闻美斋就在东四牌楼南大街灯草胡同靠南的地方,主要是卖鼻烟和钟表的。店门口有个拴马桩,旁边临铺还有根冲天柱,柱子和拴马桩那站着个一老一少。这家店啊,一直开到了上世纪二十年代,那时候不光卖鼻烟,还卖饽饽呢。不过后来生意不好,就关门了。

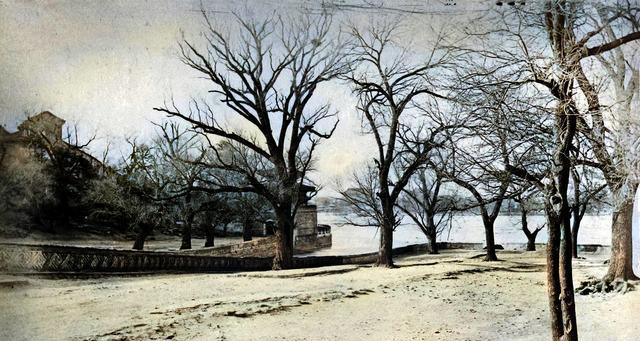

什刹海在北京城的中北部,是个挺有年头的风景区,里头包括了前海、后海,还有西海(也就是积水潭)这三个大湖。从清朝那会儿起,这儿就成了大家避暑玩乐的好地方,也算是北京的一大美景了。瞅瞅这张照片的背景,你能瞧见城里的鼓楼和钟楼,就在那儿立着。

钟楼就在地安门外大街上,它盖于1272年,那会儿还是至元九年呢。它和旁边的鼓楼被人们一块儿叫做钟鼓楼,算是老北京特有名的一个地方。画面里头,出现了几个瘦得跟竹竿似的老百姓。

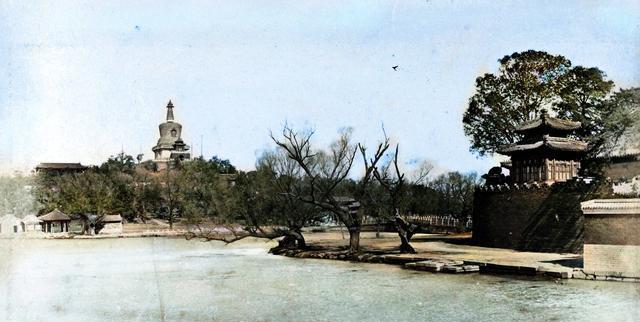

白塔山在北海太液池的南边,金朝那会儿它叫琼华岛,到了元朝,名字又变成了万寿山,或者也叫万岁山。清朝顺治八年,也就是1651年,有人在山顶上修了座白色的藏式喇嘛塔,从那以后,大家就都管它叫白塔山了。

这就是以前岸边倚晴楼和那条游廊的模样。游廊大概三百米长,弯成了个半圆,绕着北海湖边的琼岛北坡。它的东边接着倚晴楼,西边则连着分凉阁。

永安桥,它是连接琼华岛上永安寺大门和南岸团城城门的重要通道,建造时间是在乾隆八年,也就是1743年。这座桥在最早的时候,其实是一座木桥。

北海和中海之间有一座桥,大家都叫它北海大桥,但它还有个老名字,叫金海桥。这座桥是在很久以前的至元元年,也就是1264年建的。桥上两头都建有牌坊,东边的牌坊叫金鳖牌坊,西边的呢,叫玉蝀牌坊。因为这两个牌坊,这座桥也被叫做金鳖玉蝀桥。不过现在大家更习惯叫它北海大桥。

有个干杂活的小哥站在北京法国大使馆的门口。1860年10月那会儿,英法联军打进了北京城,法国佬占了东江米巷(就是东交民巷)那边御河的东岸,原本是肃王府的地盘,他们想在那儿建法国大使馆。肃王府的第一代主人豪格,那可是皇太极的大儿子,清朝的开国大功臣,还顶着“八大铁帽子王”的名头呢,把肃王府租给洋人,那多丢人啊。后来两边谈了谈,就换了个地方,把边上的景崇府(也就是纯公府)租给了法国人。

1861年的时候,英国佬跟咱们商量,说想租镇国公奕梁的宅子当大使馆,一年给一千两白银。但他们找了个理由,说修房子太贵,头两年的租金就没给。这么一来,奕梁没辙了,只能从淳亲王府搬出去。结果,那座王府,还有边上的翰林院、銮驾库、鸿胪寺的一部分,全让英国大使馆给占了。

颐和园东宫门那儿,立着俩超大的铜狮子。一八六零年的时候,颐和园被英法联军给烧了抢了,原先大门那儿,后来直接砌了堵墙,给堵上了。想想当年建的这俩威风凛凛的狮子,再看看那时候清朝的老百姓,真是天差地别,也好像预示着清朝快要走到头了。