关羽的青龙偃月刀真的重达82斤?古墓出土文物,揭秘它的真实重量

突然,山坡后面传来一阵鼓声,紧接着一支军队迅速冲出,领头的大将高声喊道:“我等你们很久了!”这人手持青龙刀,骑着赤兔马,正是关羽。他之前去江夏借了一万兵马,得知当阳长阪有大战,特意选这条路来拦截。

那时,刘备在当阳吃了败仗,赵云和张飞拼尽全力,一人对抗百人,但还是没能阻止曹操的军队追击。就在情况万分紧急的时候,关羽带着援兵及时出现,成功解除了长坂坡的危机。

《三国演义》塑造的关羽形象早已深入人心。

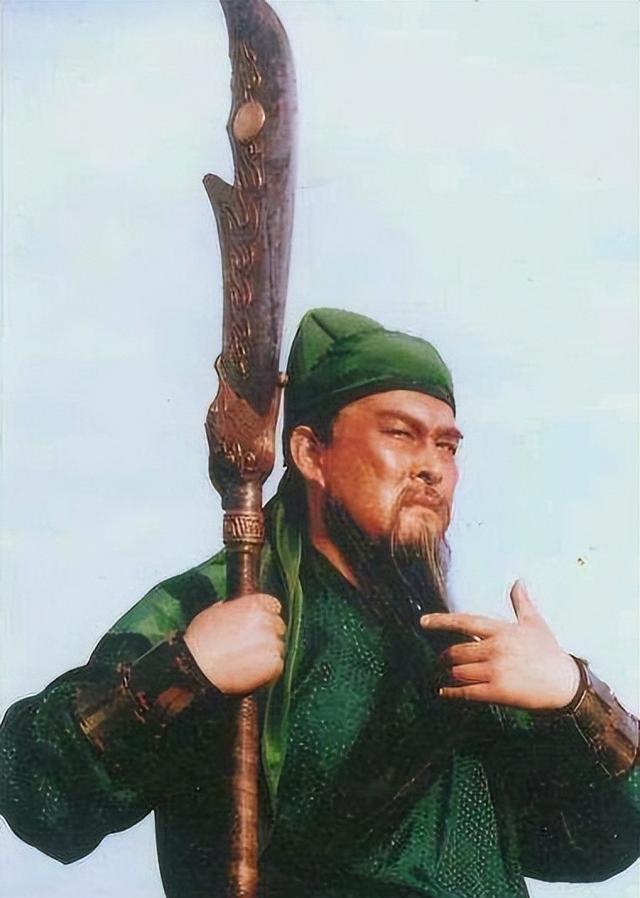

无论是在电影电视中,还是在传统庙宇内,关羽的形象总是格外鲜明。他通常被描绘成高大威猛,身高九尺,面色如深红枣色,胡须垂至腹部,眉毛浓密如卧蚕,眼睛细长如丹凤。他的装扮也颇具特色,常穿绿色长袍,头戴绿色头巾。此外,关羽的两大标志性装备是那匹毛发卷曲的赤兔马和他手中那把青龙偃月刀。这些元素共同构成了关羽这位历史人物的经典形象。

在桃园结拜之后,刘备、关羽和张飞遇到了富商张世平和苏双,他们慷慨地送给了三人一千斤优质钢材。三人决定用这些材料制作各自的武器。刘备请来技艺高超的铁匠为他打造了一对双剑。关羽则用钢材制作了一把青龙偃月刀,这把刀重达八十二斤,也被称为"冷艳锯"或"关刀"。张飞则打造了一支长达一丈八尺的钢矛。

根据《三国演义》的记载,关羽使用的青龙偃月刀重达82斤。考虑到关羽身高九尺,约合2.03米,这把刀的长度估计在2.7米上下。

关羽使用的兵器,按照现代标准来看,其尺寸和重量简直令人难以置信。然而,正是凭借这件武器,他在战场上屡建奇功:击败华雄、与吕布交锋、斩杀颜良和文丑。此外,他还完成了挂印封金、单骑千里、连闯五关斩六将等壮举,在三国战场上留下了赫赫威名。这些战绩充分展现了关羽卓越的武艺和过人的胆识,使他在历史长河中成为了一个传奇人物。

在《三国演义》里,关羽那把青龙偃月刀耍得贼溜,可是历史上他真用这玩意儿吗?这把刀真有传说中的82斤重吗?咱们来扒一扒。首先,关羽的兵器在正史里压根没提过是青龙偃月刀。这种大刀其实是宋朝才出现的,关羽那会儿根本用不上。再说重量,82斤相当于现在40多公斤,打仗时挥这么沉的家伙,不累趴才怪。所以,青龙偃月刀八成是后人编出来的,为了让关羽显得更威猛。历史上的关羽,用的应该是长矛或者环首刀这类更实用的武器。小说嘛,总得加点料才好看,但咱们得把历史和演义分清楚。

让我们一起来揭开“青龙偃月刀”背后的真实故事。

【真相一、关羽使的兵器不是青龙偃月刀】

关羽活跃于三国时代,但那时并没有青龙偃月刀这种兵器。这把著名的长柄刀其实是在宋代才被广泛使用,比关羽的年代晚了大约800年。历史资料显示,关羽的武器更可能是长矛或剑,而不是后来戏曲和小说中描绘的那把标志性大刀。这种时代错位的现象,反映了后世对关羽形象的加工和重塑。

在经历了八个多世纪的漫长岁月后,青龙偃月刀终于在宋代正式登上了兵器谱的舞台。

此时的偃月刀与我们常见于影视剧中的形象略有差异。尽管同样具备长柄大刀的特征,刀身宽大,刀头设计为龙头张口、吐出刀刃的样式,但其表面并未装饰青龙图案。因此,从严格意义上讲,这种兵器并不能被称为“青龙偃月刀”。

刘备在金牛山采集铁矿石,命工匠打造了八柄宝剑,每把剑的长度均为三尺六寸,约合88厘米。这八柄剑被后人称为“蜀主八剑”,其中一柄便是著名的章武剑。这些剑不仅是兵器,更象征着刘备的帝王威严。

刘备自己留了一把剑,剩下的七把分别送给了几个他最信任的人:儿子刘禅、刘理、刘永,还有诸葛亮、关羽、张飞和赵云。

需要特别说明的是,蜀主八剑的制作年份是章武元年,也就是公元221年。而关羽在临沮战死已经是两年前的事了。因此,关羽绝对没有机会使用这把剑。

与章武剑相比,关羽确实曾使用过另一件武器——万人刀。

据陶弘景记载,关羽亲自从都山采集铁矿石,请来技艺精湛的工匠打造了两把宝刀,命名为"万人敌"。公元219年,关羽在荆州失利,败走麦城。为了避免这两把珍贵的刀落入敌手,他无奈之下只能将它们沉入水中。

关羽深受刘备器重,他甘愿牺牲自己,亲自从都山开采铁矿打造了两把宝刀,并刻上"万人敌"的称号。后来关羽战败,他因珍视这两把刀,便将它们投入水中。——《古今刀剑录》

陶弘景作为道教思想家,在其著作中收录了大量难以考证的传说故事,这使得《古今刀剑录》的真实性一直备受质疑。读者对书中内容往往持保留态度,既不完全否定,也不轻易采信。

公元215年,鲁肃试图解决荆州归属问题,于是邀请关羽前往江东进行协商。为了显示诚意,关羽独自一人前往,不带随从。根据史料记载,关羽当时携带的武器是一把刀。有学者推测,这把刀可能就是陶弘景所提到的“万人敌”,但这一说法尚未得到确凿证据支持。

鲁肃邀请关羽会面,双方各自带领百名士兵在百步之外驻扎,只要求关羽单独带刀前来相见。

关于关羽所用兵器的样式,学界主流观点指出,其佩刀应属东汉末期广泛流行的环首刀类型。这种刀具在当时的战场上颇为常见,成为众多武将的标准配备。

受限于当时的冶铁工艺,这种刀造型细长笔直,长度大约一米,刀背厚实,刀刃单面开锋,但刀尖并不锋利。在三国时代,这种刀具只有贵族和高阶官员才有资格佩戴。因此,关羽佩戴这种刀,正符合他的身份地位。

关羽在战场上除了刀以外,可能还用过长矛或戟。这主要有几个原因:首先,关羽作为一员猛将,需要根据不同的战斗情况选择合适的兵器。长矛和戟都是古代战场上常见的武器,能够适应多种战斗需求。其次,历史记载中提到关羽擅长多种兵器,这说明他并非只会用刀。再者,在当时的战场上,将领们通常会携带多种武器以备不时之需,关羽作为名将,自然也会这样做。因此,关羽在战场上使用长矛或戟的可能性很大。

根据《三国志》的记载,我们可以了解到这样一段历史:

袁绍派大将颜良率军进攻驻守白马的东郡太守刘延,曹操派遣张辽和关羽担任先锋迎战。关羽在战场上发现颜良的旗帜,立即策马冲入敌阵,在万军之中将颜良刺死,并斩下其首级返回。袁绍的将领们无人能抵挡关羽,白马之围因此解除。曹操随即上表朝廷,封关羽为汉寿亭侯。

张飞站在桥上,手持长矛,怒目圆睁,大声喝道:“我乃张翼德,谁敢上前决一死战!”敌军见状,无人敢靠近,因此他得以安全脱身。——《三国志·蜀书·张飞传》

根据当时的战斗情况分析,关羽与颜良交手时,很可能先用长兵器击伤对方,再以随身短刀完成致命一击。具体来说,关羽可能先用长矛或戟刺中颜良,使其失去战斗力,然后拔出环首刀砍下他的脑袋。这种作战方式既符合当时的兵器使用习惯,也解释了关羽能够迅速斩杀颜良的过程。

关羽虽然没拿那把标志性的青龙偃月刀,但他一手握着长矛,腰间挂着环首刀的样子,照样气势逼人,让对手看了就害怕。这种装备搭配,丝毫不减他的威风,反而更显勇猛。他的形象,就是这么有震慑力,敌人见了都得打哆嗦。

【真相二、青龙偃月刀的实际重量不是82斤】

根据《三国演义》的描述,关羽使用的青龙偃月刀重达82斤,这个重量对于普通人来说,光是举起来就很费劲,更不用说拿着它去战场厮杀了。

因此,一些人觉得偃月刀虽然刀刃锋利、适合劈砍,但整体太沉,不适合实战,只能用来训练士兵,或者作为皇帝仪仗队和宫廷侍卫的礼器。

明朝军事专家茅元仪在《武备志》中提到:"任何兵器遇到它,都无法抵挡。"这句话揭示了戚继光所创刀法的独特之处。这种刀法并非简单继承传统,而是在实战基础上进行了全面革新。戚继光结合实战经验,针对倭寇作战特点,设计了一套系统化的刀法体系。这套刀法包含多个层次,既有基础动作,也有复杂招式,能够应对各种战斗场景。尤其值得一提的是,戚继光还特别强调士兵之间的协同配合,使刀法在团队作战中发挥更大威力。通过这种创新,戚家军不仅提升了个体战斗力,更形成了独特的整体作战优势,在对抗倭寇时屡建奇功。这种刀法的成功,体现了戚继光对传统武术的深刻理解和创新运用,为后世军事训练提供了宝贵经验。

从实际情况来看,在战场上要找到一个擅长使用偃月刀的人确实很难。这种武器的使用门槛高,对使用者的技巧和力量都有严格要求。正是由于这个原因,明朝军事专家茅元仪才得出一个结论:偃月刀并不适合用于实战。这种武器的局限性使得它在战场上的实用价值大打折扣,难以成为士兵们的常规装备。

无论是罗贯中笔下杜撰的青龙偃月刀,还是宋明时期实际使用的偃月刀,它们都具备一个显著特征——重量惊人。这种武器在设计和制作上,都以厚重著称,体现了古代兵器在实战中对力量的追求。

根据《三国演义》的描述,关羽的武器青龙偃月刀号称重达82斤。需要注意的是,三国时期的重量单位与现今存在差异,那时的一斤仅相当于现在的224克。经过换算,这把刀的实际重量大约在40斤左右。这个重量对于现代人来说可能难以想象,但在当时确实存在这种重型兵器,反映出关羽的非凡力量和武艺。

即便作为武器,它的重量也过于夸张。直到上世纪80年代,考古人员在贵州马家寨发现了一座清代古墓,才真正揭开了偃月刀的实际重量之谜。这次考古发现为研究这种古代兵器提供了关键证据,最终解决了长期以来关于其重量的争议。

这座古墓的历史可以追溯到雍正年间。考古人员通过分析墓中出土的一把长约两米的龙纹偃月刀,初步判断墓主可能与平西王吴三桂家族有关。这把刀不仅雕刻精美,刀身还清晰地刻有"大周吴氏"四个字,为墓主身份提供了重要线索。专家们认为,这些特征表明墓主人很可能是吴三桂的后裔。

1673年,吴三桂与靖南王耿精忠、平南王尚可喜联手,掀起了“三藩之乱”。经过五年的动荡,吴三桂在衡州自立为帝,建立了“大周”政权。

康熙平定三藩之乱后,吴三桂的部分后裔为躲避灾祸,选择隐姓埋名,逃至贵州马家寨地区。为安全起见,他们决定将吴三桂生前使用的偃月刀埋入墓中,以免引人注目。这一举动不仅保全了家族秘密,也为后人留下了珍贵的历史遗物。

这把生满锈迹的偃月刀,重量仅有12斤!

大家看完都无奈地笑了:原来这才是武器该有的重量!

古人在军事策略上常常虚张声势,夸大兵力以震慑对手。例如,李自成在对抗吴三桂时,对外宣称拥有二十万大军,实则仅有八万。同样,在三国时期的赤壁之战中,曹操号称率领百万雄师,但实际兵力仅在二十万至三十万之间。这种通过夸大数字来制造心理压力的手段,是古代战争中常见的战术之一。

【总结:】

关羽,作为三国时期蜀汉的著名将领,随着时间的推移,他的忠诚和义气逐渐被广泛传颂。在民间,关羽不仅被视为英雄,还被尊崇为神祇和财富的象征。他的形象在百姓心中逐渐升华,成为了一种超越历史人物的文化符号。

为了让关羽显得更加英勇霸气,小说家们特意给他配上了青龙偃月刀和赤兔马。有了这些装备,关羽在战场上所向披靡,简直无人能敌。这样的形象,自然让老百姓觉得安心可靠。

尽管小说中的关羽形象英勇忠诚,但终究无法违背历史的必然轨迹。虚构的故事与真实的历史存在本质差异,关羽的命运同样受到时代大势的制约。无论个人能力多么出众,终究难以超越历史发展的客观规律。这提醒我们,在评价历史人物时,需要区分文学创作与历史事实,客观看待人物在历史进程中的真实地位与作用。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。