全球车市转折大年,西方落幕中国登场

在当今世界,汽车产业的变革似乎成了每个人茶余饭后的热门话题。你是否也注意到,传统汽车巨头们的风光不再,昔日的市场霸主在面对电动化和智能化浪潮时显得有些无能为力?而来自中国的新兴车企如比亚迪、理想、蔚来等,犹如雨后春笋般,不断崛起,悄然改变着行业的格局。这种对比,似乎引发了许多人的思考与争议,中国车企的成功究竟是偶然还是必然?在这个过程中,负债的角色又是什么?

全球汽车产业正在经历着一场深刻的“倾斜”。这些老牌企业,如丰田和大众,它们的销量正在逐年下滑,众多的业务纷纷收缩,甚至出现“增收不增利”的怪象,令人不禁怀疑它们的未来。而在中国,随着技术的不断进步和市场的逐步扩大,越来越多的本土车企正在展现出强大的竞争力。据数据统计,2024年全球销量数据显示,比亚迪的年销量已达到427万辆,位居全球第五;理想汽车的营收已经连续两年突破千亿,让许多曾经站在巅峰的传统车企措手不及。

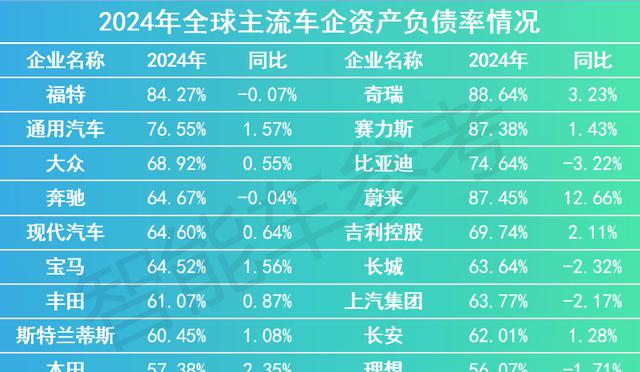

但在热闹与繁荣的背后,负债问题一直困扰着汽车企业的健康发展。有人认为,高负债是一把双刃剑,它既是企业扩大生产、研发新技术的资本来源,也是潜在的风险。举个例子,汽车行业的普遍负债率可达60%以上,这在其他行业中是极为罕见的。在一些品牌中,负债率甚至超过了75%。这样的数据一出现,许多消费者和投资者都会感到震惊,甚至担忧这些企业的未来。凡事都需辩证看待,负债并不一定是坏事,尤其在充满变化和机遇的汽车行业中,适度的负债反而能够推动企业的快速发展。

我们再来看看负债的来源和去向。企业的负债分为有息负债和无息负债。无息负债主要是由于日常运营产生的,不需要支付利息,而有息负债则是向金融机构借款或发行债券而产生的。这种区别在企业的财务健康评估中显得尤为重要。本文将探讨这些车企的负债结构,特别是在中国车企中,我们发现,像比亚迪这样的企业,有息负债只占总负债的5%,这意味着它们在债务管理上相对保守。与之形成鲜明对比的是,许多传统企业如福特和丰田的有息负债占比高达60%以上,这就意味着它们在偿还债务时承受着更大的财务压力。

谈到应付账款这一概念,它不仅与企业的流动性相关,也在一定程度上反映了企业与上下游供应商之间的信任关系。2024年,数据显示,国内主流车企中,应付账款占营业收入比例最低的是比亚迪,达到了31%,而蔚来则高达52%。这样的数据揭示了一个营养丰富的产业链健康问题,是否能在激烈的市场竞争中保持良与供应商关系,显然是企业持续发展的关键因素之一。

以比亚迪为例,这家企业凭借其出色的资金管理和健康的负债结构,已经成为汽车行业中的黑马。比亚迪的负债率虽然也在70%上下,但相较于福特和丰田等老牌车企,其有息负债占比仅为5%,且应付账款周转天数为127天,拖欠账款的情况较少,这无疑加强了其在行业内的竞争力。不断增加的销量为其带来了规模效应,使得其在车型研发和生产上都有了更多的投入空间。在研发方面,比亚迪的投入常年高于行业平均水平,而这也使得其在新能源车市场上独占鳌头,前景看好。

中国车企还面临着国企与民企的竞争格局。在改革开放的大潮中,国企逐渐向市场化方向转型,长安汽车作为示范,已经展现出良发展势头。长安的负债率在59.7%左右,正是犹如众多国企那样,具备了良好的负债管理能力。此外,其品牌“深蓝”的崛起也成为了国企改革的一,这一变化,让我们看到国企的创新力正在逐渐增强,为行业注入了新鲜血液。

与此同时,面对未来,全球汽车市场的竞争格局正在不断演化。中国车企凭借技术创新和市场需求的理解,正在逐步占领市场份额。以比亚迪为例,其新能源汽车的销量在今后几年内预计将会持续增长。传统车企虽然在运营上仍然占据一定优势,但能否在未来的市场中保持竞争力则成为了一个值得关注的问题。

在整个汽车市场的震荡与转型中,债务压力、技术变革、市场需求三者交织在一起,构成了一个复杂的生态链。中国车企在高负债的压力下,依然能够实现快速发展,不禁让人思考:在市场化竞争如此激烈的环境中,适当的负债是否反而成了企业发展的助推器?企业怎样能够在高负债的阴影下,掌握自己的命脉,实现可持续发展?

透过这些庞杂的数据与信息,或许我们能找到一些共性:在经济形势不明朗、技术进步迅速的环境下,汽车行业也许并不是一个简单的游戏。负债的管理、市场的开拓、技术的创新,缺一不可。这些因素无不在影响着一家企业的生存与发展。

汽车产业的未来似乎将不再是单纯的车型竞争,而是对各个环节的综合考量,无论是研发投入、生产管理、财务健康还是市场反应,都将在变革中重新洗牌。只有那些能够在复杂环境中找准定位、善于运用负债这一工具、成功驾驭市场变化的车企,才能在这场充满挑战的竞争中脱颖而出,书写新的篇章。

在结束我们关于汽车产业的聚焦时,不妨反思以下问题:我们是否过于关注负债的绝对数值,而忽略了相对结构的分析?我们是否认识到创新与扩张的背后,藏着无数的挑战与机会?面对即将到来的电动化与智能化的浪潮,谁又将主宰未来的汽车舞台?

许多问题依然待解,但可以肯定的是,汽车产业的未来将更加值得期待。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。