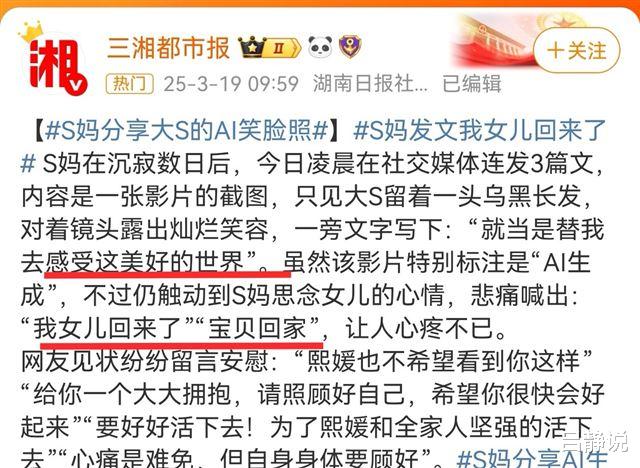

黄春梅被曝状态异常:连发三文,称女儿回来了,喊大S跟她回家

深夜的手机屏幕在黄春梅布满皱纹的脸上投下幽蓝光芒,她颤抖的手指第37次点击播放键。画面里的大S正对着镜头微笑,乌黑长发被虚拟的微风吹起——这是她用女儿生前照片生成的AI动态影像。这个本该温馨的场景,却在社交媒体上掀起巨大争议,有人称她为"疯癫母亲",有人担忧这是精神崩溃的前兆。但在这些表象之下,我们是否正在见证一场数字时代的哀悼革命?

黄春梅的"诡异"行为并非个案。2023年韩国首尔大学的研究显示,超过62%的丧亲者会在社交媒体上保持与逝者的虚拟互动,其中41%会使用AI技术生成逝者影像。在杭州,有位母亲每天给已故儿子的微信发送天气预报;在纽约,程序员开发出可以模拟亡妻对话的聊天机器人。这些行为折射出当代人处理哀伤的全新方式:通过数字技术搭建情感缓冲带。

科技公司早已嗅到商机。美国Forever Labs推出的"数字永生"服务,只需用户上传200小时音视频资料,就能生成具备97%相似度的虚拟人格。日本NHN公司开发的"回忆盒子"APP,月活跃用户已突破500万。当我们还在争论黄春梅是否精神失常时,一个价值280亿美元的"数字哀悼产业"正在悄然崛起。

但技术的双刃剑效应在此尤为明显。心理学教授李敏华团队2024年的追踪研究发现,长期使用AI交互的丧亲者中,有28%会出现"虚拟依赖症",表现为拒绝接受现实、产生认知偏差。黄春梅视频下那条"我女儿回来了"的留言,或许正是这种科技伦理困境的真实写照。

大S的AI影像在技术层面堪称完美。据台湾AI实验室披露,该动态影像采用第三代生成对抗网络技术,每帧画面都经过5000次迭代优化。但冰冷的算法无法理解,当母亲看到虚拟女儿微笑时,心脏监测仪显示她的心率会骤升至120次/分钟——这是台北荣总医院精神科在类似案例中记录的真实数据。

这种技术带来的情感重构正在颠覆传统伦理。英国剑桥大学2023年的调查报告指出,有19%的受访者认为数字生命应该享有部分人格权。在东京地方法院,有位丈夫要求继承亡妻的聊天机器人著作权,案件至今悬而未决。黄春梅的"宝贝回家"动态影像,是否构成对逝者肖像权的侵犯?这个法律真空地带的问题,正随着技术进步变得愈发尖锐。

更令人不安的是商业资本的介入。某直播平台推出的"虚拟偶像追思会"服务,单场收费高达20万元。深圳某科技公司开发的"记忆克隆"项目,可以将逝者社交账号转化为互动程序,年费3888元。当哀伤被明码标价,我们是否正在见证人类最原始情感的异化?

在首尔江南区某心理咨询中心,治疗师正在尝试用VR技术帮助丧子母亲完成"告别仪式"。戴上设备后,她们能在虚拟海滩与孩子对话,这个项目的临床有效率达到73%。或许黄春梅的AI影像,正是数字时代特有的疗伤方式。就像中世纪人们保存亲人头发制成纪念品,21世纪的我们选择用数据延续存在。

但真正的治愈需要虚实平衡。德国慕尼黑大学开发的"渐进式数字哀悼疗法",要求用户每周减少10%的虚拟互动时间,同时增加现实社交活动。其两年跟踪数据显示,采用该疗法的群体抑郁复发率降低42%。这提示我们,科技可以是止痛药,但不应成为麻醉剂。

值得关注的是代际差异。00后群体中,有55%认为数字生命应被纳入家族传承体系;而50岁以上群体持此观点的仅占12%。这种认知鸿沟在黄春梅事件中显露无疑:年轻人质疑她精神失常,年长者却理解那种"想要触碰又收回手"的矛盾。

结语:在比特与心跳之间当黄春梅第100次播放那个AI视频时,窗外的晨曦正穿透窗帘。她突然发现虚拟女儿的眼角多了颗算法生成的美人痣——这个现实中不存在的细节,让老人又哭又笑。这个荒诞而心酸的场景,完美映射着数字时代的哀悼困境:我们既渴望科技抚平创伤,又害怕它篡改记忆。

或许该重新定义"正常"的边界。在伦敦泰特现代美术馆,有个持续三年的行为艺术展:参与者可以与已故亲属的AI全息投影共进晚餐。策展人说:"这不是逃避现实,而是创造新的现实。"当我们judge黄春梅"发疯"时,是否也该反思:在元宇宙即将到来的前夜,人类处理悲伤的方式,是否正在经历划时代的进化?

放下手机前,不妨问问自己:如果技术能让你再见逝去的亲人,你会点开那个"生成影像"的按钮吗?这个问题的答案,或许就是数字时代的情感密码。在比特流与心跳声交织的世界里,我们都在学习如何好好告别。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。