55岁决定离婚:带着6800退休金,我要在南方过自己想要的生活

李敏的声音从客厅一角传来:“你真的决定了?

离婚?”她的手无意识地绞着围裙边缘,眼神坚毅,却又显得若有所思。

周建国坐在沙发另一端,眼睛避开她的目光,点了点头,屋子里一下子静了下来,只剩下挂钟滴答作响。

这一天,阳光透过窗帘洒进房间,将细小的尘埃照得闪闪发亮,如同凝固的时间。

55岁的周建国,从国营纺织厂退休,一个人走进了属于自己的新生活。

这一场决定并不是轻而易举地做出的。

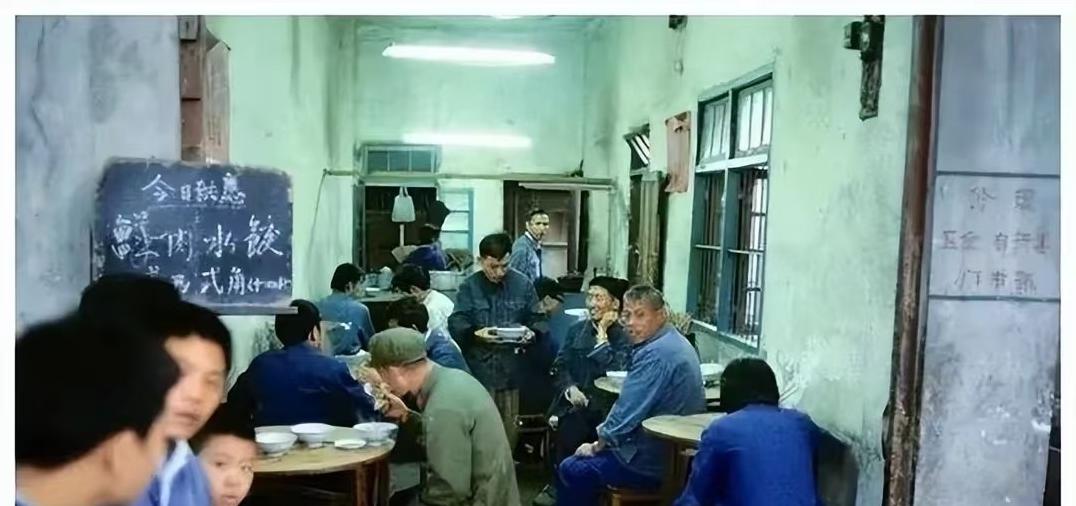

二十五岁入厂,三十年间,与织布机日日相伴,耳边仿佛还一直回响着机器的轰鸣。

如果说这“铁饭碗”曾是被周围人羡慕的资本,那么改革的到来则让整个老作坊摇摇欲坠。

厂里的改制提前结束了他的职业生涯,耳畔嗡嗡作响,如机器声渗入骨髓。

或许,这种习惯化的声音正是他想要打破的固化生活背景。

李敏在厨房忙碌,锅碗瓢盆的碰撞声和电视里习惯性打开的声音一起,填充了也许最后一次这种静默的家。

想到女儿周小钰忙碌的生活,与李敏失去互动的关系,周建国清晰地意识到,这个曾温暖多年的家,现在只是沦为一个不能再泛起涟漪的湖泊。

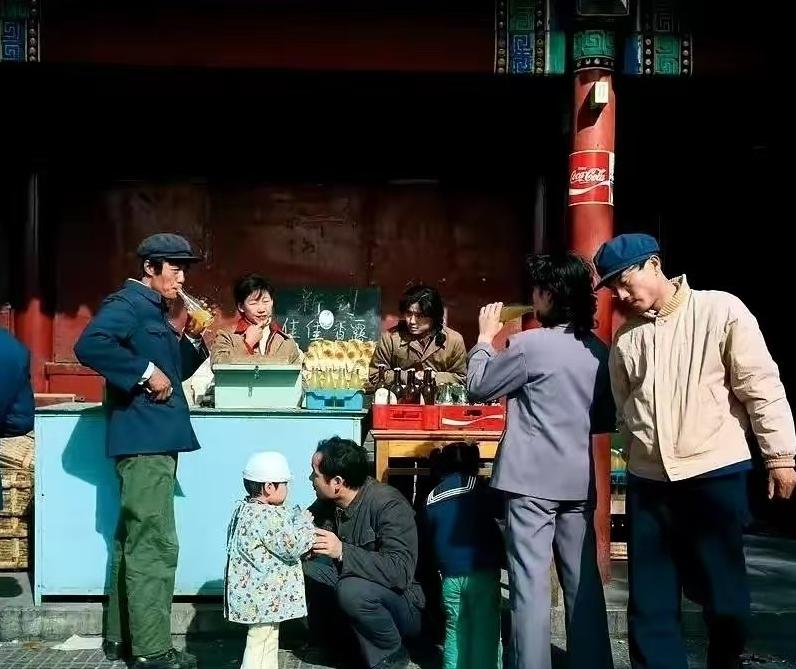

旧物件中的旧时光

那些老照片和信件就像是时间的遗迹,它们提醒着周建国,对于自己和李敏之间深埋的记忆本质。

这些泛黄的信件,是年轻时的他们在车间里写下的纸条,用来在工作间隙传递彼此的思念。

“敏子,今天你穿那件蓝格子衬衫真好看。”

建国,午饭时等我一下,食堂打肉丸子了。

“下班后咱们去看露天电影,听说是《红高粱》。”

这样简单的字句,承载了青春的遗憾和爱情的萌动。

两人曾在厂房顶看过日出,李敏穿着红格子裙子,周建国逗她笑。

他们过去的点滴,有着刚毅,有着甜蜜,却在不知不觉中被繁琐的生活磨得暗淡无光。

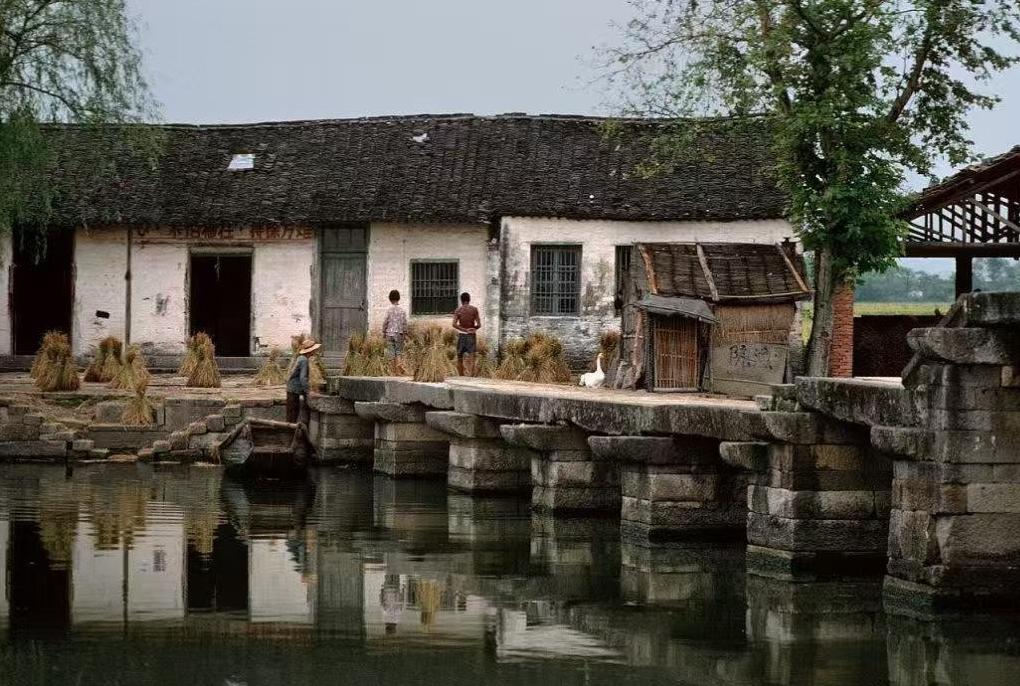

南方小城的安静生活周建国坐上南下的火车,来到了这个靠海的小城。

他租了间小屋,从窗户望出去可以看到一片蔚蓝的海。

房东张阿姨很快就习惯了他的存在,她一年前也选择了与老伴分开,一年见两次面,反而感情更好。

这种微妙的距离,让周建国开始思考,他与李敏是否只需要空间不同,而不仅是隔阂。

每天清晨,周建国都会沿着海边慢跑。

晚上,他静静地坐在阳台,任潮水拍打在远处的礁石上,享受安宁的心境。

生活简朴,倒也自在,他的生活圈子逐渐扩大,认识了秦老,一位摔倒时被他扶起的退休语文老师。

秦老热情地邀请他加入读书会,一群老朋友在一起,读书,聊天,感受不同的人生故事。

读书会是一个新开始,在这里,周建国遇到了不同的人,也认识到更多关于人生的哲思。

他们讨论老年生活的书籍,关于家庭责任与个人独立的对立关系热烈展开。

这让周建国忽然意识到,或许离开的背后,不单单是脱离婚姻枷锁,更是寻找自我的旅程。

陈阿姨的一个问题,让他深入了解自己的内心:“你离开的,究竟是妻子,还是你过去的自己?

写信成为了周建国重新审视自己和李敏的契机。

信中详述南方生活的小细节及年轻时的回忆,逐渐成为一种心理慰藉。

他开始明白,在时光中打转的不是他们彼此对抗的那一堵墙,而是无尽的时间累积。

当李敏在陈阿姨的安排下,与周建国在病床旁重汇时,未寄出的信成了他们交流的桥梁。

他们不再为过去纠结,而是理解彼此在不同时间段中的改变与成长。

病愈之后,周建国选择了回到北方,却保持与李敏的距离,各自保留空间,但以朋友身份交往。

这样的相处方式让两人都感到舒适,邻里闲言也不再是他们在乎的负担。

“咱们活给自己看,”周建国劝诫着李敏,或许那曾如黄金般的岁月就在这样的谈笑风生中被铭记。

在女儿一家,小钰依然不理解:“不是所有关系都非得有个名分。

周建国向她解释,关键是舒服。

回忆三十年前抱着她的画面,两人都露出会心的微笑。

夕阳下,两位饱经岁月的老人沿着熟悉的街道并肩走着。

虽年逾半百,他们仍能在家庭外形成一种更深的联结。

生活不必仅有一种形式,关心彼此是一种温暖的存在。

人生的秋天,微光乍现。

生活如此短暂,爱与温暖也许更值得珍惜。

周建国和李敏在岁月里找到了自己的节奏,不亦说那也是一种美好。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。