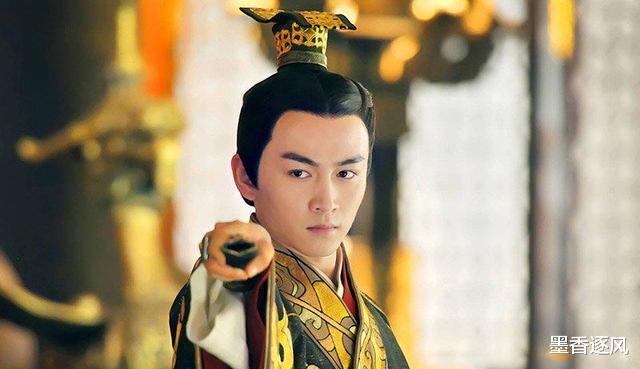

在公元前74年,年仅18岁的刘病已成功登基,坐上皇位,他便是历史上的汉宣帝。这位年轻帝王自此开启在朝堂的统治生涯,于历史舞台上留下独特印记。

他历经巫蛊之祸劫后余生。其祖父刘据,本为大汉太子,却在这场灾祸中丧生,还被冠上“罪人”之名,而他幸运存活,承载着家族特殊的命运轨迹。

早前,一直照顾他成长的张贺,打算把孙女许配给他,却遭到将军张安世告诫:这人乃是罪人的后代,你别跟他有太紧密的关联!

汉宣帝登基时,并非以刘据孙子的身份,而是以汉昭帝后人的名分坐上皇位。这种身份界定,在汉朝皇位传承脉络里,有着特定的意义与影响。

汉宣帝登上皇位后,刘据该怎么定性,成了他心里的一块大石头。如何给刘据恰当定位,始终萦绕在汉宣帝心间,这一问题犹如难题般困扰着他。

最后,他给刘据追谥为“戾太子”。在谥法的讲究中,“戾”代表着不反思从前过错、明知有错却不愿改正,从谥法角度看,这完全算得上是个恶谥。

不少帝王即位后,常常会将自己的祖先追尊为皇帝。如此举动,既彰显对先辈的敬重,也在一定程度上巩固自身统治根基,借先辈威望为皇权增添光彩。

汉宣帝没追尊刘据为皇帝,反而给刘据一个恶谥,这是为啥?要知道追尊先人为帝常见,给恶谥却不多见,这里面究竟藏着怎样的缘由?

【01、汉宣帝是如何追尊父祖的】

汉宣帝追封自家先辈,并非一帆风顺、一下子就能完成。实际上,在这个过程里,遭遇了各式各样的阻碍,历经诸多曲折,绝非简单易成之事。

他刚坐上皇位,便颁下诏书,命商议刘据谥号之事。诏书提到,昔日皇太子于湖县离世,至今尚无谥号,也无按时祭祀。要求众人商议谥号,并为其设置园邑。

然而,有关官员的回应,让汉宣帝大失所望。他们称,依《礼》,“成为他人后嗣,就当作人家的儿子”,因而要降低对亲生父母的祭祀规格,这是尊崇祖先的道理。陛下既为孝昭帝后嗣,担祖宗祭祀重任,制礼不应越界。

这么说吧,汉宣帝过继给了汉昭帝,从礼法角度讲,他算汉昭帝这一支,而非卫太子刘据后人。所以,他要祭祀的并非刘据和刘进父子,而是汉昭帝。

无论汉宣帝在礼法层面究竟算是谁之子,毋庸置疑,他与刘据、刘进存在血缘联系。此点确凿无疑,不因礼法界定不同而改变,这种血脉关联实实在在、无可辩驳。

皇帝的先辈竟连个名号都没有,这着实说不过去。名号于先辈而言,乃是一种彰显与铭记,没有的话,从各方面瞧着,都显得有些不像话,着实不太美观。

最后,汉宣帝追谥曾祖母卫子夫为“思后”。需注意,这“思后”并非“思皇后”。在汉朝谥号体系中,“后”与“皇后”,含义差异极大。

汉宣帝祖父刘据获追谥“戾太子”。“戾”意即不反思过往过错、明知有错却不改正,这妥妥是个恶谥,反映出当时对刘据的一种评判。

汉宣帝他爸刘进,获谥号“悼”。“悼”意味着年纪轻轻就离世,有中途夭折之意,这是个处于中间性质的谥号,不褒不贬。

需要注意,谥号确定后,就得规划园邑,即守护陵园的县邑。刘进园邑有300户人家,相比之下,刘据的园邑仅有200户人家。

这么来看,身为太子的刘据,他园邑的规模竟然比不上自己的儿子,就连祭拜规格也比儿子的低,这在当时的情形下,确实有些出乎意料。

大概原因在于,刘进才是汉宣帝的直接血亲,而刘据和汉宣帝之间毕竟隔了一辈儿。从血缘关系的紧密程度来说,刘进在这方面明显更具直接性。

然而,这只是平常诸侯王所遵循的标准,对于天子血亲而言,这样的规格可无法展现出与之匹配的特殊待遇。

汉宣帝刚登基没多长时间,就给刘据和刘进确定谥号。那时,朝廷的大权基本都在霍光手中攥着,汉宣帝虽已即位,却尚未完全掌控局面。

能猜到,他追尊父祖那阵儿,霍光从中作梗。像给刘据取不好的谥号,还有园邑规模只给到诸侯王等级,这些恐怕都是霍光在背后掌控,对他形成了限制。

霍光离世后,汉宣帝铲除霍氏,独揽大权。此时,他又与大臣们探讨起给自己父祖定尊号一事,力图妥善安排先辈尊号,以正皇室宗法秩序。

此次,官员上奏内容为:依据《礼》,“父亲是士,儿子为天子,祭祀时按天子规格”。悼园应称尊号为皇考,建立宗庙,就着园子设寝殿,按时供奉祭祀。

也就是说,即便父亲生前没坐上皇位,可要是儿子登基成了皇帝,那父亲死后,同样能获得如同皇帝一般规格的祭祀待遇。

这跟8年前的情形大不一样。当时有关部门告知汉宣帝,说他是汉昭帝的后裔,别太执着于自己的亲生父亲。如今状况与之相比,反差极为明显。

透过这些,能瞧出近8年权力格局的变化。这期间,权力的转移与变动,就如同藏在细微之处的线索,等待着被发觉。

此次,汉宣帝追尊父亲刘进为“皇考” 。他以这样的方式,赋予了父亲特定尊号,在皇家礼仪和传承脉络中,为父亲确立了独特地位,让刘进有了符合皇家身份的尊崇名号。

“考”指已逝的父亲。汉宣帝此举措,无疑是昭告天下,刘进才是他真正的父亲。如此一来,他能堂堂正正称呼自己的亲生父亲,不必再遮遮掩掩,大大方方认祖归宗。

刘进园邑的规模大幅提升,原本仅300户,如今达到1600户。虽说比不上正儿八经皇帝的规格,可比起普通诸侯王那200 - 300户,数量上实实在在增加了好几倍呢。

与之形成鲜明反差的是,汉宣帝对待祖父刘据的态度,显得颇为疏离。他没有展现出应有的亲近,反而流露出一种较为冷淡的姿态。

他对刘据园邑的户数做了调整,从原本的二百户提高到三百户,并未改变其诸侯王的规格,只是在原有基础上小幅度增加了园邑数量。

他并未替刘据把“戾”这个带有贬义的谥号给更改掉。“戾”这一恶谥,就这么保留了下来,他没有采取行动去改变刘据身后这一带有负面评价的名号。

自那以后,“戾太子”这个名号,就一直紧紧跟随着刘据,历经岁月流转,在悠悠时光中始终与他相伴,流传千秋万代。

【02、汉宣帝为什么不追尊刘据为皇帝】

不少人或许认为,刘据昔日身为太子,其孙后来还登基称帝。如此看来,他被追尊为皇帝,难道不算是顺理成章的事儿吗?

要知道,不少皇帝在追尊自家祖先为皇帝时,那些被追尊的祖先,甚至连太子的身份都未曾有过。

汉宣帝为啥不追封刘据为帝?而且刘据园邑的规模,竟比没当过太子的刘进还小很多。这背后的缘由,着实让人好奇。

首先,汉宣帝生父为刘进。从后世视角看,刘据身为汉武帝太子,还是巫蛊之祸关键人物,声名远扬。而他儿子刘进,在史书中记载寥寥,知名度与刘据相比,差了一大截。

从汉宣帝视角看,刘进才是亲爹,刘据则是爷爷辈,他俩差了一代。对汉宣帝而言,血缘亲疏关系上,父亲刘进的联系更直接,刘据与他已隔代。

从情感层面来讲,他跟刘进关系更为亲密。所以在对待上,给予刘进的优待远超刘据,这在他看来是顺理成章的事儿,从情感的偏向就决定了这种差别对待。

而且啊,在汉宣帝之前那些帝王,都没有追尊自家爷爷的例子。要知道,以往各代皇帝在这方面,从未有过这样的举动。

秦嬴政扫灭六国,完成大一统后,给自己冠以“皇帝”之称,还将已逝的父亲秦庄襄王追封为“太上皇” ,开此历史先河。

然而,他既没追尊爷爷秦孝文王,也没追尊对秦统一六国居功至伟的秦昭襄王。要知道,秦昭襄王的作为为秦国统一大业打下根基,可他却没给这两位先辈这样的尊号。

从功绩、在位时长及存在感等方面看,秦昭襄王都远超秦庄襄王。但秦庄襄王作为秦始皇生父,与秦始皇关系最为紧密,正因这层亲近血缘,最终获追尊。

汉朝初建,刘邦称帝后,将父亲刘太公尊为太上皇,却并未对爷爷进行追尊。在那个刚开启新王朝的时期,刘邦于尊亲一事上,做出了这样的安排。

从汉宣帝角度看,他给予父亲刘进的待遇远超刘据,这没什么奇怪的。汉宣帝出于自身立场和情感,如此厚待刘进,是当时情境下很自然的安排。

连他父亲刘进都没被追尊为皇帝,就更不用说他爷爷刘据了,在这追尊皇帝一事上,刘据的境遇与刘进类似,均未获此尊荣。

其次,汉宣帝需捍卫汉武帝的威望。他登上皇位时,身份处境颇为特殊。在当时的政治环境下,维护先帝权威是稳定朝局的关键,而他这一身份也给履行这一职责带来别样挑战。

他祖父是刘据,可这身份对他来说,非但没好处,反倒拖后腿。为啥呢?当时在汉朝官方眼中,刘据被定性为罪人,这身份就像个沉重的包袱,压在他身上。

巫蛊之祸致使刘据自杀后,汉武帝满心懊悔。他特意修建归来望思台与思子宫,以此深切传达自己对刘据的哀伤之情,这些建筑承载着他难以言说的悲痛思念。

然而,他始终没为刘据恢复名誉,连个谥号都没给。即便刘据的遭遇令人唏嘘,他却一直未采取行动,在这方面,始终保持着一种无动于衷的态度。

汉朝时,皇帝成年皇子离世若无谥号,仅有一种缘由,即此皇子沦为罪人,已被除去皇室身份,不再享有相关名分。

就连实实在在打算谋反的初代淮南王刘长,他离世后,也获谥号为厉王。即便其有造反之举,在身后的谥号评定上,也遵循了相应规则。

话说在汉昭帝五年的时候,皇宫门前出现个身着黄色衣服的男子,大大咧咧地宣称自己正是那卫太子刘据。

京兆尹隽不疑直接将这人关进监狱,表明态度:若这人并非真的刘据,冒充前太子,那就是有罪;要是他真是刘据,刘据本身就是有罪之人,同样得进监狱。

汉宣帝流落民间那会,一直照料他的张贺,琢磨着把自家孙女许配给他。可他弟弟右将军张安世却提醒:这小子乃是罪人后代,别跟他走太近,免得惹麻烦。

种种迹象表明,那时刘据所处的身份与定位着实棘手。从各方面来看,他的处境微妙,这种状况使得他的身份和定位,在当时显得特别尴尬,难以找到合适的处理方式。

汉宣帝能坐上皇位,原因在于霍光挑选继位者时犯难。合适人选稀缺,不是年纪大了霍光怕其不让自己继续掌权,就是与霍光有过节,像刘贺还刚上位就妄图夺权,最终霍光选了汉宣帝。

其二,汉宣帝自幼长于民间,毫无根基可言,身份处境也颇为尴尬,这使得他在某些势力眼中,更易于掌控,这种独特的成长背景与身份状况,成了其被利用的因素。

汉宣帝登基后,碰上桩棘手事。他这皇位坐得,从身份上瞧,咋看都不那么“正统”,这可成了他心里头一个老大难的问题。

汉宣帝通过给刘据、刘进商议确立谥号,来展现自身的正统地位。这是他用以凸显正统性诸多手段里的一种,借此举巩固自身统治在传承上的合理性。

一旦获得谥号,即便这谥号并非上乘,也意味着得到皇家认可。这表明他们不再是身份低微的罪人,已然拥有了被皇家接纳的名分。

汉宣帝为凸显自身正统地位,还采取了给汉武帝立庙这一举措。经此,汉武帝便有了 “世宗” 这个庙号,这也成为汉宣帝巩固自身正统性的重要手段。

在那时的观念里,唯有正统的接班人,才有资格给祖先修建庙宇。非正统之人,即便有心,也不符合当时对于立庙资格的认知,只有正统传承者才握有此等权力。

汉宣帝借为汉武帝立庙这一举动,向世人表明:尽管他与汉武帝钦点的汉昭帝并无血缘联系,且曾是罪人之裔,然而他才是汉武帝正统的传承者。

这种形势下,汉宣帝要是追封刘据当皇帝,无疑是在公然给汉武帝难堪。如此举动,等于直接让汉武帝面上无光,在当时的政治环境中,这是极为敏感且影响重大的行为。

实际上,汉武帝始终未恢复刘据太子身份,也没向天下宣告,在那场巫蛊之祸中,刘据实则全然无辜,他自始至终都没得到应有的正名。

汉宣帝为刘据定谥号时,挑了“戾”字,这一选择极为精妙。既让刘据有了名分,给其一定地位,同时又没直接表明当年汉武帝做法有误,平衡了各方关系。

要知道,在谥法中,“戾”这个字代表着对之前犯下的过错毫无悔意,即便知晓错误,也坚决不改。

儿子起兵对抗父亲,这同样是犯错。但这错没严重到会被剥夺皇家身份,连谥号都没得。虽说是错,却不至于让其失去皇室地位和死后的谥号。

因此,汉宣帝出于维护汉武帝权威的考量,并不会追封刘据为帝,没有完全否定汉武帝对刘据的处理举措,在尊崇先帝与追思祖父间做了平衡。

还有一点得注意,那个时候压根儿就没有追封先祖当皇帝的先例。就说汉宣帝那时候吧,从来没人干过追封先祖为皇帝这种事儿,根本找不到这样的例子。

秦始皇一统六国后,给自己冠以皇帝称号,还追尊已逝的父亲为太上皇。到了刘邦建立汉朝,情况不同,他将在世的父亲尊为太上皇,这一做法与秦始皇有所差异。

不过,“皇”跟“皇帝”并非一个概念。秦始皇觉得自己品德超越三皇,功劳胜过五帝,便将“皇”与“帝”合二为一,如此才有了“皇帝”这一称呼。

汉哀帝作为汉宣帝曾孙即位后,追尊未做过皇帝的生父为“定陶恭皇” 。虽说称“皇”,但受封国局限,只是定陶之皇,非大汉皇帝,由此便清晰展现出“皇”与“皇帝”间的差异。

此前从未有过这样的事,从这个角度看,汉宣帝没能成为开先河之人,也就不难理解了。毕竟没有前人的范例,要走出全新一步并非易事。

【03、写在最后】

皇帝追尊先祖,可不单是名分与情感层面的事。背后常藏着权力角逐,如何去追尊,里头大有乾坤,绝不是简单的两项考量,权力博弈的因素也至关重要。

汉宣帝追尊爷爷刘据为戾太子,追封父亲刘进为皇考,这一系列举动,在一定程度上已然契合他内心所想,满足了自身需求,达成其在家族尊号方面的意愿。

要是再往前多走一步,对他而言,极有可能会惹来麻烦。原本平稳的状况,可能就因这额外的一步而陷入困扰,实在得不偿失。

由此可见,他做出的抉择,冷静到令人咋舌。那种沉稳淡定的态势,仿佛完全不受情绪左右,这份冷静程度,着实超乎常人想象。

你对此有怎样的看法?

评论列表