惊爆!一位被视作一代大儒之人,竟做出纳尼为妾这般有违道德之事,实在是为老不检点,全然没了该有的风范与操守呀,真令人咋舌!

要是你能穿越到宋宁宗庆元二年(1196)呀,这大概率会是当年极为轰动且震撼的花边消息呢。而这消息的主人公,正是那时宣称有三千弟子的南宋理学大家朱熹哦。

一位备受尊崇的大儒竟这般表里不一,这情形可不光让现代人听闻后惊得目瞪口呆,就连当时知晓这消息的人,那也是炸开了锅呀,满是惊愕与哗然呢。

朱熹既是授业恩师,又因病离朝返乡,宋宁宗于心不忍,暂罢其各职待日后安置。但新任宰相韩侂胄觉得宋宁宗太开恩,毕竟朱熹理学思想融入科举,著作成,不清理其影响,官场歪风难遏制。

就这样,朝廷把理学界定成了“伪学”,不许天下百姓去探讨、研习以及传播它。恰好在朱熹出状况这年是科举之时,朝廷为防有人卷面替他鸣冤,直接“一刀切”,禁朱熹门生科举,也禁考生研读经典及解释义理。

没过多久,朝廷又一次下达命令,制定了“伪学”逆党名单,朱熹领衔的五十九名官员都被列入其中,这件事在历史上被称作“庆元党禁”。

“庆元党禁”闹起来后的三四年间,把一辈子都投到研究儒家经典义理上的朱熹,就这么带着满心郁悒离世了,只余世人对他有着无尽的追思,还有那丝丝猜疑呢。

【01】

那么,朱熹纳尼为妾这一传闻究竟是真是假呢?

这事儿啊,得从最开始讲起才行呢。当初是怎样一个情况,那都得一点点捋清楚呀,就从开头那儿慢慢说起吧。

庆元二年十二月时,监察御史沈继祖猛地向宋宁宗呈交了一道劄子,上面列着朱熹的六大罪状。这劄子原是前任胡紘所留,因工作变动,他便让沈继祖来完成此次弹劾之事。

沈继祖讲,经多番调查。他发觉朱熹不像表面那般大义。朱熹常让大家做君子,自己却不然。赵汝愚被贬死,朱熹带百余人哭丧。孝宗驾崩选陵时,朱熹倚仗身份强要朝廷依他提议,坏了法度,损了国运。

朝堂之外,向来宣扬“廉以修身,俭以养德”的朱熹愈发得意了。在其常年讲学的浙东建阳县,他嫌县学简陋,撺掇时任知县的徒弟储用利用职权让县学与护国寺对迁,还指使门徒弄损孔子圣像。

在宋代众人普遍拿道德来讲事儿的那种政治氛围之下,这道劄子里同样有着不少关乎朱熹个人品德方面的例子存在呢。

据说朱熹在任浙东提举期间,奉母居于建宁(今福建建瓯)。此地白米闻名,可他竟用过期陈米养母,老人常挨饿,还得求邻居给饭。更过分的是,朱熹有“纳尼为妾”及“冢妇不夫而自孕”等劣迹。

朱熹被指“纳尼为妾”,宋代禁僧尼道士婚娶,他若如此便是知法犯法。还有“冢妇不夫而自孕”一说,常被误认朱熹与寡媳有染,实则劄子原句没主语,应是沈继祖故意引人遐想。

总体来讲,沈继祖持有这样的看法,他觉得朱熹所犯的罪孽极为深重,要是不将其处死的话,根本没办法让天下得以安宁。

朱熹的支持者觉得沈继祖指控是诬陷,认为朱熹出面澄清或许有转机。可黑料一出,朱熹竟给皇帝上两道谢表,既感念皇恩,又似“默认”指控,还称朝廷核查定论,有罪便认,罢官放逐也无怨。

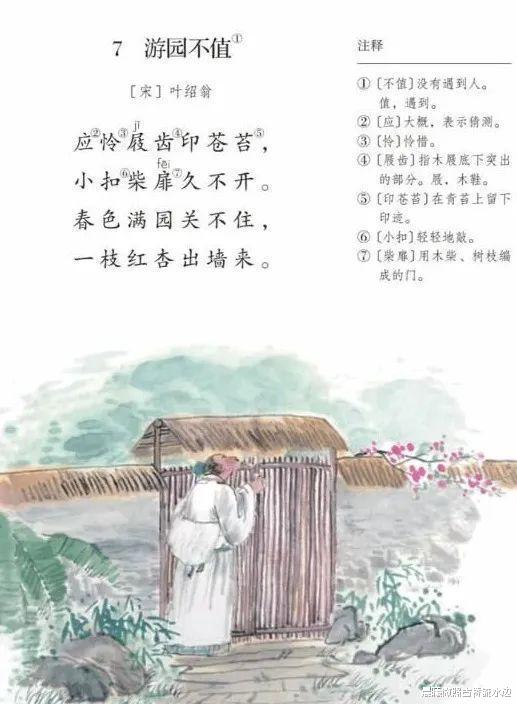

旧时臣下会给君主上谢表这定式奏章。宋宁宗给朱熹下圣旨,按规朱熹得谢恩。哪料朱熹一句牢骚话,被叶绍翁写进《四朝闻见录》,因该书记录详实,后世官修实录用其补充,朱熹负面形象就此流传开。

【02】

《宋史》有载,朱熹曾给赵汝愚之子赵崇宪说媒,女方是已故刘珙之女。沈继祖觉得,朱熹保媒是报赵汝愚提携之恩。因刘珙有钱,刘朱是世交,刘珙之父还照顾过朱熹,便说朱此举为侵吞刘珙家财牟利。

按照沈继祖的想法来看,朱熹给自家异姓小侄女招女婿,那纯粹是为了一己之私呀,这可不就正应了“私故人之财”的说法嘛。

但实际上,这压根就不是真实的情况呀,完全与事实不符呢,这种说法纯粹是错误的,根本站不住脚呀。

刘珙有二子二女,小女儿嫁入赵汝愚家。此前,他的两个儿子与大女儿都已各自成家。在宋朝制度下,即便刘珙离世,待嫁小女儿也可依律从兄弟处获父亲部分遗产,或按遗嘱分割家产作嫁妆,男女婚嫁皆可有自家产。

很明显,要是细细琢磨的话,沈继祖重点控告朱熹跟赵崇宪私自侵吞其岳父刘珙的巨额家财这事,根本就站不住脚,是很难成立的。

再来瞧瞧沈继祖给朱熹强行安上的另一顶大罪名——“剽窃张载、程颐的剩余言论,还掺杂吃菜事魔那种妖术,以此来蛊惑晚辈学子。”

宋朝把民间邪教贬称为“吃菜事魔”。沈继祖指控朱熹剽窃学说,想从理学主张角度驳斥朱的观点,坐实其传播邪教等罪。但朱平日节俭,且程、朱主张“以理制欲”,和邪教毫无关系。

朱熹一生推崇的“格物致知论”,最初是为当朝天子宋孝宗服务的。皇权日益强化,不少士大夫明白王朝决策靠皇帝,其有最高决策权。所以要天下长治久安,关键得教育皇帝,这是朱熹主张“格物致知”求“正心”“诚意”的主因。

显然,沈继祖针对朱熹“吃菜事魔”所提出的指控完全就是毫无根据、凭空捏造的,纯粹是在捕风捉影罢了。

【03】

回看过朱熹被指控的经过,便能发觉这整个事儿和胡紘、赵汝愚两人有着极为紧密的关联呀。

先来讲讲胡紘。要是这人没提前给沈继祖备好相关材料,朱熹被抹黑一事也不会波及范围这么大呀。难道说胡紘和朱熹之间存在仇怨不成?

确实如此呀。

胡紘于宋孝宗隆兴元年(1163)中进士,获朝廷大臣京镗举荐后,长期在进奏院工作。北宋苏舜钦曾在此任职,还因事被弹劾引发“进奏院案”。南宋进奏院承北宋,职能类似,官员多靠收发邸报、卖书画找存在感。

胡紘跟苏舜钦一样,同为进奏院的负责人。苏舜钦是宰相苏易简之孙,吃喝不愁,公款消费时还自掏腰包抵酒钱。但胡紘家贫没钱买书,办不起饭局,就利用自身影响,靠视察地方学堂骗吃骗喝。

说来也巧,恰在胡紘考察各地教育之时,奉母居于建宁的朱熹在建宁开了个小学堂,还广而告之,邀各地学子来论“理”,且食宿免费。朱熹曾任的浙东提举,管江南多地赋税,是“肥差”,所以胡紘觉得其学堂伙食肯定不错。

就这样,胡紘这个对美食满是热忱的人,跑到朱熹的学堂去了,心里盘算着要占一占这位身为高官的朱熹的便宜呢。

令人意外的是,朱熹向来待人不分高低贵贱,一视同仁。当胡紘匆忙赶到学堂时,朱熹正和学生们就着糙米饭探讨学问呢。瞧胡紘远道赶来,朱熹并未在意,只是招呼他一同吃午饭,压根没考虑其天子近臣的身份。

胡紘本就是抱着薅羊毛的心思前往的,可朱熹并未给他特殊对待,这使得他自尊心遭受重创,等回去后,便对朱熹满心都是怨怼之意啦。

然而,要是认为胡紘仅仅因为一顿饭就去诋毁朱熹的人格,他看上去又不太像是会干出这种“不上档次”事儿的龌龊之人。那么,问题到底出在什么地方呢?

【04】

朱熹这辈子历经三起三落,最后当上了帝师,推动宋朝理学走向高潮,而这少不了一位朝廷要员的帮扶,此人便是南宋宰相赵汝愚,还是“庆元党禁”案里的关键角色呢。

赵汝愚乃宋太宗之子汉王赵元佐的七世后裔,妥妥的赵宋宗室一员。但因汉唐时宗室有拥地自立、兵变等情况,宋朝不给宗室列土封疆,所以到赵汝愚这儿,他家背景和普通百姓没啥差别了。

赵汝愚乃江西人士,江西和福建相邻。宋朝迁都后,为管好南方百姓,鼓励赣、闽两地官员异地任职。赵汝愚出任福州知州兼福建安抚使时,与福建出生且在当地文化圈闻名的朱熹结识。

赵汝愚在福建任职时,福州旱涝灾害不断。《八闽通志》提到,福州西边曾有湖可灌田,后被占塞,致旱涝受灾。赵汝愚心疼百姓,向朝廷请疏浚,还拿出府库公帑。朱熹知晓后很崇敬他,写了《次赵汝愚开西湖》两组诗,其一云:

百年开拓功绩奇,新见一出骇鹤翁。往昔岁月留伟绩,这般创举令人崇,纵是老者发如霜,亦为其能心感忡。

同迎国老乘安车共喜,且看邮童传那佳句奔忙。如此情景,实是令人心生欢喜,也足见其中韵味与情致,透着别样的意趣呢。

闲暇之时,不妨静看那潮水涌来的景象呀,这般情境下,又怎会去忧愁那酒盏空了无酒的事儿呢,且把这些当作乐事来享受吧。

遥瞻台星和卿月,璀璨光芒共耀向那广寒宫呀,仿佛一场盛大的光影聚会,让那清冷月宫也添了几分绚烂,此景真叫人心生赞叹呢。

另外,朱熹为感激赵汝愚给八闽百姓带来的福祉,特意写了封信予他。在赞扬其举动之际,还针对治理福建、扩充闽地人口、发展当地经济给出了建设性看法。可见,赵汝愚在福建的政绩,朱熹助力颇多。

之后,在朱熹着手筹办紫阳书院之际,赵汝愚特意派人送去了自身的一部分俸禄,还有贵重药材之类,以此来给予资助。也正因如此,理学得以昌盛了一阵子,还形成一股风尚,对后世产生了影响。

赵汝愚在地方政绩突出,身为赵宋皇家之人,经福州、成都等地任职后回朝廷担要职。那时,南宋皇位传至宋光宗赵惇。他即位时已四十多岁,此前当储君受压,且皇后李凤娘善妒,不久便有精神失常状况。

南宋时,那神志不清的国君还硬要治国,犹如悬在群臣头上的险剑。绍熙五年六月,借宋孝宗发丧之机,赵汝愚联合多人,以光宗批示八字为由,拥立嘉王赵扩为帝,即“绍熙内禅”之事。

宋宁宗赵扩登基后,因赵汝愚有从龙之功,让其任右丞相,和早于光宗朝就当左丞相的留正一同辅政。赵汝愚高升,其知己朱熹也迎来仕途高峰,经他推荐,朱熹出任“帝师”焕章阁待制兼侍讲,为宋宁宗讲学。

朱熹入朝这件事,可不是头一回发生啦。此前他就有过入朝的经历呢,此次并非是其初次踏入朝堂呀。

在宋高宗绍兴年间的时候,朱熹凭借进士的身份,担任过一届泉州同安主簿,还兼管县学呢。当时对仕途满是憧憬的他,从上任第一天开始,就在办公室挂起“视民如伤”的牌匾,提醒自己做官得为国为民呀。

那时,南宋刚签了屈辱的“绍兴和议”,高宗纵容秦桧等“主和派”搞文字狱、改实录、兴不良官场风。朱熹呢,在文字狱频起时,借“职兼县学”办教育,收学子,还提出四大教育口号,秉持理学教育思想。

朱熹这番尝试算成功啦。像许升、王力行等一众日后追理学、尊朱熹的朱子门人,就是那时被发掘出来的。但因当时形势所迫,朱熹最终只能卷铺盖走人,首次任官经历也就此告终。

此次,朱熹得到宋宁宗的钦点,成为了帝师,如此一来,他便迎来了全新的发展机遇呀,这无疑是其人生中的一个重要转折呢。

圣旨下达之时,宋宁宗就做出一副在意“圣学”的模样。他怕朱熹讲学太深奥,提前让讲官列出两套书单,定了十本经筵讲书,还制定讲学时间表,要求讲筵官两日进宫一回,“早殿上讲,晚讲堂讲”。要晓得,就算宋孝宗被认作南宋“中兴之帝”,在这上头下的功夫都没宋宁宗多。

在朱熹心里,已然笃定地觉得,宋宁宗必定会成为自己开启讲学之路后,最为出色的那一位学生呀,他对此深信不疑呢。

【05】

然而,朱熹刚踏入新角色不久便迅速察觉到,自己居然上当受骗了。

作为帝师,既要给新君授课,还得给出恰当政务咨询建议。在决定去临安辅佐宋宁宗前,他做许多准备,先呈五道书札给宋宁宗,盼其改掉宋光宗恶习,秉持理学教育理念“正心诚意”“读经穷理”。

在这件事上,向来以恭顺谨慎形象示人的宋宁宗,居然从未认真瞧过老师所上的奏章,仅仅是一个劲儿地搞着那种礼贤下士的表面功夫罢了。

朱熹刚到,宋宁宗便给他加官赐紫金鱼袋。瞧着宋宁宗跟传闻不太一样,朱熹并未灰心,毕竟学习非短时之功,皇帝受近习影响久了,思想哪能一下子就转变过来呀,这挺正常的。

朱熹为宋宁宗拟了更详尽学习规划,先教其“内省”。告知做人需“存养省察之功,无少间断”,不然易利令智昏。即便起初做不到,若能如古圣贤“以义制事,以礼制心”等,当个圣明君主也非难事。

朱熹所言甚是诚恳,可面对当朝皇帝这般直言不讳,还去揭其短处,这无疑已然触犯了政治方面的忌讳呀。

就如同所有歹毒的捧杀都颇具隐蔽性那般,宋宁宗当时并未对朱熹当场发火,反倒夸赞起他的正直忠诚。于是,朱熹错以为理学教育的复兴之光再度降临到自己身上了。

就在同一时刻,由赵汝愚所带领的朝廷,已然被一片政斗带来的阴云给严严实实地笼罩住了,局势显得颇为严峻呢。

在“绍熙内禅”由赵汝愚联合韩侂胄等人成功施行后,同盟间权力分配成了难题。韩侂胄盼在权力顶端占一席之地,去求见赵汝愚商量,结果赵汝愚很小气,拒绝且羞辱他,觉得其如低贱爪牙般邀功。

韩侂胄这下可被彻底惹火啦。人家本来就憋着一股气呢,这下可好,直接被刺激得怒火中烧,心里那股子火气“噌”地一下就冒起来了,彻底被激怒咯。

韩侂胄和赵宋皇室沾着好几代姻亲呢。其曾祖是北宋韩琦,祖父韩嘉彦是宋神宗驸马,父亲韩诚与宋高宗连襟,他曾侄孙女还是宋宁宗的韩皇后(韩皇后曾祖韩肖胄是韩侂胄堂兄)。就这关系,换谁登基,他都显贵。

不妙的是,当两大从龙有功之臣因分权闹得不可开交时,韩侂胄正担任枢密都承旨,能传诏书且有“内批”权,可代皇帝下令,避开封驳流程。而赵汝愚处理权力分配时,对赵彦逾态度也不佳,最后想凭宰相职权把韩、赵二人贬出朝廷。

权力的争斗已然到了剑拔弩张的地步,仿佛一点火星就能瞬间将其点燃,局势紧张万分,各方势力暗中较劲,一场激烈的权斗马上就要拉开帷幕啦。

【06】

在庆元二年(1196年)的时候,韩侂胄决然地朝着赵汝愚发起了正式的挑战,就此拉开了二者之间争斗的大幕,形势变得紧张起来。

他先是指使刘德秀去诬告左丞相留正跟赵汝愚结党营私,接着凭借宋宁宗授权的“内批”,把京镗、胡紘等一批以“韩党”自居的官员给升迁了。最后还拿赵汝愚宗室身份做文章,说“同姓任相不利社稷”,想让宋宁宗猜疑赵汝愚有不轨之心。

果然不出所料,经韩侂胄一番运作,宋宁宗全然不顾是非黑白,直接把赵汝愚的相位给罢了,还将其贬谪到永州(现今湖南永州那地方)。

朱熹原本在后宫授课,日子倒也不错,可随着赵汝愚的失势,这一切戛然而止。在好友去往永州前夕,宋宁宗一道旨意,朱熹便被罢归,短短46天的帝师生涯就此画上句号。

然而,面对身为帝师的朱熹,宋宁宗依旧维持着那惯有的“伪善”做派。其在给朱熹的圣旨里写着:“朕怜卿年高,值此寒冬,恐难讲学,已授卿宫观之职,望知悉。”就这短短几句,于朱熹而言,似仍透着温情。

朱熹啥都没为自己辩解,也没替好友赵汝愚讲啥好话。他就从“帝师”这一立场出发,打算再给宋宁宗呈一道劝谏奏疏,告知其皇权可不能让旁人插手。

朱熹虽未明确点名道姓,可宋宁宗却把那道奏疏径直在朝堂公开了,存心挑起两派间的猜忌。看似有点“温情”的做法,实则暗藏无情狠招,宛如背后捅来冰冷的一刀。

韩侂胄瞅见朱熹奏章里“况中外传闻,无不疑惑,皆谓左右或窃其柄”这话时,一张大网已然铺开啦。朱熹及其倡导的理学,很快便要和赵汝愚一道,被埋入黄土之中咯。

身为“韩党”一员,胡紘哪会因往昔一顿饭就对朱熹狠下杀手呀,可出于当下政治需求,那就另当别论了。就这样,在胡纮、沈继祖等的报复性检举下,朱熹及其支持者成了“伪党”,其理学也被定为“伪学”,遭禁传抄学习。

在那样的政治环境下,朱熹纳尼为妾这类轰动天下的绯闻是被人蓄意编造出来的。朱熹的政敌明白,对道德主义者而言道德是苛责,对禁欲主义者来说欲望是反讽,其构陷就是要搞臭这位大儒。

一代备受尊崇的理学大家,最后竟沦为众人唾弃的“过街老鼠”,这般结局,朱熹心里定然是极难接受的呀。

庆元六年(1200年),距“党禁”案爆发仅过去四年,71岁的朱熹在建阳考亭书院离世。临终时他近乎双目失明,弥留中两眼昏黑,仍背着天下骂名,且已难分清这骂名源于外界还是自身将逝的缘故。

朱熹离世七载后,开禧三年(1207)十一月,韩侂胄上朝时遭暗杀,脑袋被割下还传首金国。而韩侂胄一死,朱熹得以重见天日,此后更成为非孔子亲传却能享祀孔庙之人,位列大成殿十二哲,与圣贤共受香火。

虽说历史早已证实朱熹乃正人君子,可那些对他的污名化之事依旧在传。兴许,于理学所讲的格物致知情境下,众人瞧见的不过是各自心里的“魔障”罢了。