1922年6月16日清晨,在广州博济医院内,一位德国医生审视着X光片,面露疑惑之色。此时,躺在病榻上的宋庆龄正竭力忍受腹部的不适,她轻轻扯住孙中山的衣角,低声催促:“无需顾虑我,快走为妙。”这次意外进行的医疗检查,悄然预示了她命运的转变。

29岁的宋庆龄遭遇了人生中极为危急的一刻。陈炯明叛军的炮火刚刚平息,总统府仍笼罩在硝烟之中,她在逃离时不慎在乱石路上跌倒。当时无人预料到,这次意外不仅使她失去了未出世的孩子,还在四十年后给历史留下了待解的谜团。博济医院的医疗记录显示,她曾患有急性阑尾炎,导致盆腔感染严重,但因革命局势紧张,未能及时接受治疗。

这一细节在动荡时期逐渐被人们遗忘。直到1981年5月29日,北京医院病理科的负责人张友在对宋庆龄进行遗体检查时,注意到其子宫并不存在。通过查阅长期封存的医疗记录,得知在1920年,宋庆龄在上海宏恩医院接受阑尾切除手术时,由于腹腔粘连情况严重,医生不得不切除她的子宫。这个因战乱而被忽略的医学事实,在她去世后终于得以揭示。

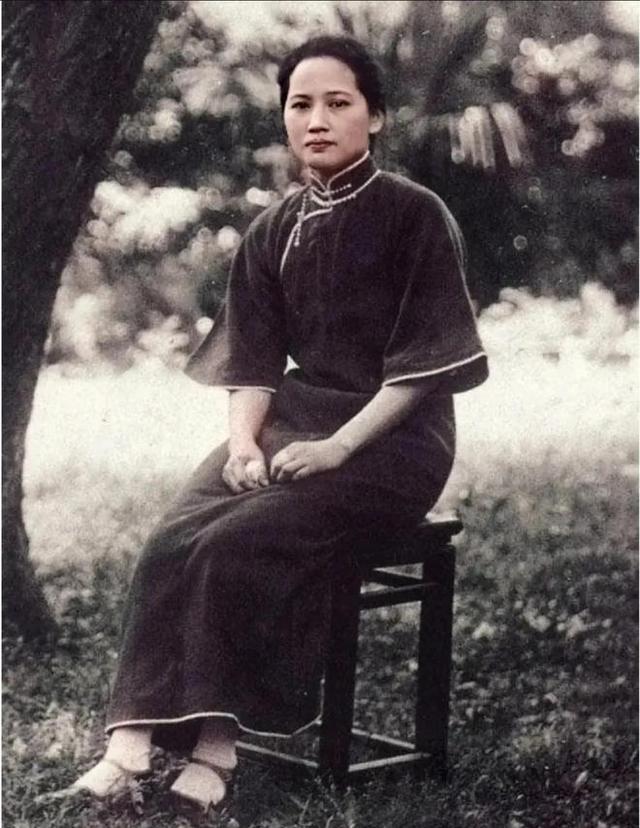

宋庆龄的生活道路,从上海的宋家宅邸延伸至东京赤坂的居所,始终与历史洪流并行不悖。1914年春,樱花盛开的时节,22岁的她站在孙中山的书房中,望着满桌的革命文献,忽然提出:“逸仙,能教我阅读《民权初步》吗?”那时的她或许未曾预料,这句简单的请求,会成为她从贵族小姐向革命者转变的起点,更未想到这一决定,将深刻影响她的人生轨迹,特别是生育方面的安排。

在东京共度的三年里,这对年龄相差27岁的革命夫妻一起度过了他们人生中最为充实的时期。宋庆龄的一位助手回忆道,她总是将丈夫的手表拨快十分钟,以便让孙中山能多休息一会儿,“因为他总是太过勤奋”。1922年,在广州遭遇危机时,这种关怀体现得尤为明显。面对叛军的步步紧逼,她坚决要求孙中山先撤离:“国家可以失去我,但不能失去你。”

流产后的第四天,宋庆龄躺在病榻上,收到了丈夫委托他人送来的鲜荔枝。篮底藏着一张小纸条,上面写着:“庆龄,我们的孩子应以国家为重。”这句话成为了她克服丧子悲伤的重要力量。值得注意的是,她将这份情感后来转移到了众多儿童身上。1938年香港保卫战期间,她亲自安排八百名孤儿安全穿越日军的封锁线。而在上海解放之前,她在霞飞路的居所收养的十二个孤儿,日后都成为了新中国建设的重要力量。

医学记录中隐藏着另一段不为人知的信息。1950年,在协和医院的体检过程中,妇科专家林巧稚注意到宋庆龄曾接受过子宫摘除手术。鉴于这位副主席没有提及此事,林医生在病历记录中慎重地标注为“生育能力丧失,具体原因需进一步了解”。直到三十年后,一位曾在上海宏恩医院工作的资深护士长才揭露了背后的细节:那次手术期间,手术室外有荷枪实弹的卫兵守卫,主刀医师是来自德国的犹太裔专家费舍尔,而手术同意书则由宋子文本人亲自签署。

宋庆龄对于生育问题,展现出了一位革命者的理智与坚定。1944年,在重庆的一次采访中,一位美国记者询问她没有子女是否感到遗憾。她望向窗外,防空洞里孩子们正在玩耍,平静地回答:“我有三亿子民。”这份宽广的胸怀,源于1931年她在莫斯科治疗期间的一个决定。当时,苏联专家提议尝试激素疗法,但她毅然拒绝,说:“药品应该留给前线的伤员使用。”

晚年时期,她居住在后海北沿46号,养女隋永清曾目睹她凝视着儿童福利会的合照沉思。一次在整理衣橱的过程中,隋永清发现她小心翼翼地保存着一件婴儿用的肚兜,上面歪歪扭扭地绣着一个“孙”字。经工作人员后续确认,这件肚兜是她于1922年流产前特意准备的。这一细节透露出几分辛酸——即便这位被誉为“国母”、曾风云一时的人物,内心深处也只是一个渴望家庭温暖的母亲。

1981年5月末,宋庆龄于病床上完成了致“尊敬的同仁们”的公开信函。在写下“愿将我的骨灰撒于孙中山先生陵墓前”的字句后,她忽然转向秘书,轻声询问:“假设孩子还在,现在应该快59岁了吧?”此言及相关的医疗记录,后来均被谨慎地保存在中央档案馆的一个牛皮纸文件袋中。

评论列表