明明毛主席先到井冈,朱德后到圣山,为什么朱德成为了红军之父?

【前言:】

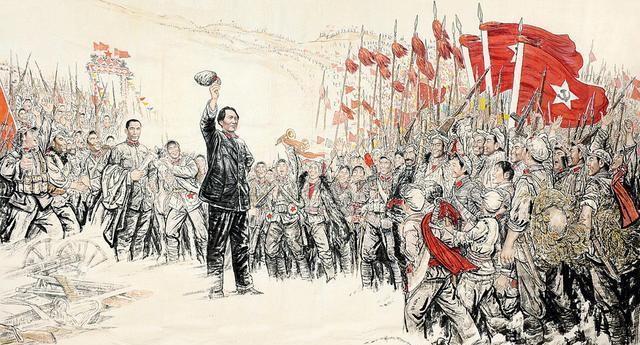

毛泽东在井冈山打下了根据地的基础,后来朱德也来了这里。1928年的某一天,在井冈山的一棵大树底下,他们俩兴奋地抱在了一起,这就是著名的朱毛会师。从那以后,他们俩携手合作,这一合作就是48年的漫长时光。

那时候,毛泽东也讲过这样的话:“说起朱毛,那就是朱得靠毛,毛也得靠朱。”他俩的名字搁一块儿,就成了咱们中国革命的代名词。

既然毛主席是先到的,那为啥朱德会被叫做“红军之父”呢?这事儿得说清楚,虽然毛主席来得早,但朱德在红军里的贡献那可是有目共睹的。他带着队伍,历经艰辛,壮大了红军的力量,立下了赫赫战功。所以说,人们称他为“红军之父”,并不是没有道理的。这不是说毛主席的功劳小,两人在革命道路上都是举足轻重的角色。只是朱德在红军的初创和发展阶段,起到了至关重要的作用,因此才有了这样的称号。

【革命火种的保留】

1928年南昌起义那会儿,朱德其实没咋挑大梁,大伙儿就是看他是个资深的老前辈,对他挺敬重,但没给他安排啥关键活儿。

在这起义的队伍里,朱德手头也没啥正规部队,他主要是忙着搞政治、思想和宣传上的事儿。他后来回忆说:“咱们往南走的时候,我就琢磨着能不能拉点滇军兄弟入伙,或者至少让他们别拦着咱们。所以,我就一直冲在最前头,带着队伍身兼数职,既是政治宣传队,也是打前站的先锋队。”

之后,那支队伍在三河坝分成了两队。朱德带着一些人守在原地,挡住敌人的去路,而周恩来、贺龙他们则带着另一部分人,往潮汕方向进发。

朱德就这样带着四千多号人留在了那儿,等他们从三河坝撤走的时候,队伍伤亡惨重,就只剩下两千多人了。在继续往潮汕走的路上,他们得知剩下的起义军已经失败了。

部队里有些哥们儿一听说起义军败了,整个人就跟泄了气的皮球似的,心里头没了主心骨,开始犯迷糊,打不起精神。他们现在是泥菩萨过河,自身难顾,周围全是敌人的影子,想跟上级通个气儿都难。这下可好,不知道该往哪儿窜,也不知道接下来该咋整。

朱德察觉到部队开始变得松散,没办法,只能他亲自站出来,担起这个重任。他带着剩下的战士们,继续往前走。一路上还得时刻提防敌人追赶,等走到福建时,人数已经减少到只有1500多人了。

遇到敌军突袭那会儿,朱德干脆自己动手,带着几个小兵,啥工具也不带,就往悬崖峭壁上爬。他们就这么硬着头皮,一点点挪到敌军屁股后面,给敌人来了个措手不及。

这时候,敌人被围在中间,根本没法逃跑,最终在朱德的指挥下,这场仗赢得了全面的成功。这场胜利也让之前的颓势减退了不少,大家眼里重新燃起了希望,充满了干劲。

后来,粟裕聊起那次战役,他讲道:“那次仗打赢了,大伙儿的脸上都乐开了花,好久没见这么开心过了。瞅见朱德站在一块破石头上,一只手比划着指挥大家过那险要的地方,另一只手还拎着把驳壳枪,那模样,真是威风凛凛。”

但这种快乐没持续多久,因为冬天眼看就要到了。战士们却没有厚实的冬装,有的人甚至还穿着夏天的军装,更有人连鞋子都没有,只能光着脚往前走。

他们继续一路往南,路上难免会碰到当地的土匪拦截攻击。为了安全起见,他们只能选择走隐蔽的深山小径。这一路上,大家真是又冷又饿,苦不堪言。有的战士受了伤,因为没有药品治疗,不幸牺牲了。还有些战士,悄无声息地离开了队伍。

这时候,部队里碰到了个大麻烦,那就是大家的心都不齐了,有的人甚至说要散了部队。朱德第一个站出来反对,紧接着就组织了“茂芝会议”。

这次会上,朱德说:“身为共产党员,我不能眼睁睁瞅着队伍散了,我有义务留住革命的希望。到了这地步,我不能再对队里的问题视而不见,让大家的斗志一点点没了,更不能看着大伙一个个离开。战友们,咱们得拧成一股绳,革命一定要坚持到底。我一定会带着大家走出困境。”

大家听完之后,心情又振奋了起来,现在唯一的选择就是大家齐心协力一起战斗,毕竟单独行动会碰到什么危险谁也说不好。接下来,朱德就跟队伍里的领导们商量了起来,琢磨着接下来应该往哪个方向走,用啥战术才能甩掉敌人的尾巴。

然后咱们就商量好了对策:“大家伙儿,接下来咱们直接往湘南去。把队伍整理好后,咱就走乡村小道和山路,这样能更好地躲开敌人的追赶,保存咱们的实力。得相信咱们肯定能赢,革命也一定能成功。”

后来,这伙人慢慢变得越来越多,亏了朱德他们的努力,革命的希望才得以延续。在最不容易那会儿,朱德就像是个引路人,给大家指了一条明路;当队伍人心不稳时,朱德又好比一块大石头,用他那不屈不挠的决心,把大伙的心给稳住了。

【革命火种的历练】

那时候,朱德领着队伍一路往前走。因为常在乡下活动,所以队伍的人马也越来越多,慢慢地就壮大到了8000多人。

那时候,朱德看到队伍人数越来越多,可他没有因此就对部队管理放松半点。他不想再看到之前队伍士气低落的情况重演。所以,他就趁着行军休息的功夫,给大伙儿整了三次纪律,还教了些打仗的法子。就是这些办法,让革命的火苗后来烧得越来越旺,成了大火势。

这就是大家熟知的“赣南三次大整顿”。这三次整顿时间不长,但影响深远,效果杠杠的。朱德不停地给战士们做思想工作,传递革命理念,让部队心里有了底,大家的信心和战斗力都大大增强。

他在大会上发言说:“咱们得把革命这条路看明白,也得看清它未来的方向。虽说现在起义没能成功,咱们正处在难熬的黑暗时期,但这黑暗不会长久。大家得有信心,等这黑暗一过,光明就来了,革命也肯定会赢。”

后来,又对党团组织和部队进行了重新梳理,还严明了纪律。因为部队经常在农村开展工作,所以纪律里特别强调了要维护老百姓的利益,谁要是敢不守规矩,那就得狠狠处罚。

在休整队伍、休息的时候,我们还会加强军人的训练,并教他们一些战术。因为队伍里有一部分人是从黄埔军校出来的,学的都是标准的军事作战方法。不过到了真刀真枪打仗的时候,尤其是敌人比我们强大时,那些战术就不太管用了。

朱德从南昌起义的挫败中吸取了教训,好好琢磨了一番,琢磨出不少新打法,像是“让敌人孤立疲惫再包围消灭”、“瞅准敌人软肋猛打”这些。在他的亲身指挥下,队伍也实战历练了不少,慢慢掌握了游击战的精髓。

就是靠着这些规矩,一句句打气的话,还有那一场场胜仗,这支队伍才完成了磨炼,实现了质的飞跃。

【井冈山会师】

朱德领头,这队人马就奔着江西去了,目的是到井冈山跟毛泽东汇合。

1928年4月28号那天,朱德和毛泽东在井冈山顺利碰头了。那时候,井冈山上的队伍总共才2000多人,里头有1000多号是毛泽东秋收起义时拉过来的,这里面学生啊、农民啊都有不少。

朱德带领的队伍人数超过了八千,他和毛泽东顺利汇合后,极大地打击了敌人的威风,让根据地的军队力量变得更加强大,给接下来的革命事业铺平了道路。

朱德跟大伙在井冈山汇合后,特别看重提升队伍的打仗本事。他自己军事上那套本事,让队伍战斗力更强了,也越来越像个正规军。到了6月份,那两支队伍就合并了,一起被叫做红军。

井冈山会合后,朱德和毛泽东就开始互相帮忙,对彼此的能力和性格都非常认可和钦佩。后来,从毛泽东对朱德的评价里,就能看出他对朱德的赞扬。他说朱德:“心胸宽广得像大海,意志硬得像钢铁。”

谭震林他们回忆起来总是这么说:“要是那时候没有朱德老总带队伍来帮忙,光靠我们根据地的那点人马,真的很难撑下去。”

【结语】

从这些事儿上就能明白,朱德为啥会被叫做“红军之父”。

一个原因是,那时候朱德把革命的火苗给守住了。再一个,他对军队进行了大整顿,让军队变得井井有条。还有很关键的一点,就是在井冈山会师那会儿,朱德的部队人多势众,给后来红军的发展打下了好基础。而且啊,毛泽东也一直站在朱德这边,支持着他。

说来说去,他们对革命做出的贡献那是实打实的,大家心里都清楚。他们每个人,真的都值得咱们去尊敬。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。