三家分晋对周王朝统治秩序的终极解构

公元前403年,周威烈王颤抖的手盖上玉玺,正式册封韩、赵、魏为诸侯。这个看似平常的仪式,却让洛阳太庙里的九鼎发出无声的哀鸣——当卿大夫僭越取代诸侯被王室承认,周礼构建的青铜时代,终被铁器时代的寒光刺穿。

晋国曲沃的地宫中,六卿诛灭公族的血痕尚未干涸(前497年),韩赵魏已开始瓜分晋室宗庙的祭器。《左传》记载,范宣子铸刑书于鼎(前536年),将礼制束之高阁时,晋国公室的葬礼上,乐师奏响的雅乐竟夹杂着郑卫之音——这不仅是音乐的变调,更是秩序崩塌的序曲。

周威烈王的册封诏书(前403年),彻底撕碎了“礼乐征伐自天子出”的祖训。洛阳出土的“哀成叔鼎”铭文显示,此时诸侯祭祀已公然使用“禋祀上帝”的僭越用语。当青铜礼器上的饕餮纹逐渐被战纹取代,周礼体系便如风化的甲骨,碎成历史的尘埃。

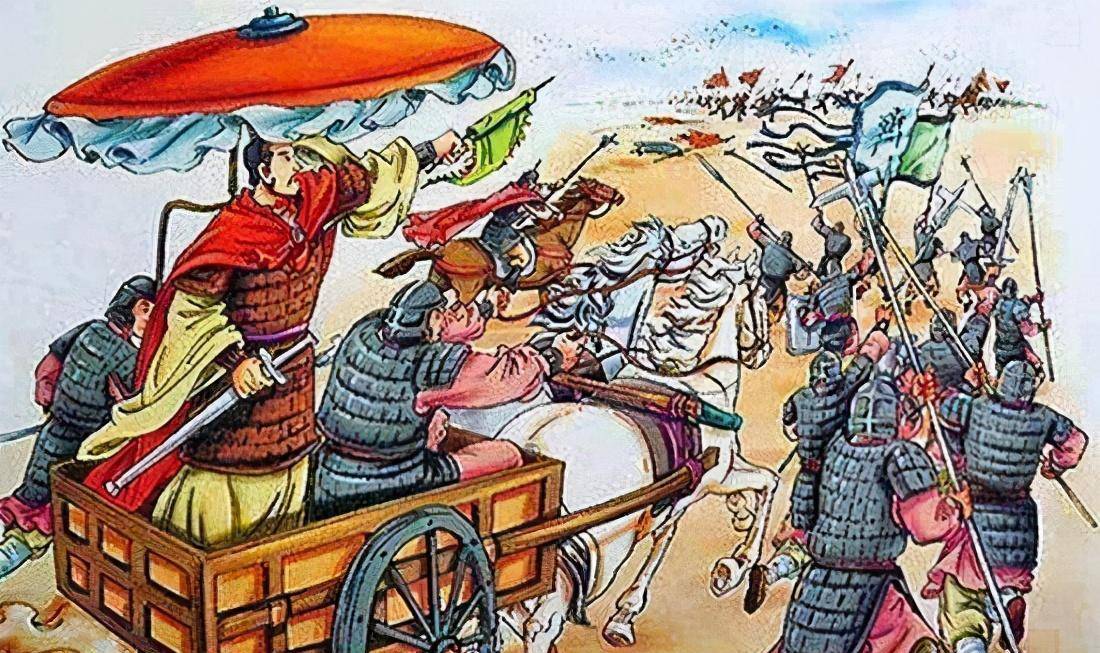

太原金胜村赵卿墓(前5世纪)出土的青铜剑与铁戟,诉说着军事变革的残酷真相。晋国六卿的私兵规模,在铁器普及后急速膨胀——赵简子的“邯郸铁官”遗址显示,其治下年产铁器可武装五千甲士。这些寒光凛冽的兵器,不仅切割着晋国的疆土,更斩断了周王室最后的军事纽带。

前453年晋阳之战,韩赵魏水灌智伯军营,终结了晋国百年霸业。此役后,中原再无强藩庇护周室,秦国函谷关外的战马嘶鸣已清晰可闻。当洛阳的守军还在使用青铜戈矛时,魏国武卒(前422年李悝变法组建)已披铁甲执强弩——军事代差,比任何盟誓都更致命。

晋南盐池的卤水,在春秋时期滋养着晋国公室;到战国初年,却成了韩赵魏的财源命脉。运城盐湖旁的“盐丁契约”简牍(前5世纪)显示,三家控制盐产后,仅赵氏一族年收盐税即达二十万钱。这种经济独立,比战场上的刀剑更彻底地割裂了晋国。

赵简子在前5世纪推行的“亩制改革”,将土地税直接纳入卿族私库。河北易县出土的战国粮仓遗址,窖藏粟米碳化颗粒达200吨,远超同时期周王室粮储。当《诗经》中“曾孙之庾,如坻如京”的颂歌变成卿族仓廪的实景,周王朝的经济脐带已被利刃割断。

魏惠王称夏王(前344年)的铜诏版上,“周天子”三字已如虫蚀的朽木。李悝在安邑(前422年)颁布的《法经》,将“刑名”之术刻入治国基石;而洛阳王城的礼官,仍在争论九鼎的陈设方位。这种制度代差,让周室沦为时代的弃儿。

《竹书纪年》(前296年出土)记载“舜囚尧,禹逐舜”,彻底消解了周人构建的禅让神话。当韩非子(前3世纪)写下“儒以文乱法”,百家争鸣的战场上,早已没有周礼的立锥之地。

五、历史棱镜:权力游戏的永恒寓言三家分晋的尘埃里,藏着所有帝国衰亡的基因:

晋国公室困守宗法,如同罗马元老院迷恋共和旧制(前1世纪),终被军事强权碾碎。

韩赵魏的崛起,恰似日本战国大名(16世纪)架空天皇,用实力重写权力规则。

周王室的册封,与英国王室授予东印度公司特许状(1600年)异曲同工——当象征性权威遭遇实质性力量,终将沦为历史的注脚。

结语:青铜时代的落日余晖在侯马晋国遗址博物馆,出土的盟书玉璋上还残留着卿大夫的指痕。那些用朱砂写就的誓言,早已随黄河水东流而去。而周王室的九鼎,最终沉没于彭城泗水,成为楚霸王项羽(前3世纪)眼中的破铜烂铁。

三家分晋的故事,不仅是权力更替的标本,更是文明转型的切片。它提醒着我们:当制度成为枷锁,变革的刀锋必然破茧而出;而当权者若只痴迷于青铜礼器的纹饰,终将被铁器的寒光刺穿胸膛。历史的钟摆永远在秩序与变革间摇摆,而真正的智慧,在于听见青铜裂纹下的时代心跳。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。