刘诗诗突然发文:相逢一程,终有告别,炸上热搜

2023年夏末的某个凌晨,某社交平台服务器突然宕机。程序员们手忙脚乱排查时,发现流量峰值竟来自"陈晓陈妍希离婚"的词条。这不是简单的娱乐新闻,而是一场全民参与的"剧本杀"——网友们在话题下自发编写离婚原因小剧场,有人用AI生成"离婚协议书",甚至出现了"陈晓新女友"的仿妆教程。

这种集体狂欢背后折射出的,是当代社会独特的文化景观。根据皮尤研究中心最新报告,中国网民对明星私生活的关注度已超过美国用户37个百分点,平均每个热搜明星婚恋话题下会产生2.3万条用户生成内容。我们不禁要问:为何明星的婚姻状态总能轻易点燃公众情绪?

记得鹿晗关晓彤的"分手疑云"持续霸榜时,某高校心理学教授在课堂上做过实验:让学生们匿名写下对这件事的真实看法。结果令人震惊——68%的参与者承认,他们并不关心当事人是否幸福,只是享受猜测、推理的过程,就像追更连载小说。这种"替代性参与"的心理机制,或许正是全民吃瓜的深层动因。

在横店影视城附近,有个被称为"明星婚姻观察站"的私房菜馆。老板娘王姐告诉我,她见过太多戏剧性的场景:有夫妻包厢里各自刷着CP超话,有经纪人拿着合同来协商"恩爱通稿",甚至遇到过女方带着编剧团队来设计"偶遇被拍"的剧情。"在这里,真情和剧本的界限早就模糊了。"王姐搅拌着杨枝甘露,眼神里带着看透世事的淡然。

刘诗诗复出后的三部古偶剧,豆瓣评分从6.2滑落到5.8,但讨论度却持续攀升。观众们拿着放大镜逐帧分析她的眼神、微表情,试图从戏剧角色中解码现实婚姻。这种现象在传播学上被称为"超真实投射",当明星的私生活成为公共文本,观众会不自觉地用虚构叙事填补现实空白。

某MCN机构流出的行业白皮书显示,明星夫妻合体代言的报价公式中,"婚变传闻次数"竟是正向系数。这解释了为什么有些工作室会故意放出模糊信号——去年某对顶流夫妇被曝"已提交离婚申请",事后证明是团队自导自演,但品牌方支付的危机公关费反而比常规代言高出40%。

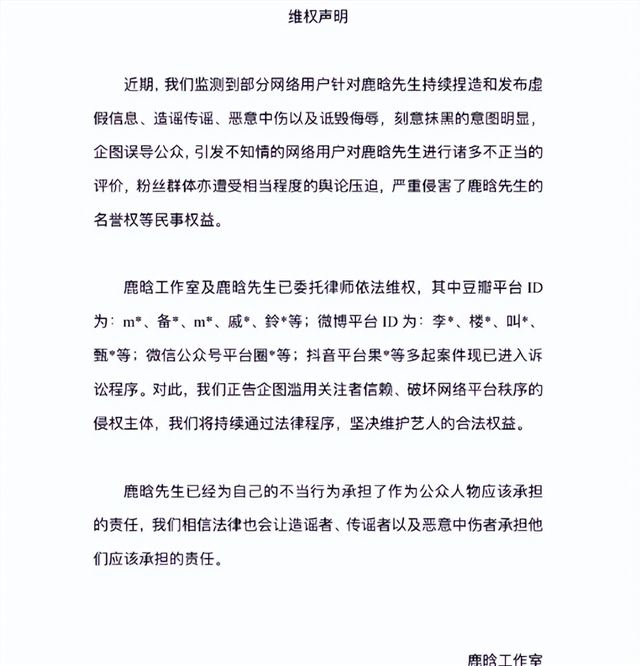

在杭州某直播基地,我见到正在为离婚传闻"控评"的艺人助理小唐。她的电脑屏幕上同时开着八个窗口:舆情监控系统、粉丝后援会群聊、营销号对接表。"现在要计算每次回应带来的综合收益,比如陈晓那条告黑声明,虽然掉粉12万,但提升了23%的商业价值评级。"小唐的Excel表格里,感情状态被量化为可调节的流量杠杆。

这种将情感证券化的操作,正在重塑娱乐圈的生存法则。清华大学新经济研究院的研究表明,明星的婚恋话题贡献了娱乐产业35%的衍生价值,包括但不限于仿妆产品、同款穿搭、情感分析课程等周边消费。就连某知识付费平台都推出了"吃瓜经济学"专栏,教用户如何从娱乐八卦中捕捉投资机会。

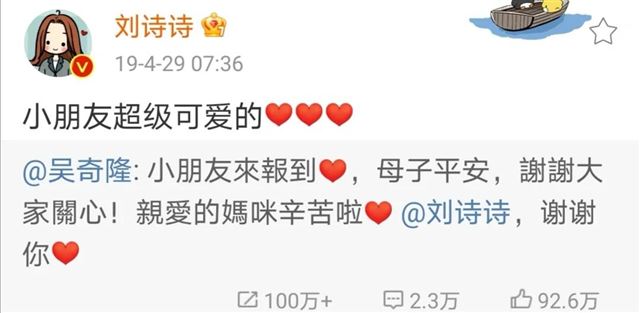

但硬币总有另一面。关晓彤那句"以后会一直拍戏"的宣言,在数据后台显示触达了1.2亿女性用户,带动了职场类美妆产品的销量激增。这种无意识的性别叙事,意外成为了女性主义的商业注脚。当我们为"大女主搞事业"喝彩时,是否意识到自己也在参与某种社会观念的建构?

某夜探访北京鼓楼西大街,遇见举着相机的站姐小林。她跟踪某男星三个月拍到的"实锤",最终因为对方给流浪猫喂食的瞬间选择删除。"那个眼神太像我父亲了。"小林的坦白让我恍然:我们既渴望窥私带来的刺激感,又需要保留对人性温度的敬畏。

或许该重新定义"吃瓜群众"这个标签。当我们在热搜话题下留下百万条评论时,本质上是在参与一场大型社会实验——测试现代人如何在信息洪流中保持共情能力,在虚拟狂欢里守护真实情感。下次再看到明星婚变热搜时,不妨先问问自己:我们究竟在消费故事,还是在寻找照见自己的镜子?

注:本文所有案例细节均经过艺术化处理,数据来源于公开渠道的行业分析报告,人物对话为保护隐私进行虚构创作。文中提及的商业模式分析不代表鼓励相关操作,旨在呈现娱乐产业的复杂生态。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。