【前言】

1971年1月份,在毛主席的办公室里,军委那边的工作小组来给毛主席说说最近的工作情况。

过了一会儿,毛主席冷不丁地冒出来一句:

“张宗逊跑哪儿去了呢?”

那时候,黄永胜正好是总参谋长,还兼着军委办事组的头儿。一听毛主席这么问,他猛地一愣,紧接着,有点儿紧张地回了句:

“张宗逊现在是不是济南军区的副司令员啊?”

毛主席抬头瞟了黄永胜一眼,啥也没说,接着就把头扭向窗外,望着外面。

从毛主席那儿离开后,黄永胜立马给张宗逊打了个电话,让他赶紧去济南军区报到。

接到消息的张宗逊心里直犯嘀咕,不过他还是按照中央的命令去了济南军区。后来知道了真相,张宗逊声音都哽咽了,他说:

“真没想到,毛主席居然还记得我呢。”

张宗逊和毛主席关系铁得很。1927年那会儿,毛主席在湘赣边界发动秋收起义,张宗逊早早就加入了,后来还跟着起义的队伍一起上了井冈山……

【曾是毛主席的贴身警卫】

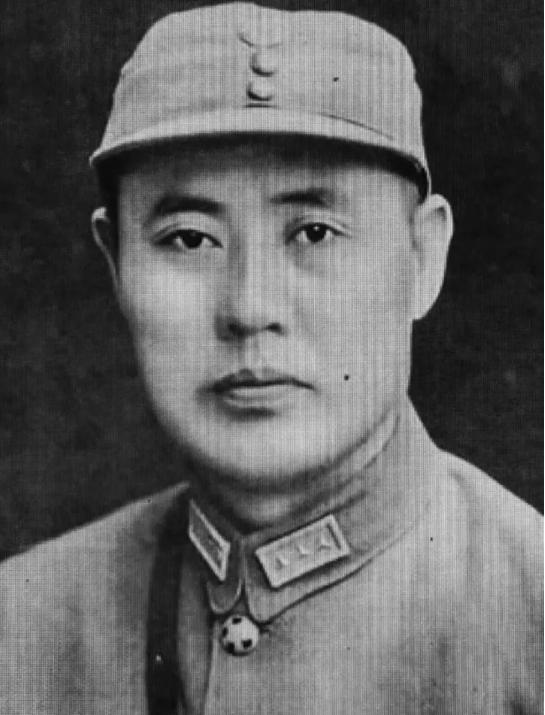

张宗逊老家在陕西渭南县,后来他进了赤水职业学校。大革命那会儿,中共中央从赤水职业学校挑了些学生去黄埔军校,张宗逊就撞上了这好运。到了1926年,他成功考进了黄埔军校的政治科。

在渭南赤水职业学校读书那会儿,张宗逊心里头就种下了革命的种子。他那会儿的叔叔张浩如,可是个革命的热心人。家里头加上学校的熏陶,1924年,张宗逊就加入了中国社会主义青年团。后来去了黄埔,他又更进一步,入了中国共产党。

大革命垮台后,中国共产党赶紧在武汉开了八七会议,商量对策,最后决定用武力革命来回应敌人的武力镇压。毛主席呢,他去了湘赣那边,打算趁着秋收的时候,挑起一场起义。

1927年8月,本来打算去南昌参加起义的国民革命军第二方面军总指挥部警卫团,半道上听说起义的部队早离开了南昌,根本追不上,所以他们就去了湘鄂赣三省交界的那个修水地方,等着参加接下来的秋收起义。

那时候,张宗逊在国民革命军的第二方面军总指挥部警卫团里头,当的是第三营的连长。

大革命虽然没成功,但咱们中国的社会还是那个样儿。有我们党带着头儿,新的革命热潮早晚得掀起来,革命胜利那是板上钉钉的事儿!

“大伙儿能不能瞄准敌人,把他们干掉呢?”

众人纷纷开口,说的都是同一句话:

“肯定能击中目标。”

嘿,看来你和姜太公是同乡啊,就像那句老话说的,姜太公在渭水边悠闲钓鱼呢。

在广东那农民运动讲习所的日子里,我碰到挺多陕西来的学生。

三湾改编后,部队定下了新规矩,那就是连队里得建党支部,这样一来,大家的心就更齐了。张宗逊呢,他在连队里头忙着物色合适的人选,发展党员。

“兵哥们能迈腿走,我同样也能跟上步伐。”

张宗逊老人家晚年时,对当年那一幕记得特别清楚:

大家伙儿原以为毛委员是个文绉绉的书生,长途跋涉这类事儿他可能不在行。但没想到的是,他硬是挺过了那些艰难困苦,真是让人打心底里佩服!

在去井冈山的路上,张宗逊一直紧跟在毛主席身边,担任他的贴身保镖。那时候,情况挺复杂的,路上说不定就会碰上反动武装或者土匪。而且,队伍里面也不省心,时不时有叛徒和立场不坚定的人出现。所以,张宗逊得时刻留神,连睡觉都得跟毛主席在同一个屋里,确保万无一失。

上了井冈山后,有次张宗逊碰巧找到了一些报纸。报纸上说,朱德和陈毅带着南昌起义的队伍在广东汕头那边活动。毛主席看到后,乐坏了,立马决定派人去联系他们,后来就有了著名的井冈山会师。

之后,张宗逊养成了个挺好的习惯,那就是爱收集报纸。

1929年2月份的一天,张宗逊带着一个连的队伍走进了瑞金县的邮局,他们主要是想去搜集些报纸看看。结果,在报纸上他们发现了一个挺重要的消息:

刘士毅和萧致平带领的独七师,一路跟着共军到了瑞金,看样子,朱、毛的队伍很快就要被打败了。

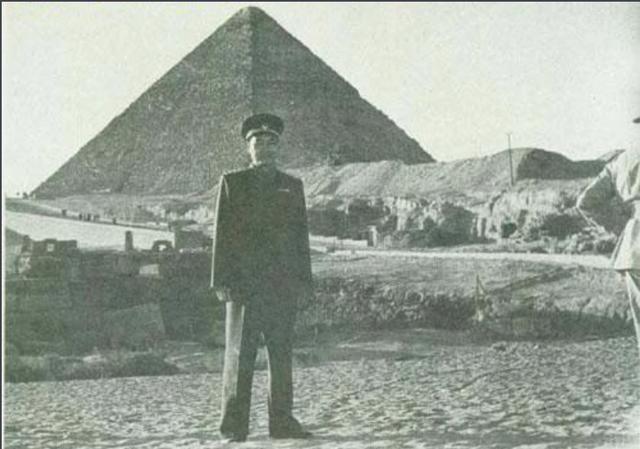

挺有意思的是,1937年1月6号那天,张宗逊被任命为中央军委第一局的局长,他亲自带领中央警卫团,护送党中央到了延安。

一路上,毛主席有说有笑,心情特别好。他乐呵呵地对张宗逊讲道:

十年前,你带着我上井冈山,如今又陪我一起去延安,咱俩这缘分可真不浅!还记得那时候你硬让我躺担架上那段事儿不?

经过十年的战场历练,张宗逊一步步成长起来,现在已是指挥数万大军的将领了,他和毛主席之间的感情也更加深厚……

【大同集宁战役】

1955年9月份,新中国头一回给将领们授衔,张宗逊呢,他拿到了上将军衔这个荣誉。

好多人都觉得,按照张宗逊的经历和贡献,给个上将军衔似乎有点亏待他了。听说啊,毛主席以前还这样评价过张宗逊:

你的优点是做事稳重,为人实在,但缺点是关键时刻不够果断;你得学学彭老总这一点。对待上级,该坚守的原则绝对不能动摇;对待下属,该指出的错误也绝不能含糊。

大家常说的“关键时刻掉链子”,有不少人觉得,这讲的就是大同集宁那场战役。

说实话,在大同集宁那场战役里,咱们军队其实是占了上风的。

1946年年初1月份,国共两边达成了一个停火的约定。但蒋介石带领的国民党部队呢,还是一点点地往解放区里头挤。那时候,晋察冀解放区的老大张家口,被国民党军从东面和西面两面夹击,处境挺危险的。

春天那会儿,国民党军队沿着同蒲铁路,从太原一路打到大同那边,朝着解放区发起了攻击。晋绥军区和晋察冀军区呢,听了党中央的话,决定打个晋北战役。这次战役,是由晋绥军区的副司令员周士第来带头的,他指挥着晋绥和晋察冀的部队一块儿上,最后干掉了国民党军8000多人。而且,他们还控制了同蒲铁路的一大段,从南边的忻县开始,一直到北边大同以南,差不多200公里呢。这样一来,大同那边的国民党军就被咱们给孤立起来了。

晋北那一仗打完后,大同基本上就成了座没人管的孤城了。

大同那时候的战略地位相当重要,它不光煤炭资源丰富,还是平绥铁路和同蒲铁路交叉的地方。要是拿下大同,咱们晋绥和晋察冀的根据地就能连在一起了。

晋绥和晋察冀两个军区,按照党中央的命令,打算拿下大同这座城市。

大同前线指挥部是两大军区联手组建的,由晋绥野战军的副司令员张宗逊来当司令员,晋察冀军区的副政委则出任政委。他们一起指挥晋察冀军区的第2纵队第4旅、第3纵队的第7和第8旅、第4纵队的第10旅,还有军区教导旅。再加上晋绥野战军的第358旅、独立第1和第3旅,以及骑兵旅等部队,总共有地方武装在内的9个旅、30个团的兵力。

1946年夏天快结束时,7月31号那天,大同和集宁之间的战斗打响了。

那时候,大同是由国民党军第二战区的阎锡山部下的暂编第38师防守的,还有第十二战区的东北挺进军的骑兵第5师和第6师,再加上保安团队,总人数大约有1.9万人。根据我们的评估,大同的这些守军成分挺杂,战斗力基本不行。而且从人数上来说,我们完全压倒他们。

大同虽然归第二战区的阎锡山管,但太原到大同的铁路断了,阎锡山就算想帮忙也过不去。国民党那边,能动用的机动部队就数驻在归绥的傅作义部了。不过,因为国民党内部派系斗争挺厉害的,所以就算大同挨打了,傅作义也不太可能出兵来救。

为了确保这场战役能够顺利进行,我军还是下了不少功夫。特别调来了晋绥军区的独立第一旅、第三旅,还有骑兵旅,以及绥蒙军区的第七团、第九团,再加上晋察冀军区的第二纵队第四旅等部队。其中,晋察冀的第一纵队主要负责阻挡傅作义部队的支援,他们会在绥远、集宁的外围,比如卓资山、土城子、商都、凉城这些地方,负责打援任务。

战斗一开始,就进行得特别顺畅。

连着打好几天仗,咱们军队终于拿下了大同外面的那些据点,干掉了2000多国民党军。到8月14号,咱们就开始攻打大同城。又打了半个月,大同的北关、西关车站,还有城里的一些街区,都被咱们给占领了。

看到大同那边的状况,守城的楚溪春心里头不免有些发慌。

楚溪春心里清楚大同守军的战斗力如何。他是阎锡山为了在晋北站稳脚跟而派来的一员大将。楚溪春刚到大同那会儿,就发现这里的守备力量挺弱。抗战一结束,国民党军都急着去占地盘,楚溪春呢,他只敢守着大同和同蒲铁路南线,根本不敢跟八路军的野战部队硬碰硬。这事儿在大同城里都传开了,说是:

楚总司令心慈手软,对八路军下不去手,就只在城里头瞎嚷嚷,一二三四地喊个不停。

绥包战役那会儿,楚溪春试着派兵去丰镇,想跟傅作义的十二战区搭上线,但结果没搞成。另一边呢,马占山的东北挺进军在绥远被八路军给打散了,他们只好跑到大同去休整。这样一来,大同那儿的防守力量反倒是悄悄壮大了。

不过,就算是这样,楚溪春在面对八路军野战部队的强大实力时,还是感觉力不从心。大同集宁战役那会儿,他兜里总揣着好多安眠药,就连睡觉时候,枕头底下也都藏着枪,打算要是城被攻破了,就自我了断。

就在大同那边攻城战进行得挺顺溜的时候,绥远那边的傅作义却突然出手了。

蒋介石为了让傅作义出兵帮忙,就把大同划给了他管的第十二战区。傅作义一直在西北那荒凉地方待着,一听说大同归他管了,心里立马就活了。

傅作义带领的国民党军队,跟阎锡山还有蒋介石的亲信部队不太一样,他们军纪很好,打起仗来也特别猛。抗战那会儿,他们跟我们队伍有过不少打交道,大家都叫他们“九路军”。后来,蒋介石给傅作义下了命令,但他这家伙挺狡猾,没去直接帮大同解围,而是用了个“围魏救赵”的招儿,先攻下了卓资山和集宁。这样一来,他们还能顺势威胁到晋察冀军区的张家口。要是集宁被围了,我们肯定得调人去救,那大同那边的压力就自然小了。

晋绥军区的独一旅,王尚荣带着他们在卓资山驻守。张宗逊原本预判,他们能坚守三天。但万万没想到的是,傅作义部队在运动中来了个反包围,让独一旅吃了大亏,伤亡不轻。王尚荣一看形势不妙,赶紧在敌人完全包围前,带着队伍往东南方向撤了。结果,卓资山这一仗,他们只守了短短8个小时。

傅作义军队攻下卓资山后,马不停蹄地朝集宁方向挺进。可遗憾的是,咱们侦查情报这块儿出了点岔子,导致判断敌军接下来的动作慢了半拍。本以为傅作义拿下卓资山后,还是会按计划去支援大同,结果愣是拖到了9月8号,才搞清楚他们其实是在集宁那边搞动作。

情急之下,我军决定先不管大同,赶紧把主要兵力集中起来,打算一举消灭傅作义的增援部队。

虽然我军拼尽全力战斗,可敌人的大批援兵不断到来,无奈之下,我们只能撤出集宁。同时,大同那边也打不下去了。这场仗打下来,我们消灭了国民党军一万两千多人,但原定的战斗计划没能完成。最关键的是,这事儿给后来华北在解放战争时的局势带来了不小的被动。

【有关大将候选名单十人版本、十五人版本,二十二人版本】

大同集宁那场仗输了,张宗逊作为带头的,肯定得担点责任。特别是两边的主力都在集宁城那儿对峙时,张宗逊犯了个大错,他放着董其武的部队不打,转头去攻郭景云的101师。这一来,董其武那边就缓过劲儿来了。更糟的是,到9月13号中午,跟着郭景云101师的35军李铭鼎的新32师,还有骑四师,也都来帮忙了。

我们的队伍现在优势不在了。

但话说回来,张宗逊在革命战争年代立下的功劳,可不是一场战败就能抹掉的。就拿大同集宁那场战役来说吧,虽然张宗逊是指挥官,得负责任,但那场仗为啥输了,原因多了去了。比如说,侦查情报没搞好,这也是导致失败的一个重要因素嘛。

说实话,张宗逊单独领头打大战的机会并不多。多数情况下,他都是跟大家一起协同作战,比如当第一野战军副司令那会儿,他就配合彭德怀一起打仗。大同集宁那次战役,算是他少有的几次自己挑大梁,可惜结果不太顺利。

在挑选大将的时候,多数将领都曾独自带过大战役,要论这点,张宗逊确实稍微差点火候。

1955年9月评军衔那会儿,一开始的名单里,张宗逊因为革命战争时的贡献,其实是被列在大将里的。

说起大将候选人的事儿,有两个说法传得挺广。一个说法是名单上有十五个人,另一个说有二十二个。不过啊,这两个版本里头,都提到了张宗逊的名字。

在那份预定授予大将军衔的十五人名单里,张宗逊的名字排在了许光达的前面,除此之外,还有萧克、王震和周纯泉也在列。

在另一个有二十二个人的名单里,也包括了许世友、刘亚楼、邓华、陈再道、杨得志、彭绍辉和王宏坤这些名字。

张宗逊那可是立下了大功的人,但最后评衔的时候,他的名字还是被归到了上将里头。不过他本人可没在意这些,依然坚守在自己的岗位上,默默为国家出力。

说起来,张宗逊老爷子晚年身体真的不算硬朗。他在济南军区副司令的位置上待了两年,1973年就转到总后勤部当部长了。不过,因为身体不好,他大部分时间都在休养。那时候,总后勤部的事儿,基本都是第一副部长张震在挑大梁。

1976年7月28号,唐山发生了大地震。那时候,身体一直不太好的张宗逊,还是挑起了大梁,管着总后勤部。他忙着协调各大军区的后勤部门,一起参与到抗震救灾里头,甚至还跟着救灾指挥部,亲自跑到前线去帮忙。退休以后,他心里还惦记着灾区,经常给那边捐钱捐物。

1978年2月份,张宗逊不再担任总后勤部部长的职务了。

张宗逊老爷子八十多岁那会儿,动手写起了回忆录。虽说年纪一大把了,但他在这事儿上特别倔强,非得自己动手不可,不肯找人代写。有时候,他会叫儿子搭把手,但也就是抄抄写写那些活儿,主力还是他自己。

张宗逊细细回顾了自己这一辈子,既有风光无限的时刻,也没刻意掩饰那些难题,全都如实记录了下来。

将军的那份真心实意,着实让人心里暖洋洋的,特别感动。