在中国漫长的历史岁月里,每个大姓都有自家的“老话儿”,那是给后辈立规矩、传智慧的宝贝,也是咱们精神文化的珍宝。说到这些大姓是从哪儿来的,还有它们一路上怎么迁徙、咋分布的,这事儿真挺值得琢磨琢磨。

【一、三大姓氏的祖训——王姓、张姓、李姓的祖训和起源】

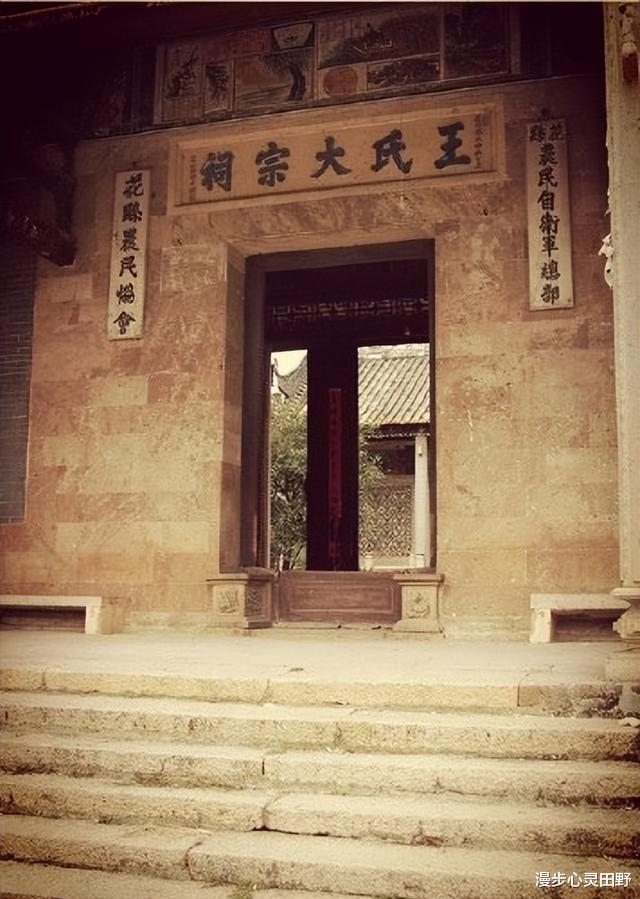

王姓是中国人口最多的姓氏,不管在北方还是南方,都有很多人姓王。王家的老辈人传下来一句话:“读书不为成圣成贤,也不为追求好处”,就是说,做人得有远大的抱负和好的品德,不能把读书当成挣名声、捞好处的手段。

在王家的其他家训里头,也告诉王家后代得努力学习,不管种地、做工还是经商,都得干出点名堂。赚钱得讲规矩,不能瞎来,家里头得节俭,不能浪费,对父母得孝顺,跟家人得和睦相处。

王姓是中国一个非常古老的姓,它的历史能一直追溯到很久远的周朝。那时候,周朝的皇族是姓姬的。周灵王有个太子叫姬晋,这家伙不小心得罪了一些小人,结果就被那些人在皇帝面前说了很多坏话,最后就被定罪了。

获罪之后,他仍旧心系国家大事,牵挂水灾情况,为国家百姓操心不已。由于他曾是灵王的太子,后人便改姓为王。他的子孙后代中,最为出名的两支分别是太原的王家和琅琊的王家。

商朝那会儿有个人,大家更习惯叫他子干,其实就是商纣王的亲叔叔。他是个特别正直、有才能的大臣。但遗憾的是,他摊上了个狠心的侄子纣王,最后竟被纣王给挖了心,丢了性命。这事儿之后,他的后人为了避难,就改了姓,姓了“王”。

陈留现在指的是河南开封的一个地方。陈留的王氏家族,说起来历史可悠久了,能一直追溯到上古时候的首领舜。舜的后代原本姓“妫”,但后来改成了“王”姓。

张姓,遍布全国各个角落,是咱国家里数得上的大姓之一。老张家的家训简单明了:“忠心、孝顺、气节、道义,这些都是做人的根本。咱们老张家的后代,都得好好守着祖宗传下来的规矩。”所以,老张家人历来把孝顺长辈、友爱兄弟放在首位,靠忠诚和道义在世上站稳脚跟。

《宋史》第二百四十二卷里说了,张家人原本是大汉族的有名望的家族,后来他们搬到了辽东那块儿,就是现在的辽宁,还有河北这些地方。到了明朝刚开始那会儿,因为打仗闹得凶,他们又挪窝到了山东昌邑边上的邹县、曹州这些地方。

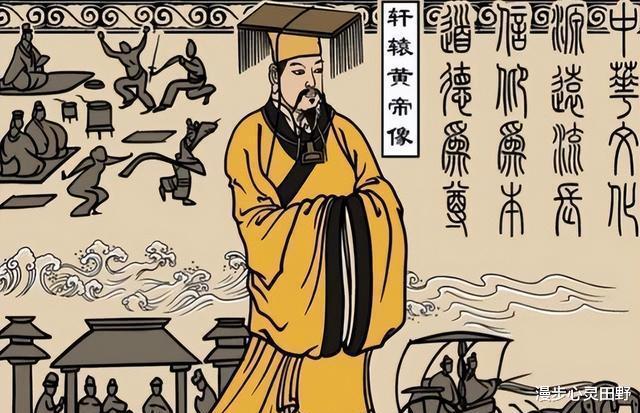

还有一首叫做《张姓祭祖曲》的歌,里面明白写着张姓的人是黄帝轩辕氏的后代。你看那个“张”字,左边是个弓箭的形状,这其实是因为张家的老祖宗特别崇拜弓箭,也很会造弓箭。在很久以前的部落打仗时,他们经常用弓箭当武器,赢了好多次仗。后来,他们就把弓箭当成了氏族的标志,一直传了下来。

再说张家的家风,那可是出了名的“能忍”,人称“百忍传家”,这种家风一直传到现在,真的很不容易。在唐高宗那会儿,有个张家的族长叫张公艺,他们家人特别团结,九代人住在一起,吃饭都是一块儿吃,少一个人都不开饭;衣服也是一块儿洗,家里的女人们都一起忙活;孩子们的教育也不落下,每个人都得学习。

李治换上便装悄悄去张公艺家探访,一看竟有九代人同住一屋,一百多人共处一个屋檐下,却相处得极为公正和睦,这让他大为惊讶。他赶紧把族长叫来问问情况。张公艺不紧不慢地走过来,吩咐人取来纸笔,大笔一挥,在纸上写了个大大的“忍”字。

李治这人倔,偏要较劲,拎了两个梨子让族长给均分了。张公艺吩咐手下人,把梨子给捣碎了,榨成梨汁,再拿清水兑开,这样一来,就匀出了百多碗来,人人有份。李治一看这法子,心里头直竖大拇指,连连称赞。

李氏家族有个老规矩,那就是“行善积德,才能站稳脚跟”,对做人品德这块儿特别看重,觉得这是干大事的根本。他们是从唐宋那会儿传下来的一支李氏大家族。说起来,李氏的根儿能追溯到黄帝的孙子高阳氏颛顼,他是上古时候部落的头儿,五帝里的一个。

皋陶是颛顼的后人,在尧舜那时候,他负责管司法和刑罚,职位叫做“大理”。所以,他的后代就用了“李”当作姓氏。

再者,李家其他的家规也很看重家庭和睦与互相谦让,还有丧葬和婚嫁这些仪式的讲究。

跟孩子们说,祠堂墓地得好好维护,找另一半时得擦亮眼睛,过日子得精打细算。咱们李家人,历史上可出过不少大人物,比如那个写了《道德经》的老子李耳,他的思想还是道教的开端呢。

唐朝那会儿,李家皇帝搞了个贞观之治,还有开元盛世,让咱们中国变成了世界上最牛、最发达的国家。

【二、少数姓氏——邸氏、令狐氏、字氏的祖训和起源】

邸姓,是北方汉族里挺常见的一个姓,主要在中国的西部和华北一带分布。说起来,这个姓最早能跟姜氏家族扯上关系,它的老祖宗是上古时候神农氏的第十六代后人,名叫姜氐。

另外,这姓氏的由来可以追溯到西周武王分封的时候,有个叫邸的国家,人们就以国名为姓。再者,夏朝时大禹的后代曲烈被封到了“邸”这个地方,所以他们也拿这个地方的名字当作了自己的姓氏。

河南永城的邸家人一直传承着这样的家训:“要先尽孝才能继承先祖的传统,用诗书来教育后代,遵守礼节来维护家族规矩。”

邸家老祖宗教导后辈,得孝顺长辈,多读诗书讲礼貌,还得维护规矩和法律。兰州邸家有个老故事,说的是明朝那会儿,建文帝朱允文被他叔叔朱棣追得满处跑,有的大臣也跟着逃。逃到城门外被查问,他们急得团团转,一眼瞅见对面墙上挂着块“某某府邸”的牌子,就随口说自己姓邸。

之后,他们逃难到了兰州,就在那里安家落户,并且继续用邸作为姓氏,兰州的邸家就是这么来的。

令狐这个姓,挺少见的,是咱们汉族的一个姓氏。令狐啊,其实是山西那边的一个老地名,以前秦国和晋国经常在这儿打来打去的。话说那秦桓公,心里头老想着把晋国给吞了,于是就派了个叫杜回的将领,带着大军去攻打晋国。

晋国的大将军魏颗接到命令要去打仗。杜回这人,打仗本事高强,相比之下,魏颗就显得普通了些。但魏颗这人平时待人和善,帮过不少人,大家都念着他的好。到了战场上,有人偷偷用草绳做了个陷阱,把杜回骑的马给绊了个大跟头。就这么着,魏颗趁机抓住了杜回,还打败了秦军。晋国的国君一听这消息,高兴坏了,直接把令狐那块地方赏给了魏颗。

从那以后,魏颗的后代就开始用他们被封赏的土地名称当作自己的姓氏了。

令狐家的老话这么说:“做人有礼貌讲道义,就不该拿东西去惹别人。”这是告诉后代们,得守规矩、讲道义,人品要好,行为得正,这样就不会因为乱七八糟的事儿去得罪人了。

在贵州桐梓县,还有山西的临猗县、太原市、运城市这些地方,令狐这个姓氏挺常见的。

字这个姓,挺少见的,尤其在白族和彝族里多一些,满族里也有,但汉族里就非常少了。现在啊,这个字姓的人大多住在云南的大理、河北还有山西的几个小地方。

很早以前,人们就在印度那边发现了“字”这个姓氏。还有啊,在明朝那会儿,云南大理那地方掌权的官员里,也有不少人姓“字”。

在云南大理的下关、古城那边,还有宾川的鸡足山周围,姓字的人家特别多,他们大都是白族人,很会做生意。平时说的主要是白族话和汉语。

少数民族的文化和汉族的很不相同。汉族这边呢,特别看重祖先,家里长辈常讲祖训,像广东、福建这些儒家文化影响深的地方,宗祠特别多。但少数民族那边,他们信的是神灵,没有汉族宗祠那一套。比如说白族吧,他们供的是本主神庙,这些神庙都是为纪念白族的英雄建的。

白族的老祖宗,能一直追溯到先秦那会儿的氐羌部落。战国快结束的时候,秦国老打仗,往北扩,把氐羌族给逼得没法儿了。他们为了躲这个祸,就从西北开始往南挪,这一挪就是差不多一百年。

有一队人沿着岷江和金沙江一路往南,走到了滇东地区。他们带来了游牧民族里很牛的青铜技术,还跟当地的人混在一起结婚生子,其中就有后来成了白族的人。白族的老祖宗还有另一个来源,那就是僰人。

秦国出兵向西戎进攻,导致僰人不得不往南迁移。那时候,古蜀国已经安安稳稳发展了快500年。所以,好多僰人都搬到了西南巴蜀地区,跟那里的本地人混在一起,慢慢就有了不小的政治力量。

后来,白族是由他们的一个后代分支慢慢发展起来的。当秦国把巴蜀地区收入囊中后,汉族人也陆陆续续搬了过来。

【三、姓氏和分布——姓氏的最早起源和民族大迁移中族群的分布】

姓氏这事儿,说白了不是单一概念。姓啊,它最早是从母系社会那会儿来的,意思就是说,后代都是一个女老祖宗传下来的。那时候是群婚,大家只知道自己妈是谁,爸是谁就不清楚了。所以,孩子的血缘和身份,都是跟着妈走的。

所以在最早的一些姓氏当中,好多都带着女字边儿,像“姬”、“姒”、“姜”、“姚”、“嫪”这些。说到有名的人,周朝的文王叫姬昌,武王叫姬发,还有丞相姜太公,他本名叫姜尚。另外秦朝还有个嫪毐也挺出名。那时候虽然已经是父系社会了,但从这些名字里还能看出点母系的影子。

在中国的好多神话故事里头,常讲到有些单身女士,要么是跟老天爷有了感应,要么就是吃了个桃子或者喝了口泉水,然后就怀上了大圣人。这事儿啊,说到底,还是跟咱们以前的母系社会有关。

黄帝的妈妈叫西乔附宝。有一天,她做了个梦,梦到一道巨大的闪电绕着北斗星转,后来天枢星掉了下来,光芒四射,照亮了整个大地。附宝因此怀了孕,过了足足二十四个月,黄帝就来到了这个世界。

黄帝打小就特别机灵,他在姬水河畔长大成人,后来坐上了皇帝的宝座。

三皇五帝啊,据说都是妈妈们感受到神秘力量,或者奇妙地怀上孩子出生的。大家对自然力量或者天上神仙的尊敬,后来就变成了对图腾的尊敬。同一个图腾的部落,大家就会用同一个姓,像牛、龙、毛、熊、杨这些姓就是这样来的。

在白族的神话故事里,他们的老祖宗也是神奇地出现的。很久很久以前,有个叫沙壹的女子,住在哀牢山里。她每天到河里用一根黄木头当筏子捕鱼。白天忙活着捕鱼,到了晚上,就把那根黄木头放在身边,一起睡觉。

晚上做梦,梦见跟一个男人一起睡觉,后来竟然怀孕了,生下十个儿子。最小的那个儿子叫九隆,他就是白族的老祖宗。在白族里,董、杨、赵、李、段、何、施、洪、严、尹这十个姓是最常见的。

氏族开始壮大后,人们就慢慢变成了父系为主的社会。这时候,社会上有了不同的等级,也出现了“氏”的概念。

在宗法制度里,氏是用来表示人们社会地位高低的标志。一开始,氏是专门给贵族男子用的,像轩辕、伏羲、神农这些名字后面都带着氏。

后来,氏的来源主要是天子给的国名、死后的封号还有官职这些。因此呢,地位高的人才有氏,地位低的人就只有名没有氏了。男的通常用氏来称呼,女的则用姓。

秦宣太后,大家叫她芈月,原本是楚国的公主,姓氏为芈。而那位楚国的有名诗人屈原,他其实也跟芈月同姓芈,屈是他的氏,他名叫平,字是原。屈原是楚武王熊通的后代,具体来说是熊通的儿子屈瑕这一脉传下来的。

在姓氏里头,有些是从国家名字来的,像昆、夏、韦、阮、商、鲁、卫、韩、周、晋这些。还有些诸侯国,他们用自己的领地名字当姓,比如刘、展、柳、叶这些姓就是这么来的。另外,有些人则是用行政区域的名字,像亭或者乡,来当自己的姓,陆、裴、阎这些姓就是这样。

姓氏里头,姓是用来区分血缘关系的,这就是为什么同姓的人不能结婚;而氏呢,主要是用来辨别身份地位的,所以在谈婚论嫁时,得按照是正妻生的还是妾生的来分。

时间一长,人们搬来搬去,同姓之间真正的血缘关系就越来越淡了。战国时期的那个宗法制度垮了,氏也不再能分出谁是贵族谁是平民了。这样一来,姓和氏的功能就慢慢合到一块儿了。

由于战争和种种因素,古人经常搬家。要是按地方来分,汉族可以分成三大块:北方的汉族人、南方的汉族人,还有西蜀地区的汉族人。

北方汉族里头其实能分成两大块儿:

一个是位于河北涿鹿那片地方的晋朝时期的鲜卑族群。

另外,山西平遥一带,在西晋时期有不少贵族大户和士族。他们的后代慢慢发展成了石勒部、李雄部,还有刘宋皇室的那些家族。

在北方,常见的姓有这些:比如王、张、李、刘、杨、赵、陈、郭、孙、马,还有邸等等。

南方的好多汉族人,其实大都是晋朝以后从北边搬过来的。像是在西晋永嘉年间那次大迁徙,还有唐朝末年的安史之乱,以及北宋快结束时靖康之变,都有好多北方人跑到南方来。

这里面也有一些是由少数民族构成的分支,比如壮族的朋友们、侗族被叫做壮侗民族、还有瑶族、水族其实说的是苗族等等。

在南方,经常可以碰到的姓氏有这些:比如说王、张、陈、李,还有徐、周、朱、刘、吴、黄,另外李、林、杨、罗、许、梁这些也挺多见的。

西蜀的汉族人们住在现在的四川西边和云南东边的大山里,他们说的话属于汉藏语系里藏缅语的一个小部分。西蜀的人最早在公元前11世纪到7世纪这段时间里就开始在这片地方生活了。

先秦那会儿,北方的氐羌族和西戎的僰人开始往南迁徙,后来汉人也不断涌进来。这样一来,这边就慢慢发展起来了。

西蜀因为位置偏远,在西南角落,以前朝廷都不太瞧得上,总觉得那儿跟野蛮地方似的。不过到了唐朝刚开始那会儿,朝廷开始西蜀了,这地方这才有了大转机,慢慢发展了起来。

从唐朝晚期到五代那会儿,中原的朝廷对西南这块地方管得更紧了。因为这样,好多中原的人就搬到了西南,在那里安家落户,繁衍生息。没过多久,西南就成了中原人聚集的一个重要地带。

那时候,大家管他们叫“迁徙百姓”,就是从岭南那边迁移过来的流浪人群,简称迁徙者。

西川那边常见的姓有这些:比如李、何、王、杨、张,还有冯、赵、任、陈、黄,另外杜、鲜、蒙、于这些姓也挺多的。

中国历史悠久,姓氏多得数不清。在好几千年的时间里,老祖宗和他们的后代们不断交流、结合,最后形成了一个大家庭,里面有好多个民族。在这个过程中,咱们中华民族也有了自己独一无二的文化。

它们的“老祖宗规矩”和“姓啥”这事儿,特别有自个儿的味儿,正好说明了咱们中华民族的文化,那是历史久远、绚烂多彩,啥样的都有!

评论列表