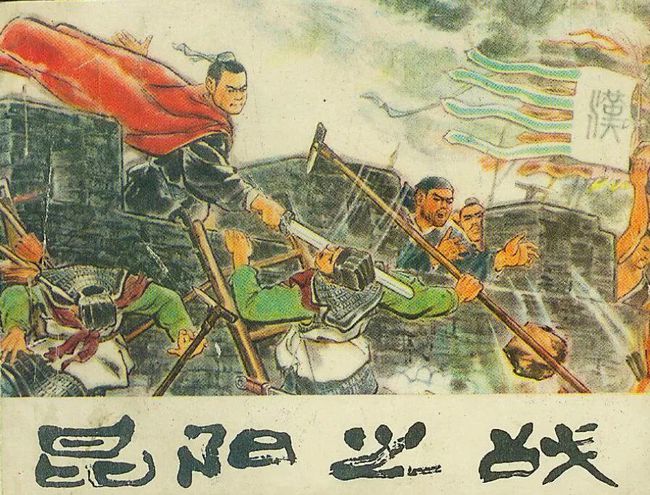

昆阳之战:以少胜多的奇迹与“位面之子”的诞生

一、背景:乱世中的生死博弈

新莽末年,天下大乱,王莽政权倒行逆施,引发大规模起义。绿林军、赤眉军等义军席卷全国,王莽派司空王邑、司徒王寻征调全国兵力,号称42万大军(实际约30万),意图一举扑灭起义火焰。公元23年,大军压境昆阳(今河南叶县),城内仅剩绿林军八千余人,由王凤、刘秀等将领固守。

二、绝境:兵力悬殊与投降失败

昆阳守军面对数十倍于己的敌军,主将王凤一度欲投降,但王莽军轻视义军,不仅拒绝受降,还嘲讽“胆小如鼠”。刘秀力主死战,并冒死突围至外地搬来一万援军,但总兵力仍不足两万,与新莽军差距达30倍。

三、转机:三千敢死队的逆袭

刘秀精选3000勇士,深夜突袭王莽军大营。他避开主力,直击敌军中坚——王邑、王寻所在的万人巡逻队。新莽军轻敌松懈,被义军迅猛击溃,王寻被斩,首级悬于昆阳城头。王莽主力因“无令不得擅自出战”的严令,竟不敢增援,导致全线溃散。

四、天时:暴雨与自然之力的助攻

趁新莽军混乱之际,刘秀率军内外夹击,此时暴雨骤降,滍川(今沙河)河水暴涨,王莽士卒溺亡者不计其数,粮草器械尽数泡毁。史载“士卒赴水溺死者以万数,水为不流”,42万大军仅剩数千人逃回洛阳。

五、影响:一战定乾坤与“位面之子”传说

昆阳之战创下中国军事史以少胜多的极限纪录,刘秀从此声震天下,被后世称为“位面之子”(意为天命眷顾之人)。此战不仅摧毁王莽主力,更加速了新朝灭亡,为刘秀建立东汉王朝奠定基础。历代军事家将此战列为“以弱胜强”的典范,毛泽东曾评价其“战术精妙,天时地利人和缺一不可”。

六、争议与谜团

兵力真实性:王莽军是否真有42万?学者认为实际约30万,但即便按此计算,仍是中国古代最悬殊的战役之一。

天气巧合:暴雨是否为偶然?有观点认为刘秀可能预先掌握气象规律,选择夏季作战,利用雨季增加胜算。

昆阳之战不仅是军事史上的奇迹,更折射出乱世中人性的复杂与命运的无常。刘秀的胆识、新莽军的傲慢、自然的突变,共同编织成一场震撼千年的史诗

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。