北京东四胡同的蝉鸣声里,少年梁天蹲在四合院的葡萄架下修补自行车。书房里传来母亲谌容打字机的咔嗒声,父亲范荣康正在审阅《人民日报》的样刊,哥哥梁左和妹妹梁欢的读书声交织成知识分子的交响乐。这个被中国作协副主席冯牧称为"当代文化坐标"的家庭里,唯一的高中生梁天,像块未被雕琢的璞玉,在知识的洪流中倔强生长。

2024年中国社会科学院发布的《文化世家传承研究》显示,在跟踪调查的112个书香门第中,仅有17%的后代选择非学术道路。梁天恰似这17%中的独特样本——他的人生轨迹与家族期待形成奇妙夹角。当北大中文系成为家族标配时,他却在文艺兵的舞台上找到了人生坐标系。这种突围不是反叛,而是对生命本真的探索:在1980年代的部队文工团,他背着老式手风琴走遍边疆哨所,用《十五的月亮》抚慰战士思乡之情。那些被戈壁风沙打磨过的笑声,比书本上的文字更早教会他何为表演的真谛。

北京第八服装厂的缝纫机声里,藏着一个演员的觉醒。1983年的某个黄昏,梁天在堆满的确良布料中突然顿悟:流水线上的制服可以复制千万件,但人生的戏服只能量身定制。这个认知让他开始用业余时间在朝阳区文化馆"跑龙套",甚至自费购买褪色军装当戏服。这种在当时被视为"不务正业"的行为,恰恰暗合了管理学家彼得·德鲁克所说的"第二曲线"理论——在既有轨道外培育新可能。

当第一段婚姻在时代变革中解体时,梁天在双重困境中找到破局之道。1990年国家统计局数据显示,全国离婚率首次突破1%,而文艺工作者离婚率高达8.7%。面对这样的时代洪流,梁天选择将情感创伤转化为创作养分。《我爱我家》中贾志新的市井智慧,《天生胆小》里小人物的生存哲学,这些经典角色的塑造,都渗透着他对生活裂缝的深刻体察。正如他在接受《人物》杂志采访时所说:"生活给你的每个巴掌,都要变成舞台上的响板。"

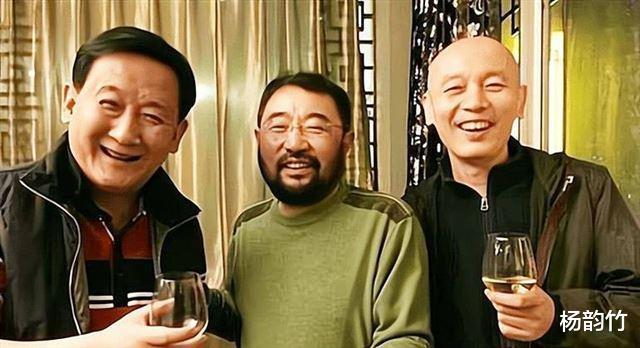

当梁天与葛优、谢园创办"好来西"影视公司时,他们或许没想到这会成为MBA课堂的经典案例。1993年民营影视公司存活率不足30%的市场环境下,这三个"门外汉"用相声式的管理创造了独特的生存法则:用即兴创作的灵活应对体制的僵硬,用朋友义气弥补商业规则的不足。这种看似"不专业"的运营方式,反而暗合了现代管理学中的"敏捷组织"理论,比学院派更早实践了扁平化管理。

在子女教育上,梁天展现出与父辈截然不同的智慧。他资助女儿梁小凉赴美学画,却从不干涉她的创作方向;支持儿子梁晓天留学英国,但鼓励他"把莎士比亚和郭德纲都装进行囊"。这种开放式的教育理念,在虎妈狼爸盛行的当代显得尤为珍贵。2023年梁小凉执导的《让我怎么相信你》斩获金鸡奖最佳处女作奖,恰是对这种教育方式的最佳注脚。

六十六岁的梁天依然活跃在镜头前,他的存在本身就成为某种文化符号。在流量为王的时代,他坚持用"老派"的方式经营人际关系:每月组织老友茶叙,用钢笔手写信件祝贺晚辈获奖。这些被年轻人视为"过时"的习惯,在社交媒体的浮华中构筑起真实的情感纽带。2024年他参演的《胡同往事》剧组里,90后演员们发现,这位"老戏骨"刷抖音的速度比他们还快——传统与潮流的碰撞,在他身上达成奇妙和解。

从服装厂工人到影视公司老板,从离婚单亲父亲到儿女成材的骄傲家长,梁天的人生轨迹犹如DNA双螺旋结构,在看似无序中暗含生命进化的密码。当我们在短视频平台刷到他教孙女包饺子的温馨画面时,或许该思考:在这个崇尚"标准答案"的时代,是否更需要这种"非典型"的人生样本?当成功学著作在书店占据整整两排书架时,梁天用六十年光阴书写了一部鲜活的反成功学手册——人生最重要的剧本,永远是自己亲手写就的那本。

站在什刹海的银锭桥头,梁天的人生如同桥下流水,绕过重重阻碍依然奔涌向前。他的故事告诉我们:在标签化的时代,敢于撕下既定标签才是真正的勇气;在焦虑蔓延的当下,保持自己的生命节奏方显智慧。当我们在职场、家庭、理想的十字路口徘徊时,或许该学学这位"非典型"逆袭者——不必活成别人期待的模样,但要对得起内心的那团火。毕竟,人生这场大戏,从来就没有标准剧本,不是吗?