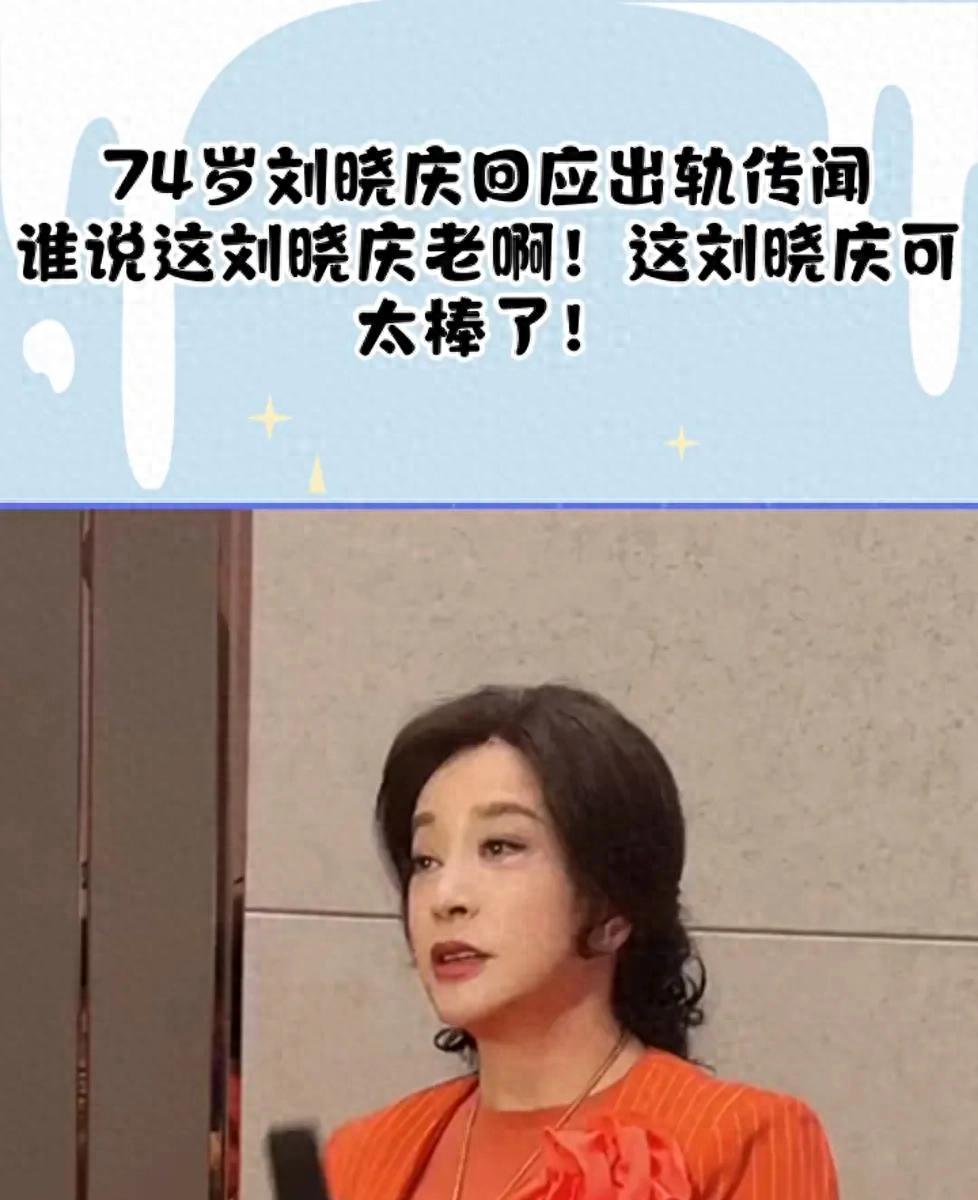

2023年8月,一组模糊的偷拍照在微博掀起惊涛骇浪。69岁的刘晓庆被推上热搜榜首时,她正在剧组指导新人演员走位。这场突如其来的网络风暴,恰似我们这个时代的缩影——在信息高速公路上,每个人都是乘客,也可能随时成为车祸现场的围观者。

据《中国网络生态发展报告(2023)》数据显示,每天有超过3800万条娱乐八卦在社交平台流转,其中67%未经证实。这个数字背后,是无数个"刘晓庆式"的困境。当#刘晓庆绯闻#的tag在24小时内突破3亿阅读量时,我们看到的不仅是某个明星的危机公关,更是一个群体在数字时代的集体焦虑。

记得去年杨紫工作室公布的一组数据吗?他们每月要处理27起不实传闻,平均每起谣言的生命周期只有72小时。这些数字像一把双刃剑,既折射出公众对明星生活的病态窥视,也暴露出流量经济下某些自媒体的生存法则——用键盘敲击出的每一个字,都可能变成插在他人心口的利刃。

"我不乱来的,是有底线的。"这句看似简单的回应,实则是刘晓庆在娱乐圈沉浮四十余年的生存智慧。当我们仔细拆解这个金句,会发现其中蕴含着三重防御体系:道德层面的自我约束、职业范畴的边界意识、以及公共形象的价值坚守。

在横店影视城,流传着这样一个真实故事:某剧组曾开价千万邀约刘晓庆出演敏感题材剧集,她却在看完剧本后婉拒:"有些钱烫手。"这种选择背后,是比合同条款更坚固的内心准则。对比某些为流量不择手段的艺人,这种"有所为有所不为"的处世哲学,恰似浑浊娱乐圈中的清流。

中国传媒大学王教授的研究团队有个有趣发现:在舆情危机中,采用"底线声明"的艺人,其公众信任度恢复速度比单纯否认快43%。赵丽颖2022年面对婚变传闻时那句"我的生活不是连续剧",就是典型案例。这种回应策略,实际上是在重构对话语境——将私人领域的问题,提升到价值共识的层面。

谣言工厂的运作密码深扒这次绯闻事件的传播链条,会发现条条大路通"流量"。某娱乐大V的爆料贴获得327万点赞后,立即有6个关联账号同步推出"深度解析"。这种矩阵式传播模式,早已形成完整的产业链。杭州某MCN机构前员工透露,打造一个爆款谣言通常需要"选题组-文案组-扩散组"的精密配合,每个环节都经过大数据计算。

心理学研究揭开了更残酷的真相:剑桥大学实验表明,人们记住一条谣言的可能性是辟谣声明的6倍。这就能解释,为什么刘晓庆工作室的声明转发量始终不及原爆料帖的1/3。我们的大脑似乎更愿意相信那些带着桃色想象的叙事,这种认知偏差在匿名网络环境中被无限放大。

但技术的双刃剑效应正在显现。腾讯最新研发的"谣言溯源系统",已能通过AI分析在15分钟内锁定最初信源。今年5月,正是这套系统帮助李冰冰团队成功起诉三个造谣账号,获赔83万元。这些技术进步,或许能为公众人物筑起新的数字护城河。

重建信任的破局之道观察刘晓庆的危机应对,会发现个精妙的策略组合。先是在抖音发布剧组日常vlog,展示真实的工作状态;接着在直播中云淡风轻谈起养生心得;最后才通过权威媒体发声。这种"场景化澄清"的方式,比召开新闻发布会高明得多——它让公众在生活化的场景中自行拼凑真相。

清华大学新闻学院有个"信任修复模型":情感共鸣(30%)+证据链(40%)+持续输出(30%)=有效修复。张颂文在遭遇不实指控时,选择连续七天分享菜市场见闻,正是暗合这个公式。当公众的注意力被持续的正向内容牵引,谣言自然会失去滋生的土壤。

或许我们应该重新定义"明星"这个词。在杭州亚运会宣传片中,巩俐对着镜头说:"演员是时代的镜子。"这种职业认知的升华,正是对抗流言的最佳疫苗。当公众人物展现出超越娱乐的价值维度时,那些低级的谣言自然会失去杀伤力。

结语:照见人性的明镜站在流量的十字路口,每个公众人物都在进行着艰难的价值抉择。刘晓庆的故事给予我们双重启示:对个体而言,底线意识是穿透乌云的阳光;对社会来说,需要建立更健全的谣言治理机制。下次当我们在热搜榜看到爆炸性八卦时,不妨多问一句:这是真相的拼图,还是流量的祭品?

此刻窗外的阳光正好,就像那个在剧组认真研读剧本的身影。在这个真相比钻石珍贵的时代,或许我们最该守护的,不仅是明星的清白,更是自己内心那杆判断是非的秤。毕竟,当我们在键盘上敲下每个字时,都在参与塑造这个时代的道德光谱