59年中南海会谈,赫鲁晓夫说了什么?毛主席下定决心反击印度

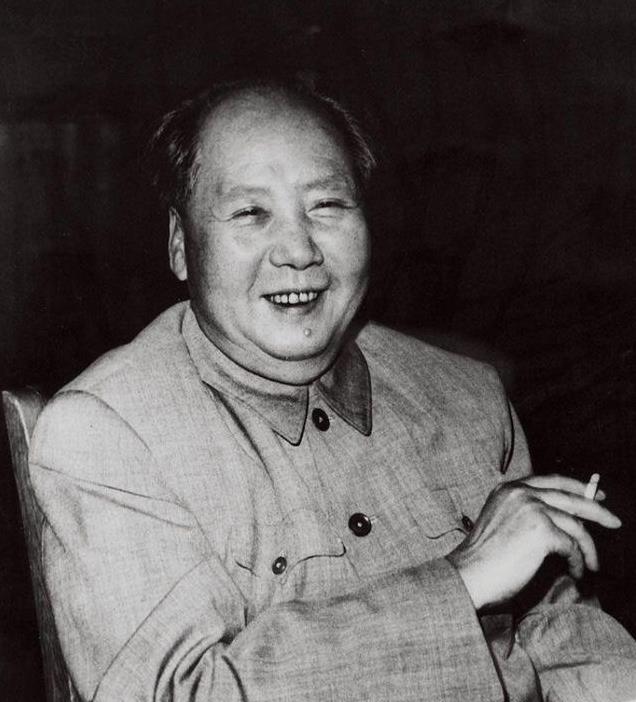

1962年,印度不断向中国边境推进,局势紧张。毛泽东召见张国华,站在军用地图前,手指指向印度的军事据点,果断下令:“清除它们!”这一命令简洁有力,体现了中国在边境冲突中的坚定立场。随后,中国人民解放军以迅雷不及掩耳之势迅速清除了印度在边境地区的军事哨所,成功赢得了对越自卫反击战的最终胜利。毛主席决定“扫了它”并非一时冲动。实际上,在1959年中南海的会谈之后,这个想法就已经在他心中萌芽。特别是当他听到赫鲁晓夫的言论后,更加坚定了这一决心。既然尼赫鲁执意要开战,我们别无选择,只能应战。有句话说得好,来而不往非礼也。有时候,只有通过必要的反击,才能让边境局势稳定下来。这样一来,和平解决边界问题的可能性才会增加。赫鲁晓夫到底表达了什么?为何1959年的计划拖延到1962年才得以实施?让。赫鲁晓夫在1959年提出了一个构想,但直到1962年这一计划才真正落地。这一延迟背后的原因值得我们仔细分析。赫鲁晓夫的想法可能涉及多方面的考量,包括当时的政治环境、经济条件以及国际局势等因素。1959年提出的设想,在1962年才得以实现,这期间可能经历了多次讨论和调整。通过回顾这段历史,我们可以更好地理解赫鲁晓夫的决策过程以及当时的复杂背景。

1959年,中共中央在中南海召开了一次重要会议。这次座谈会的主要目的是讨论当时国家的经济形势和政策调整。与会者包括毛泽东、刘少奇、周恩来等高层领导。会议期间,大家就如何应对经济困难、调整工业与农业比例等问题展开了深入讨论。毛泽东在会上强调了实事求是的原则,指出要根据实际情况制定政策,不能盲目冒进。刘少奇和周恩来则提出了具体的调整建议,包括压缩基本建设规模、加强农业基础等。这次会议为后续的经济调整提供了重要指导,对当时国家的政策走向产生了深远影响。新中国成立初期,中国和印度都属于发展中国家,两国关系曾一度十分融洽。在朝鲜战争期间,印度趁中国将主要精力集中在东北边境之际,悄然对中国西藏地区进行渗透,逐步蚕食中国领土。1954年10月,印度总理尼赫鲁到访中国。毛泽东对此次访问极为重视,以高规格的礼仪接待了尼赫鲁。双方在会谈中深入探讨了两国之间的友好关系及存在的分歧,进一步增进了相互理解。然而,尼赫鲁并未重视毛泽东的警告,访华行程结束后,印度军队依然持续进行挑衅行为,未对中国采取任何缓和措施。在这一阶段,中国面对印度的不断挑衅显得颇为无力,毕竟当时抗美援朝才是头等大事。在国际局势错综复杂的背景下,毛泽东主席明确提出中国应避免同时与美国和印度对立。这一战略思想深刻影响了当时的外交决策。在这一原则指导下,周恩来总理在与印度总理尼赫鲁的多次接触中,始终秉持和平协商的态度,而非采取强硬对抗的方式处理两国关系。这种外交策略体现了中国在处理国际事务时的务实与智慧,旨在维护国家利益的同时,避免陷入不必要的国际争端。印度无视中国的立场,经过短暂调整后,尼赫鲁再次采取行动侵占中国领土。1959年8月25日,他在中印边境制造了军事冲突。

赫鲁晓夫的立场令中国陷入两难境地。彼时中美关系已然破裂,若再与苏联交恶,中国将在国际舞台上举步维艰,这无疑会对国家的发展进程造成严重阻碍。这种外交困境使得中国不得不谨慎应对,在两大强国之间寻求平衡,以确保自身利益不受损害。1959年10月2日,中苏两国高层在中南海展开正式对话。中方出席的有毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德和陈毅等领导人,而苏方则由赫鲁晓夫、苏斯洛夫、葛罗米柯和波诺马廖夫等人代表。这次会议旨在处理当时两国间的重大议题。在会议中,赫鲁晓夫多次指责中国,认为中国应承担主要责任。他提到,中国应该努力改善与印度的关系,因为印度是一个中立国家,尼赫鲁作为领导人思想开放,值得拉拢。赫鲁晓夫明确表示,中印边境的军事冲突是不恰当的,为了领土争端而挑起战争更是得不偿失。苏联的立场显而易见,他们期望中国对印度做出让步,甚至在必要时牺牲部分领土利益。赫鲁晓夫的做法在中国历史上有个形象的说法,叫做“割地求和”。这就像用木柴去灭火,柴火不烧完,火就灭不了。这种做法不但解决不了问题,反而会让情况变得更糟。中方代表对赫鲁晓夫的言论表示强烈反对。陈毅当即回应:“这种说法完全不成立。事实是印度方面主动引发争端,他们的部队不仅跨过国境,还越过麦克马洪线,在中国领土上设立据点,并向我们的边防人员开火。”中国方面对此事有着清晰的认识,因此无法认同赫鲁晓夫的立场。

赫鲁晓夫不等毛泽东发言,立即插话道:“我们对具体发生了什么一无所知,印度方面声称你们导致了他们的人员伤亡。”会议结束后,毛主席明确了态度:既然尼赫鲁执意要开战,那我们只能应战了。正如老话说的,不打不相识。或许通过反击,边境地区才能真正稳定下来,和平解决边界问题的可能性也才能增加。这次中苏会晤虽然没谈出具体成果,但让中国摸清了苏联的立场,也让中国做好了用武力解决问题的准备。不过,真正把这种想法付诸行动,还要等到1962年。

1962年,中国与印度之间爆发了一场边境冲突,这场战争被称为中印边境自卫反击战。起因是双方在边界问题上的长期分歧,特别是对麦克马洪线的争议。印度坚持认为该线是合法边界,而中国则持不同看法。随着印度军队在争议地区不断推进,局势逐渐紧张。最终,中国决定采取军事行动,以捍卫国家主权和领土完整。战争从10月持续到11月,中国军队迅速取得优势,成功击退了印度军队的进攻,并控制了关键地区。战后,中国主动宣布停火,并将部队撤回战前位置,展现了维护和平的意愿。这场战争不仅巩固了中国在边境地区的实际控制,也对中印关系产生了深远影响。不少人觉得,1962年那会儿中国没立刻动手,主要是国家正处在艰难阶段,经济条件不允许,军队也抽不出足够力量去应对。在我看来,这只能算是一个影响因素,绝非关键所在。真正起决定作用的,还得看当时国际局势的变化。1962年,全球局势骤然紧张,这便是众所周知的古巴导弹危机。当时,美苏两大超级大国在加勒比海地区展开了一场激烈的对峙。苏联秘密在古巴部署了核导弹,直接威胁到美国本土安全。这一举动引发了美国政府的强烈反应,肯尼迪总统立即下令对古巴实施海上封锁。双方剑拔弩张,战争一触即发。经过13天的紧张谈判与博弈,最终苏联同意撤走导弹,美国也承诺不入侵古巴,危机得以和平解决。这一事件成为冷战时期最具标志性的冲突,深刻影响了后来的国际关系格局。1962年8月,美国情报部门在古巴境内侦察到了苏联正在建造的导弹基地。1962年10月14日,美国派出的U2侦察机在古巴西部执行任务时,拍摄到一系列重要照片。这些照片显示,苏联正在该地区建造导弹发射设施,并且发射装置上配备的正是核导弹。这一发现引起了美国的高度警觉。美国对古巴部署核导弹一事深感焦虑,这一举动让白宫如坐针毡。面对这一威胁,肯尼迪总统决定采取强硬措施,向苏联传达一个明确信号:美国已做好战争准备,绝不容忍任何核威胁。这一决策不仅体现了美国的战略决心,也展现了肯尼迪政府维护国家安全的坚定立场。通过这一系列行动,美国向苏联展示了其不惜一切代价捍卫国家利益的决心。古巴导弹危机达到了顶点,美苏两国在加勒比海地区展开了大规模军事行动。两国首脑多次考虑启动核打击程序,将全球置于前所未有的危险境地。这场危机被历史学家视为人类文明面临的最大生存威胁,世界一度濒临全面核战争的深渊。

在美苏两国紧盯着古巴局势的那段时间,中国领导人果断采取行动,将坚定的决心转化为实际行动。1962年10月20日,中国对印度发动了自卫反击战。这一决策不仅展示了中国的战略决心,也在地缘政治紧张的背景下,彰显了中国捍卫国家利益的坚定立场。应对国内经济挑战并非短期任务,需要长期持续的努力。经济复苏是一个渐进的过程,不可能在短期内迅速完成,更不会在问题刚解决时就面临新的危机。我们必须做好打持久战的准备,稳扎稳打地推进经济恢复工作。在我看来,导致这一现象的主要原因还是国内情况,而最根本的因素则是当时的局势发生了显著转变。1962年10月28日,国际局势出现重大转折。苏联方面宣布将从古巴撤出部署的导弹设施,标志着古巴导弹危机的和平解决。与此同时,中国与印度之间的边境冲突也迎来了关键节点,自卫反击战的第一阶段作战行动在这一天正式宣告结束。这两个看似不相关的事件,实际上都反映了当时国际格局的深刻变化。苏联在古巴的军事部署调整,体现了冷战时期美苏两大阵营的博弈与妥协;而中印边境局势的发展,则展现了亚洲地区新兴国家在独立后处理领土争端的方式。这两起事件的发生,不仅改变了当事国的关系,也对20世纪后半叶的国际关系格局产生了深远影响。第二阶段的行动同样迅速结束,原因在于中国领导人深知,对印度的自卫反击战不能拖延。迅速对印度造成重大打击,就能迫使他们冷静下来进行谈判。同时,解放军展现出的快速反应和强大实力,也会让美国和苏联重新评估他们在中印边境冲突中的立场。这样一来,国际社会对中国自卫反击行动的看法也会更加谨慎。通过这种方式,我们不仅能有效遏制印度的挑衅,还能在国际舞台上树立中国的威信,让其他国家不敢轻举妄动。谈判桌上的强势地位往往源于战场上的胜利。在对印自卫反击战结束后,印度国防部长因战事失利被迫辞职。此后,印度与巴基斯坦陷入长期军事冲突,无暇他顾。这一局势为中国西藏地区创造了相对稳定的外部环境,使其得以在和平中发展。这段历史表明,军事上的成功不仅能够改变地缘政治格局,还能为特定区域带来长久的安宁。印度与巴基斯坦之间的持续对抗,客观上为中国西藏地区提供了战略缓冲,使其免受外部干扰,从而专注于内部建设与发展。这种由军事胜利带来的和平环境,往往比单纯的外交努力更为持久和有效。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。