1969年李宗仁去世时,周恩来总理在悼词中修改了四个字,毛泽东主席对此表示赞同。

李宗仁回国的经历

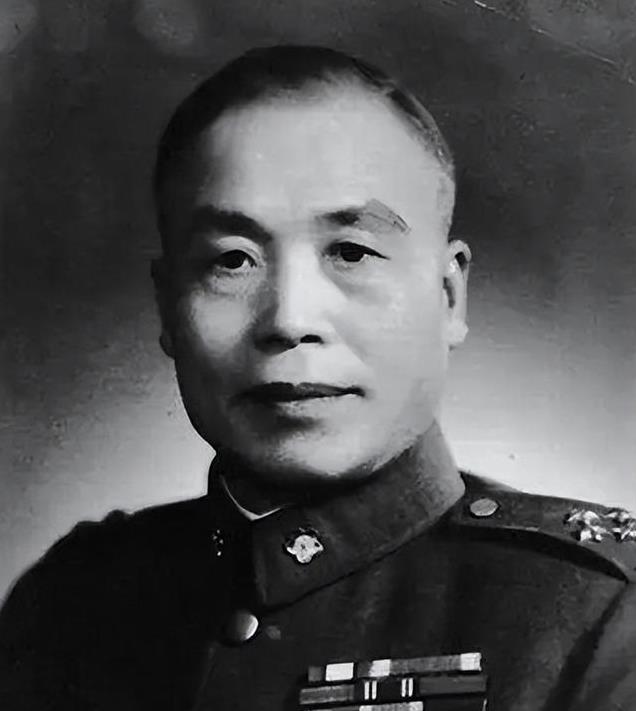

1965年刚开春,纽约某处公寓内,李宗仁正默默收拾着自己的资料。他仔细把各类文件分类装箱,在箱子外面轻轻写上"暂存"或"销毁"的标记。这些事他做得格外小心,生怕弄出什么动静,因为他清楚,台湾那边的人正时刻盯着他的一举一动。

李宗仁在美国住了整整十五年。这些年里,他亲眼看着新中国一步步强大起来,也看到了台湾当局的种种错误做法。尤其是1954年,程思远带来了周总理的密信,这让李宗仁回国的想法更加坚定。不过,要想避开台湾当局的眼线,可不是件简单的事。

为了实现这个目标,李宗仁先是放出风声,说要到欧洲旅游三个月。消息一传开,他就让律师帮他处理在美国的房产买卖。表面上看就是普通的房产交易,其实这是他早就想好的脱身之计。他把房子卖给了一个美国商人,这样既保住了自己的财产不被冻结,又为以后回国做好了准备。

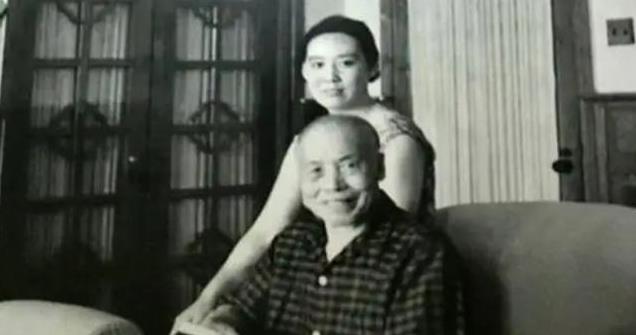

1965年春天,李宗仁到了瑞士的苏黎世,和妻子郭德洁碰了头。就在他们打算动身回国的时候,台湾方面派出的间谍也跟了过来。这些间谍假装有重要文件要交给他,其实是想找机会接近李宗仁。

紧要关头,程思远果断站了出来。他守在李宗仁住的宾馆大门外,硬是挡住了那些特工的去路。两边吵得不可开交,可程思远说什么也不放他们进去。这一拦,彻底断了台湾那边监视的最后一根线,给李宗仁回国争取到了关键的时间。

接下来的旅程被设计得非常隐蔽。李宗仁等人先后途经雅典、贝鲁特、卡拉奇等多个城市,走走歇歇,小心避开任何可能的追踪。每到一个地方,他们都会调整原定计划,有时甚至会突然改换航班。通过这种兜兜转转的方式,他们最终摆脱了所有潜在的跟踪者。

在香港短暂逗留后,李宗仁终于来到广州。当他再次踏上这片十六年未见的故土时,不禁泪流满面。对这位年过七旬的老人而言,从广州到北京的行程,不仅是空间上的跨越,更标志着他政治信念的彻底改变。

新中国成立后,对李宗仁的接待安排

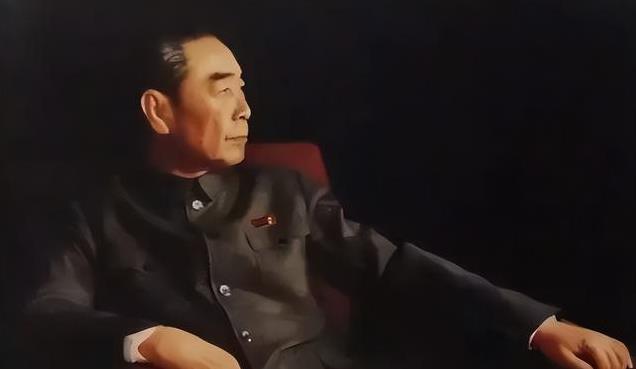

1965年7月20日中午刚过,一位重要人物抵达了北京机场。周恩来总理亲自到场接机,还特意安排李宗仁住进了钓鱼台国宾馆的12号楼。这栋楼向来是接待外国贵宾的地方,这次接待李宗仁,充分展现了新中国对曾经的政治对手的包容态度。

当天晚上,周恩来带着一份周密的接待计划到了12号楼。这份计划不仅写明了李宗仁的衣食住行,还规划好了他要去参观考察的地方。最特别的是,计划里还安排了一位中医大夫,每周固定时间来给李宗仁看病开药。

七月末的一个黄昏,毛泽东在丰泽园请李宗仁吃饭。座位安排很有意思:毛泽东和李宗仁分别坐在桌子两头,周恩来坐在他们对面。席间,三人聊起过去的事,毛泽东特别提到了1946年在重庆谈判时的经历。说到台儿庄战役,毛泽东称赞了李宗仁在抗战中的出色表现。

李宗仁对新中国的发展成果深感震撼。在考察首钢时,他站在炼钢设备旁,仔细了解了生产规模和技术水平。听说这家钢厂一年的钢铁产量比解放前全国的总产量还要高,他不禁发出由衷的赞叹。

李宗仁来到北京航空学院,一位年轻的教授向他展示了中国自己研发的喷气发动机。看到这些,他不禁回忆起1949年之前,国民党连一架战斗机都造不出来的尴尬局面。在学院的实验室里,他认真观看了最新研发的航空设备,并在参观笔记中写道:"科技推动国家发展,年轻人真是了不起。"

为了让李宗仁亲眼看看农村的新气象,周恩来专门带他去了北京郊区的人民公社。在昌平县的一个蔬菜种植园,当地农民给他展示了先进的农具和现代化的种植技术。这些变化让李宗仁深受触动,他在当天的日记里写下:"农村焕然一新,真是和过去大不一样了。"

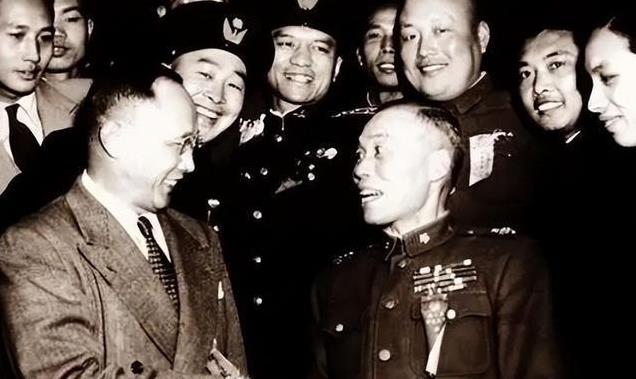

李宗仁在北京时,见到了不少老朋友。这些访客里,有以前国民党的军官,也有从国外回来的文化人。他们的到来,不仅勾起了过去的回忆,还让李宗仁感受到新中国处理历史问题的宽容做法。每次见面,周恩来都派人精心准备,既让老朋友们能自在交谈,又保证了整个过程的安全可靠。

这些贴心的照顾,既展现了政治层面的重视,也体现在日常生活的每个细节中。专门负责李宗仁生活起居的服务人员都受过专业训练,他们熟悉李宗仁的日常喜好,清楚他偏好的茶叶种类和菜品口味,甚至房间的温度也要调到他最舒适的状态。

三、李宗仁对新中国的看法逐渐改变

1953年,李宗仁在美国听到抗美援朝胜利的消息,这位曾经的将领头一回真正意识到新中国的强大。他留下的笔记里提到:"志愿军靠着步兵对抗美军的先进武器,硬是把他们挡在三八线以南,这种打仗的本事真是了不起。"

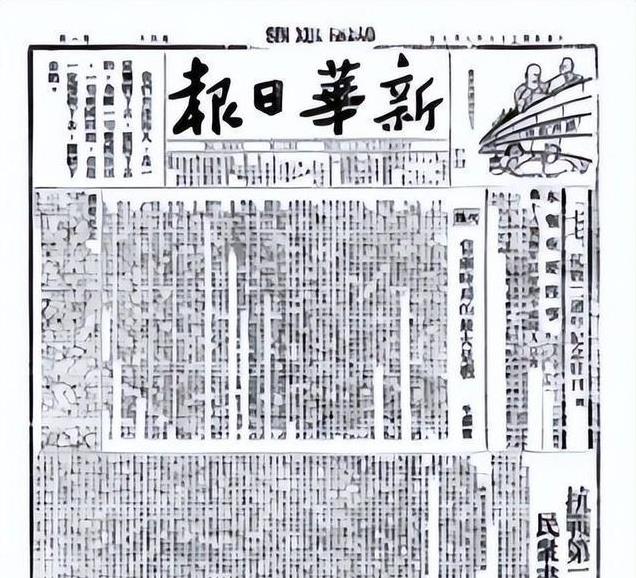

1955年的万隆会议让李宗仁深受触动。周总理在会上发表讲话,表示中国愿意与美国协商,缓解台湾海峡的紧张局势,现场顿时响起一片掌声。李宗仁从报纸上得知这一消息,特意把报道剪下来保存,还在旁边写下评语:“和平共处五项原则,真是高明之举。”1964年10月16日,中国首枚原子弹成功爆炸的消息轰动了世界。当时身在美国的李宗仁从广播中得知这一消息后,马上给远在瑞士的程思远写了一封信。他在信里写道:"过去贫穷落后的中国,如今能够独立造出原子弹,这是多么了不起的跨越。"这封信后来被程思远带回中国,成为了记录李宗仁观念变化的关键史料。1965年回到国内,李宗仁和不少思想开明的人士进行了多次深入交谈。特别是与黄绍竑的那次对话,给他留下了深刻印象。黄绍竑向他具体讲述了土地改革之后,农民生活有了哪些好转。听完这些,李宗仁感叹道:"国民党政府始终没能解决的农民问题,现在终于有了改变。"李宗仁在北京时认识了几位从国外回来的华侨。这些人跟他聊起新中国在世界上的影响力变化。其中一位印尼归侨说,中国在万隆会议上的表现让亚洲和非洲国家对中国刮目相看。通过这些交流,李宗仁更清楚地了解了新中国在国际上的重要地位。

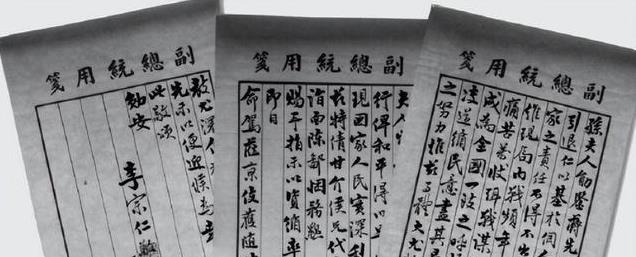

李宗仁的想法不是一下子改变的。从开始的不认同到后来的全力支持,这个转变差不多花了二十年。这段时间里,新中国的每一点变化和进步都在慢慢影响着他的看法。尤其是当他亲眼看到新中国建设的成果后,他对国家的前景有了很大的信心。在一部尚未完成的回忆录里,李宗仁曾提到:"新中国成立后的成就是全面的,不论是工业还是农业,科技还是教育,每个方面都取得了显著的进步。这些进步不是空话,而是看得见摸得着的改变。"这段话,大概最能体现他思想的转变。四个字的调整带来了巨大变化1969年1月30日,李宗仁在北京医院的病房里去世。消息传到中南海后,周恩来马上安排有关部门制定丧事处理方案。这个方案的初稿很快就摆在了周恩来的办公桌上,里面提到李宗仁时用了"前国民党副总统"这个称呼。周恩来提起钢笔,在“原”字上划了一笔,又在“副”字上打了个叉,改成了“代”字。于是,“原国民党副总统”变成了“国民党代总统”。这个小小的改动,看似简单,却展现了新中国在处理历史人物问题上的巧妙策略。这份修订后的文件迅速送到了毛泽东手里。看完周恩来的改动,毛泽东只简单说了句"同意"。可这个决定在当时却引发了不少争议。有人提出质疑,认为李宗仁是在1949年快结束时才当上代总统的,而且任期只有几个月,是否真的有必要在正式文件里这样称呼他?周恩来曾就此问题作出清晰说明。在一次内部讨论中,他谈到:"历史事实不容改变,不应以任职时间长短来评判一个人的历史地位。李宗仁确实做过国民党代总统,这是无法否认的。我们承认这一事实,正体现了对历史的客观态度。"名称的变动首先体现在葬礼档次的变化上。根据最新安排,李宗仁的遗体将在八宝山革命公墓进行火化,其骨灰也永久存放于此。这种安排在当时非常罕见,因为八宝山革命公墓通常只用于安葬那些为新中国建设作出重大贡献的革命先驱和杰出人士。

在李宗仁先生的葬礼上,许多中央领导都前来送别。会场上的挽联写得很有深意,既赞扬了他在抗战时期的功绩,也认可了他晚年的思想转变。其中特别提到了"爱国主义"这个字眼,这在当时的政治环境下有着特别的含义。这个变化带来的长远意义在于,它为今后解决类似的历史问题树立了标杆。1972年制定白崇禧的丧葬安排时,就借鉴了李宗仁的处理方式。而且,这种模式还延续到了之后对回国人员的称呼上,形成了一定的规范。这次调整带来了出乎意料的国际反响。在台湾的部分国民党成员阅读了新华社的相关报道后,对新中国对待历史问题的立场有了新的理解。一位前国民党高级军官在致友人的信件中提到:"就连李宗仁这样的历史人物都能获得这样的礼遇,可见大陆的政策确实有了转变。"1969年2月,中央发出通知,要求各地在历史资料中统一采用新的称呼方式。这一举措不仅规范了对某个人的称呼,更重要的是树立了处理历史问题的准则:尊重事实,不因政治立场而歪曲历史真相。李宗仁相关资料的整理与学术研究具有重要意义。1970年春天,中央档案馆启动了李宗仁历史档案的整理工作。整理范围从他旅居美国时的往来信件,到1969年逝世前的各种文件。工作人员惊讶地发现,光是李宗仁1965年回国后的谈话记录就有200多份,这些大多是珍贵的第一手历史资料。工作人员在整理资料时,意外找到了一份极具价值的文稿。这是李宗仁在1966年亲手撰写的《桂系军阀兴衰史》,全文长达十二万多字。手稿不仅全面叙述了桂系军阀的兴衰过程,还披露了不少罕见的历史内幕。比如,其中就记录了1926年北伐战争时,桂系与其他军阀进行秘密会谈的具体情况。

1971年,中央档案馆又收到了一批从美国寄来的文件。这些是李宗仁在美国生活时留下的个人物品,有日记、信件和照片等。其中最有意思的是一份1948年的会议记录,里面写了李宗仁和美国政府官员的多次谈话内容。这份记录对了解当时中美两国的情况很有帮助。李宗仁的病历资料同样值得深入探讨。北京医院留存的看病记录表明,他1965年回到祖国后,医生采用了中医和西医一起治病的办法。这些档案不仅让我们看到新中国成立后医疗技术的提高,还真实记录了那个年代中医和西医如何配合治病的实际情况。1972年,一个特别组建的档案整理团队在钓鱼台12号楼找到了一批珍贵的照片。这些照片拍摄了李宗仁到各地参观的场景,特别是他在上海、武汉等地视察工业项目的瞬间。每张照片后面都配有具体的文字介绍,这些记录为研究新中国成立初期的工业建设提供了宝贵的参考依据。李宗仁与海外华侨保持着频繁的通信联系。这些书信记录了他们逐渐了解新中国的历程。尤其是在1965年以后,不少原本对新中国持保留态度的华侨,通过李宗仁的亲身经历,开始重新审视并接纳这个新兴的国家。整理出来的档案里,有不少李宗仁跟重要历史人物的对话内容。这些谈话记录里,他们聊到了抗日战争、解放战争这些大事件。特别是他跟张治中的那次深入交谈,把1949年北平和平解放的来龙去脉讲得很清楚,给研究这段历史提供了新鲜的角度。1975年,中央档案馆完成了李宗仁相关档案的首批整理任务。

工作人员一共处理了3000多份文件、500多张照片以及超过50小时的录音材料。这些珍贵的历史资料经过按时间和主题的系统分类,现在已经成为研究民国时期和新中国成立初期历史的重要参考依据。这些档案不仅对历史研究意义重大,在政策制定中也起到了关键作用。就拿对台政策来说,李宗仁的亲身经历和观点就成为了重要依据。他当年与国民党要员的通信,更是为洞察台湾政坛动态提供了宝贵的一手资料。由于档案具有重大价值,1978年特别组建了李宗仁档案研究团队。这个团队的主要任务是对档案进行细致分析和全面梳理,为以后的历史研究提供支持。他们同时还制作了完整的档案索引,以便学者们能够快速查找相关资料。