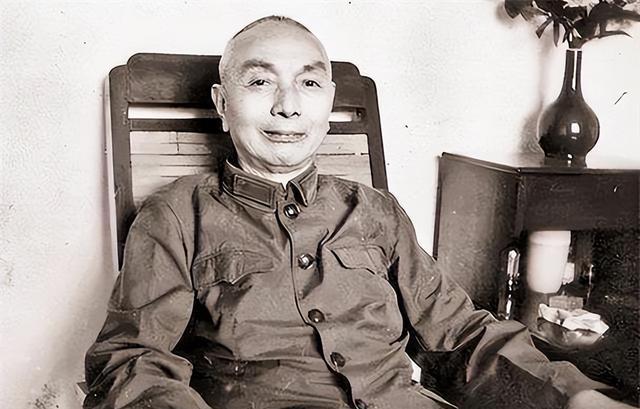

郭汝瑰晚年透露:我潜伏国军多年,真正佩服的国军将领只有两人!

1980年的某个夜晚,郭汝瑰与儿子坐在一起,聊起了他过去几十年在国民党军队里潜伏的日子。他坦言,自己其实是中共派到国民党内部的特工,还提到了他对两位国民党将领的真心敬佩。在那个风云变幻的年代,郭汝瑰的经历充满了戏剧性,他的故事也将在接下来的讲述中逐渐展开。

【多岔路口的从军抉择】

20世纪20年代的中国,正值风云变幻之际。那个时期的青年,往往在一次街头活动或一场思想交锋中,就决定了人生的方向。郭汝瑰正是被这股时代洪流裹挟着前行的人。他出生于四川一个家境不错的家庭,自幼天资聪颖,心怀远大抱负。五四运动的浪潮如惊雷般席卷全国,也波及了四川地区。年轻的郭汝瑰经常看到街头聚集的同龄人振臂高呼,这种爱国热情深深触动了他。

郭汝瑰最初对科学救国充满热情,立志攻读工科,希望通过技术振兴国家。然而,家族长辈对他的未来有不同看法。他的父亲更倾向于让他学医,认为“救人是救国的基础”。就在郭汝瑰为选择工科还是医学犹豫不决时,堂兄郭汝栋的一番话改变了他的想法。郭汝栋是川军的一名师长,他对郭汝瑰直言:“当前的中国,救国的最佳途径是投身军旅。”这句话深深打动了郭汝瑰,激发了他内心的报国情怀。

郭汝瑰的军人梦一旦燃起,便不再迟疑。他果断选择报考当时国内顶尖的黄埔军校。起初,他的父亲并不支持,但在郭汝栋的劝导下,父亲最终同意了。1926年,年仅18岁的郭汝瑰顺利进入黄埔军校第五期。当他首次穿上那身象征荣耀的军装,站在操场上时,眼神坚定,内心充满激情。他相信,这里将是他开启个人传奇的起点。

黄埔军校不仅是郭汝瑰军事生涯的起点,还让他接触到了一种全新的世界观。在那里,他结识了萧楚女、恽代英等坚定的共产主义者。这些年轻人向他展示了中国未来的另一种可能性。课堂上,他们讲解马克思主义,分析阶级斗争;课后,他们开展地下活动,宣传革命理念。郭汝瑰被这些思想和行动深深打动,开始研读马克思的著作,对共产主义产生了强烈的好奇心。他经常在夜深人静时独自思考,这种全新的理论是否真能改变中国的命运。经过反复思量,他认定这是一条充满挑战但意义非凡的道路。

1928年,郭汝瑰做出了一个关键决定。他不顾生死,暗中加入了中国共产党。这一选择意味着他不仅要承担家族的重托,还要肩负起一项崇高的信念。但这条路并不平坦。就在那一年,蒋介石发动了"四一二政变",大规模搜捕共产党人。郭汝瑰目睹了许多战友被捕或牺牲,他不得不隐藏真实身份,对所有人隐瞒自己的政治立场。

郭汝瑰的人生轨迹中,堂兄郭汝栋扮演了关键角色。作为川军高级将领,郭汝栋对蒋介石十分忠诚,他察觉到郭汝瑰可能亲近共产党。面对这种猜疑,郭汝瑰选择听从堂兄的安排,远赴日本军事院校深造。这一决定不仅化解了堂兄的疑虑,也为他未来的发展开辟了新道路。

郭汝瑰在日本的那段日子,成了他人生的重要转折点。表面上,他是个普通的军人学生,但内心却充满了纠结和不满。校园里,日本军人对中国人的敌意随处可见,郭汝瑰经常遭遇不公和排斥,但他只能默默忍受。他全身心投入军事理论的学习,一心想着用这些知识来振兴国家。他也明白,自己是被堂兄送到日本“避风头”的。如果不去,他可能会因为身份暴露而陷入危险;但去了日本,也意味着他脱离了党组织,像一片无依无靠的浮萍,失去了归属感。

"九一八事变"发生后,他的情绪跌至谷底。得知日军占领东北的消息,他内心充满愤怒。面对这种敌视的环境,他决定立即退学返回祖国。他对堂兄表示:"我学习军事是为了抗击侵略者,而不是让侵略者随意欺凌我们!"这句话掷地有声,让堂兄无言以对。

郭汝瑰回国后,考上了南京陆军大学,继续学习军事知识。他在校表现优异,成绩拔尖,被大家称为“军界未来的希望”。不过,毕业后他并没有直接进入军队,而是选择留在陆大的研究院当教官。表面上,他说是为了深入研究军事理论,但真正的原因是他不想为蒋介石效力。他知道,自己需要等待一个更合适的时机,一个既能坚持自己的信念,又能为国家和人民做事的机会。

在这段时间里,郭汝瑰一直在提升自己。他始终记得入党时的承诺,也盼着有一天能再次和党组织联系上。他的生活就像在风浪中航行的小船,虽然颠簸,但从未迷失方向。他的人生轨迹,已经和历史的大潮紧紧相连。

【一战成名,跻身权力中心】

1937年,随着抗日战争的全面打响,整个中国陷入了战火之中。郭汝瑰在此时刚刚完成了在陆军大学研究院的多年学习。尽管他具备卓越的军事才能,但他始终谨慎地隐藏自己的真实身份,混迹于国民党高层。他明白机会转瞬即逝,当蒋介石不得不宣布第二次国共合作,共同对抗日本侵略时,他立刻投身前线,这成为他军事生涯的一个重要转折点。

郭汝瑰被派往第十四师出任参谋长。虽然职位不算显赫,但这为他提供了展现才华的绝佳机会。不久,淞沪会战打响,日军攻势猛烈,战场一片狼藉。第十四师负责的防线成为关键战场,师长霍揆彰正为缺少得力指挥官而发愁。关键时刻,郭汝瑰挺身而出,接替了临阵脱逃的旅长,亲自带领部队在前线作战。

在激烈的战火中,郭汝瑰展现了非凡的决断力。他稳守阵地,以铿锵有力的声音调度士兵,尽管炮弹不断在周围爆炸,他依然保持镇定。他深知,若阵地被攻破,日军将迅速撕开防线,导致整个战场形势急转直下。在生死攸关之际,他挥笔写下誓言:“若阵地失守,我愿为国捐躯。”这封誓言在军中广泛传播,极大鼓舞了士兵的斗志。在郭汝瑰的带领下,部队坚守阵地长达七天七夜,成功抵挡了日军的强攻,圆满达成了战略目标。

淞沪会战的胜利让郭汝瑰一战成名,直接升任第五十四军参谋长。此后,他的军事才能广受认可,迅速成为陈诚手下的重要将领。陈诚是蒋介石极为信任的第三战区司令,特别器重郭汝瑰的能力。在陈诚的推荐下,郭汝瑰先后担任二十军参谋长和第五师师长等职,逐渐进入国军高层。然而,郭汝瑰并未被这些职位迷惑,始终牢记自己的秘密身份。他深知,自己在国民党内部地位越高,就越能为党组织获取更多核心情报。

抗日战争时期,郭汝瑰在战场上的表现相当亮眼。武汉战役中,他采用迂回战术,避开了日军强大的火力,有效降低了部队损失。这一仗打下来,蒋介石对他赞不绝口,直接夸他是"黄埔的骄傲"。到了长沙之战,他更是带领兵力不足的部队打赢了日军,这一战彻底确立了他的军事地位。后来在鄂西战场上,他准确预测了日军的行动方案,提前向上级汇报作战计划,最终又拿下一场胜利。凭借这一系列战绩,郭汝瑰成功跻身蒋介石的核心将领圈子,在老蒋身边也站稳了脚跟。

随着蒋介石对共产党的敌意不断升级,郭汝瑰内心的挣扎也越来越强烈。他亲眼看到国民党内部腐败成风,官员们只顾争权夺利,互相勾心斗角,这让他对这个体制彻底失望。那些口口声声喊着“保家卫国”的军官,实际上却只顾着为自己捞好处,这让他感到极度反感。相比之下,他越来越坚信,只有共产党才能真正带领中国走向光明的未来。然而,在国民党内部,他不得不隐藏自己的真实想法,利用自己的才能来获取更多的信任和机会。

郭汝瑰深知自己所处的险境,但他始终保持冷静,凭借出色的伪装技巧隐藏内心的紧张。在一次关键的战略讨论中,蒋介石直接向他征询对战局的见解。他沉着应对,既附和了蒋的观点,又不动声色地融入了一些看似无关紧要的提议,这让蒋介石感到十分满意。然而,这些看似普通的建议背后,实则暗含巧妙的情报传递,直接左右了解放军的战场部署与决策。

某天,杜聿明随口提议去郭汝瑰家看看。一进门,他愣住了。郭家布置简单得不能再简单,桌子椅子都破破烂烂,沙发补丁摞补丁,连茶杯也旧得掉色。郭太太穿着朴素,亲自在厨房忙活。这场景让杜聿明摸不着头脑——国民党高层虽然也有清官,但像郭汝瑰家这么穷酸的,还真没见过。他心里直打鼓:这哪像是国民党大官,分明就是共产党的作风。

杜聿明对郭汝瑰产生了怀疑,并将这种不安告诉了蒋介石。但蒋介石对郭汝瑰的信任并未动摇,他不仅没有立刻采取任何措施,还在杜聿明面前为郭汝瑰说话:“郭汝瑰是我看中的人,别轻易相信那些传言。”尽管如此,蒋介石的疑心并未完全消除。他私下让儿子蒋经国暗中调查郭汝瑰的底细。

尽管如此,杜聿明依旧坚持自己的立场。他对郭汝瑰的疑虑,主要源于战场上的一系列“不寻常”现象。杜聿明注意到,在某些关键战役中,解放军的动向与国防部的高度机密作战方案出奇地一致,这种近乎完美的同步性让他感到不安。他多次尝试搜集证据来证实郭汝瑰的嫌疑,但每次都未能成功。

1948年淮海战役期间,杜聿明率领国民党军队与解放军展开激烈交锋,但战局迅速恶化。就在胜负未定的紧要关头,蒋介石突然调整战略,下令杜聿明撤离徐州,并与其他部队联合围剿解放军主力。杜聿明意识到,这一决定不仅缺乏章法,更可能引发全军覆没的后果。他当即怀疑,郭汝瑰是否在背后操纵了这一决策。最终,杜聿明战败被俘。在被押送途中,他直视郭汝瑰,语气中夹杂着愤怒与无奈,说道:“老郭,你当年演得真像。可惜,我错看了你。”

郭汝瑰淡然一笑,语气平和地回应:“老杜,咱们都是当兵的,只不过走的路不一样。”杜聿明一时语塞,低下头没再说话。他之前就有些疑虑,但直到这一刻才彻底明白,郭汝瑰果然是共产党的人。多年的疑问,终于有了答案。

郭汝瑰的卧底经历令人惊叹,他在国民党核心圈子里潜伏了几十年,始终处于高度危险的环境中。面对蒋介石、杜聿明等精明强干的对手,他不仅成功保全了自己,还出色地完成了任务。这背后体现了他非凡的智慧、勇气,以及长期隐忍和伪装的本领。在敌我双方之间周旋时,他时刻保持警惕,却总能掌控局势,巧妙化解每一次可能暴露身份的危机。

这段历史上的猫鼠较量,堪称谍战领域的经典案例。面对杜聿明的疑心和蒋介石的反复审查,郭汝瑰始终未被识破。他凭借过人的隐忍和机敏,不仅成功获取了敌人的信任,更为中共输送了大量极具价值的军事情报,成为推动解放战争胜利的关键人物。郭汝瑰的一生,始终与这些惊险的对抗交织在一起,在动荡的年代里,谱写了一曲壮丽的传奇篇章。

【钦佩的两位国军将领】

1980年春,在重庆北碚的一处普通院子里,郭汝瑰手持党徽,神情凝重地望着自己的儿子。此时,他终于可以放下数十年的伪装,重新回到党组织的怀抱。他轻抚着党徽,思绪回到了那些潜伏在国民党高层的艰难岁月,低声说道:“在国军将领中,我只佩服两个人。”这番话让儿子既震惊又好奇,忍不住问道:“他们是谁?为什么让你这么佩服?”

郭汝瑰抬眸,目光中带着几分钦佩:“张治中和傅作义,跟那些只顾争权夺利、耍心眼的将领不一样,他们是真的把国家和民族利益放在第一位的人。”

郭汝瑰一开始就谈到了张治中,这位在国民党内被称为“和平将军”的重要人物。张治中一直坚持和平立场,反对内战,提倡共同抗日。郭汝瑰回忆了抗战时期的一次会议,当时蒋介石为了获取更多资源,计划减少前线兵力,优先保护自己的中央军。这一想法遭到了张治中的强烈反对。张治中当场拍桌子质问蒋介石:“抗日是为了国家和民族,不是为了一个政党或个人!如果中央军只顾自保,让地方军去拼命,士兵们怎么会相信你是真心抗日?”

蒋介石对张治中的态度非常不满,但张治中毫不妥协。他的坦率让郭汝瑰深感敬佩。郭汝瑰回忆道:“我亲眼目睹张治中据理力争,即便得罪蒋介石也在所不惜,只为维护国家的抗战大局。这种勇气,不是常人能有的。”他语气沉重地补充:“张治中不仅是位将军,更是一个真正心怀家国的人。”

在解放战争期间,张治中的和平主张愈发坚定。随着国共两党对抗不断升级,他多次出面调停,力劝蒋介石与共产党展开谈判。面对强权,他毫不退缩,甚至直接向蒋介石提交辞呈,以此表达对内战的反感。郭汝瑰深知,这种行为在国民党内部风险极大。蒋介石生性多疑且固执,任何与他意见相左的人都可能遭到排挤甚至迫害。尽管如此,张治中始终坚守自己的信念,未曾改变立场。

与张治中的正直性格不同,傅作义展现出了非凡的智慧和勇气,特别是在民族大义面前做出了关键抉择。郭汝瑰回忆1949年北平和平解放时,对傅作义的果断决策印象深刻。当时,傅作义手握几十万国民党军队,这些部队驻扎在北平周边,随时可能与解放军开战。然而,他清楚继续抵抗只会让北平百姓遭受战火之苦。经过长时间的思想斗争,他顶住了蒋介石的强力施压,毅然决定与共产党进行谈判,最终促成了北平的和平解放。

郭汝瑰表示,傅作义的决策不仅保住了北平几百万人的性命,还让这座历史悠久的城市免遭战火破坏。他认为,傅作义把老百姓的安全放在党派利益之上的做法,确实让人钦佩。郭汝瑰清楚,当时傅作义的处境非常复杂。他一方面要应付蒋介石派来的特使施加的压力,另一方面还得稳住军队里那些反对和谈的强硬分子,同时还得暗中与共产党保持联系。稍有不慎,就可能陷入危险,甚至危及生命。

在那个动荡的年代,很多人只想着如何扩大自己的权力和财富,但张治中和傅作义却选择了为国家和人民放弃个人的利益。郭汝瑰提到,“他们的决定并非一时兴起,而是经过认真思考后的结果。正是这种罕见的担当精神,让我至今对他们充满深深的敬佩。”

郭汝瑰的语气逐渐变得沉重,似乎沉浸在了过去的回忆中。他慢慢说道:“我们这辈人,经历了太多的风雨,见过不少为了私利而耍手段的人。但像张治中和傅作义这样的人,能有几个?他们为了国家和民族的未来,甘愿承受来自自己人的误解、批评,甚至被抛弃的风险。”

郭汝瑰的儿子默默注视着他,眼神里透出了更深的领悟。郭汝瑰望向窗外的天空,仿佛穿越了岁月的迷雾,看见了那些为民族大义而拼搏的身影。他的声音忽然变得铿锵有力:“我这一辈子,不管以什么身份,始终都只想着为国家和人民奉献一切。张治中和傅作义,也是这样的人。我们虽然站在不同的立场,但心中的信念和做出的选择,其实并无二致。”

言毕,郭汝瑰静默不语。他内心的起伏已渐渐平息,然而眼中仍透露出历经沧桑的痕迹。这些痕迹是他在漫长的潜伏岁月中,面对无数生死考验所留下的印记,也承载着他对那些始终坚持正义与信念之人的由衷钦佩。

郭汝瑰的人生历程,堪称一部时代的生动写照。他早年以卓越之姿从黄埔军校走出,逐步晋升为国民党军队的核心人物。然而,他真正的身份却是中国共产党安插在敌方阵营的秘密特工。在解放战争中,他以非凡的智谋和勇气,为最终的胜利做出了重大贡献。在充满危险与挑战的潜伏岁月里,他的机智、果敢与毅力得到了充分体现。

在人生的最后阶段,郭汝瑰终于卸下了多年以来的隐秘身份,能够坦然面对公众。他向党组织提交的入党申请,不仅象征着他作为一名老兵的回归,更是他对坚定信仰的真挚表达。在郭汝瑰的回忆录中,他提及的张治中和傅作义,不仅是他在国军中极为尊重的将领,更是那些在历史洪流中坚守民族大义的杰出人物。在那个动荡不安的时代,他们的决策体现了难得的理智与责任感,展现了人性的光辉。

真相终将大白于天下。郭汝瑰的个人背景并未阻碍他对民族大业的执着,他的敬仰之心,更是跨越了政治派系的藩篱。他曾表示:“虽然我们各自为信念而战,但殊途同归,都是为了让国家和百姓过上更好的生活。”这番话语,既是他毕生追求的写照,也为后人留下了宝贵的智慧。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。