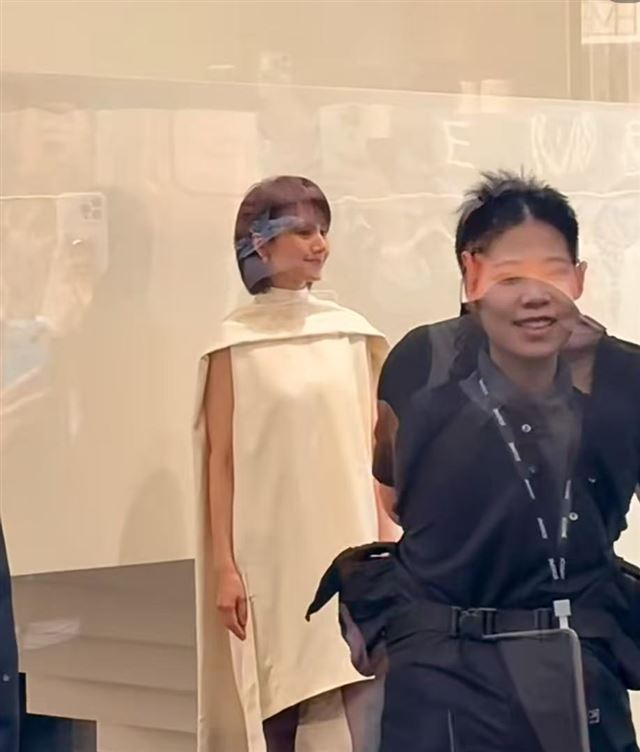

47岁袁泉在三里屯被偶遇。造型精致,却强颜欢笑。瘦到难掩疲惫

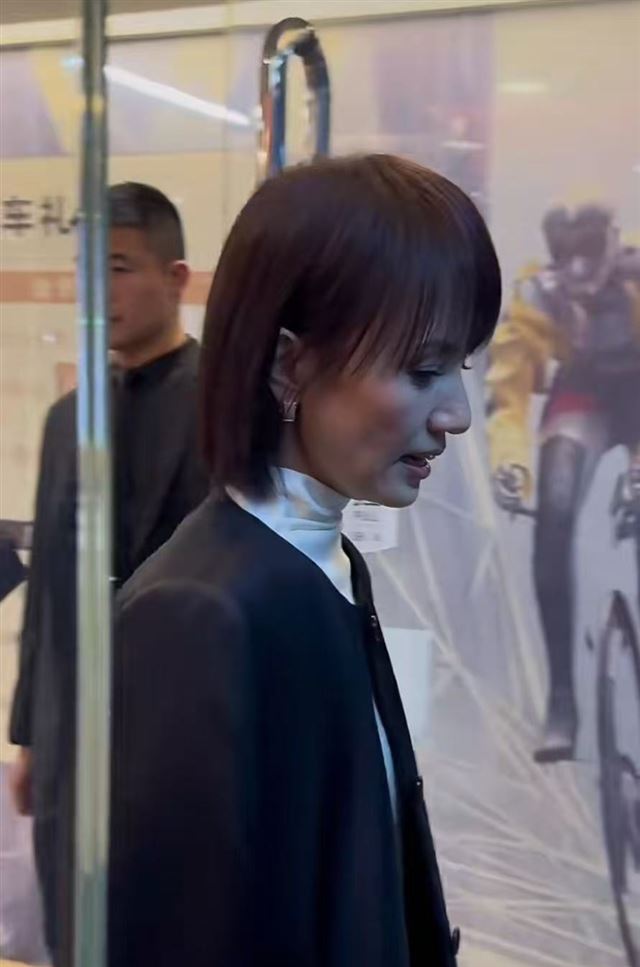

米色及膝长裙与黑色长款外套的搭配,在春日三里屯的玻璃幕墙折射下,构成了现代都市的时尚寓言。

这套被网友称为"职场穿搭教科书"的造型,暗合建筑大师密斯·凡德罗"少即是多"的设计哲学。

裙装腰部的褶皱处理借鉴了日本和服中的"袴"元素,外套下摆的弧形剪裁则暗藏巴洛克建筑曲线的神韵,这种跨文化的设计融合,恰如袁泉在话剧舞台与商业影视间的游刃有余。

"这种穿搭的精妙之处在于,用基础色系构建起视觉安全区,又通过剪裁细节完成个性突围。"

时装评论人林薇指出,袁泉的造型智慧在于懂得在保守与突破间寻找黄金分割点。

这种穿衣哲学,与她在《琥珀》中诠释的现代都市女性形象形成互文——既保持着知识分子的克制,又暗涌着艺术家的敏感。

168cm的身高承载着目测不足90斤的体重,这种视觉反差在镜头前形成强烈的戏剧张力。

手部骨骼轮廓的清晰显现,让人联想到敦煌壁画中"飞天"的飘逸线条。

但医学专家提醒,BMI指数低于18.5即属体重过轻,长期保持这种状态可能导致骨密度下降和免疫力降低。

值得注意的是,袁泉的消瘦与她在《中国医生》中塑造的重症医学科主任形象形成镜像关系。

为准备那个角色,她曾在专业指导下进行过系统性的减重训练。

这种为角色改变形体的职业习惯,或许已成为刻在演员基因里的本能反应。

"当形体成为表演的延伸工具时,演员对身体的控制既是荣耀也是枷锁。"

中戏表演系教授王劲松如是解读。

发丝间的心理剧场被称为"袁泉头"的耳下短发,实则是场持续二十年的行为艺术。

从《蓝色爱情》时期的长发飘飘,到如今标志性的利落短发,这种造型演变恰似德国戏剧家布莱希特追求的"间离效果"。

发型师陈漫透露,这个发型的黄金比例在于发尾与下颌线的45度夹角,既能修饰面部轮廓,又保留足够的空气感。

值得玩味的是,在《简·爱》的话剧舞台上,袁泉曾以假发造型示人。

这种台上台下的发型区隔,仿佛在构建某种心理安全机制。

"固定发型是演员保持本真性的某种仪式,就像契诃夫笔下的樱桃园,是个体对抗时光流逝的精神堡垒。"

戏剧评论人李静这样分析。

被网友解读为"强颜欢笑"的微表情,在表演体系中实则属于"节制式演绎"的范畴。

袁泉的眼角细纹里,藏着《青蛇》中白素贞修炼千年的沧桑,也带着《后会无期》里文艺女青年的倔强。

这种复杂的表情层次,正是斯坦尼斯拉夫斯基体系与梅兰芳表演美学的奇妙融合。

值得注意的是,在当天品牌活动上,袁泉与年轻演员的互动中自然流露的提携后辈之态,恰如其分地展现了中生代演员的行业担当。

这种承上启下的姿态,让人想起她在中戏任教时的教学场景,那是种超越镜头表演的生命状态。

银幕内外的镜像人生《我的前半生》中唐晶的职场套装与现实中三里屯的日常穿搭,构成虚实交织的蒙太奇。

编剧秦雯透露,唐晶的很多造型灵感确实来自袁泉私服。

这种戏里戏外的风格互文,恰似德国导演文德斯"公路电影"中主人公与环境的共生关系。

在事业版图上,袁泉近年的话剧演出频次已超过影视作品。

这种选择暗合波兰戏剧家格洛托夫斯基的"质朴戏剧"理念——剥离商业元素,回归表演本质。

"每场话剧都是不可复制的生命体验,这种艺术纯粹性正是对抗行业年龄焦虑的良方。"

北京人艺导演唐烨如此评价。

时光褶皱里的从容哲学面对镜头时的自然状态,实则是经过斯坦尼体系训练后的专业素养。

袁泉对皱纹的坦然,与法国女演员于佩尔的衰老观不谋而合——都将岁月痕迹视为表演的加分项。

这种态度背后,是中央戏剧学院表演系94级"明星班"赋予的艺术底气。

值得关注的是,袁泉与夏雨持续二十余年的婚姻经营之道,恰似法国哲学家巴迪欧所说的"爱的最小持久革命"。

两人在事业高峰期的相互成全,在低谷期的彼此支撑,构建起娱乐圈罕见的稳定情感范式。

这种关系智慧,或许正是她面对行业沉浮时的定海神针。

行业困局中的破冰者中生代女演员的生存困境,实则是整个影视工业化进程中的结构性矛盾。

袁泉在采访中曾坦言:"每个年龄段都有专属的故事值得讲述。"

这种认知推动她参与创立"新浪潮"演员联盟,致力于开发聚焦35+女性的人生剧本。

这种行业自救行动,与法国新浪潮时期的电影革命遥相呼应。

在表演教育领域,袁泉在中戏推行的"跨媒介表演工作坊",正在打破传统影视表演的边界。

这种将沉浸式戏剧与VR技术结合的教学创新,或许能为行业输送更具适应性的表演人才。

"表演艺术的未来在于打破媒介壁垒,构建多元表达的生态系统。"

她在最近的文化论坛上如是说。

都市丛林里的精神漫游者三里屯偶遇事件中的公众反应,折射出都市人群对明星生活的双重期待——既要保持神秘感,又渴望亲密互动。

袁泉在安保人员环伺中仍保持的得体微笑,实则是经过千百次公开活动磨砺出的职业素养。

这种分寸感的把握,让人想起汉娜·阿伦特笔下的"公共空间中的私人领域"。

值得玩味的是,当天袁泉参与的品牌活动主题正是"都市女性的多维人生"。

她在致辞中引用了诗人艾略特的诗句:"我们所有探索的终点,将是抵达我们出发的地方。"

这种哲学层面的活动解读,展现了演员身份之外的思想深度。

"真正的表演艺术家,终其一生都在寻找肉体与灵魂的平衡点。"

袁泉在三里屯的光影定格,恰似德拉克罗瓦的浪漫主义画作——在具象的形体中蕴含着抽象的精神挣扎。

这种挣扎本身,正是艺术生命力的最佳注脚。

当我们讨论一个演员的消瘦与否时,或许更应关注其如何在时光的雕刻中,将生命体验转化为永恒的艺术能量。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。