他是主席的得力助手,1935年紧跟张国焘,后未授衔,一生鲜为人知

1927年10月,毛泽东带领秋收起义的部队抵达井冈山,革命的“火种”从这里开始蔓延。

井冈山革命根据地是中国共产党创建的首个农村革命基地,其意义对党的成长和壮大影响深远。这一根据地的建立,不仅为党在农村地区的发展奠定了基础,还对党的整体战略布局产生了重要推动作用。井冈山的经验,为后续的革命斗争提供了宝贵的实践参考,成为党在农村工作中不可或缺的重要环节。

俗话说“众人拾柴火焰高”,在创建井冈山革命根据地时,毛泽东虽然贡献巨大,但其他人的努力同样不可或缺。没有大家的齐心协力,单靠一个人的力量难以成就这番事业。

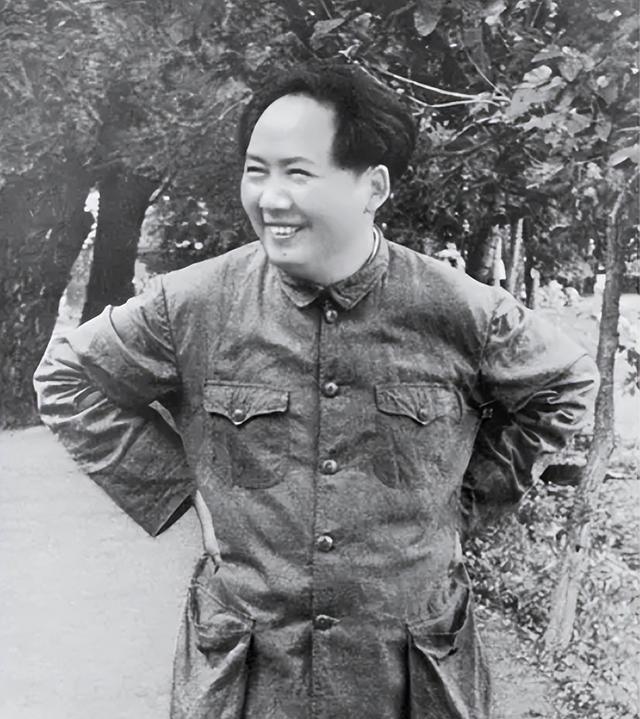

在井冈山革命根据地的创建过程中,毛泽东无疑是主导者,而何长工则是他最可靠的副手。作为毛泽东的重要合作伙伴,何长工在这一历史阶段发挥了关键作用,为根据地的建立和发展做出了突出贡献。他与毛泽东密切配合,共同推动革命事业向前迈进,在革命实践中展现出了卓越的领导才能和组织能力。何长工的工作成效显著,为革命根据地的巩固和壮大提供了有力支持,是毛泽东在这一时期不可或缺的得力助手。

在漫长的历史进程中,何长工在井冈山革命初期发挥了重要作用,为革命事业作出了巨大贡献。然而,经过数十年的变迁,如今许多人却对他的名字感到陌生。这一现象背后,或许反映了历史记忆的复杂性与选择性。尽管他在革命早期扮演了关键角色,但随着时间推移,历史舞台上的焦点逐渐转移,一些人物的事迹可能被淡化或遗忘。何长工的名字虽然不再如过去那般广为人知,但他在革命史上的贡献依然值得铭记。

在一些重要的历史节点上,何长工做出了错误的决策。

【要为人民打一辈子长工】

1900年,何坤(后改名何长工)出生于湖南岳阳华容县的一个贫苦农家。家境困顿让他从小尝尽艰辛,但这些苦难也让他坚定了改变命运的信念。

年仅十八的何坤,跋山涉水抵达北京,进入长辛店的留法高等法文专修馆工业科,一边学习一边工作,为赴法深造打下基础。

在这段时间里,何坤广泛阅读了李大钊和陈独秀的著作,逐渐对马克思主义有了深入了解。此外,他在北京结识了一位对他人生轨迹产生深远影响的人物——毛主席。

在与毛主席的对话中,何坤深受主席深邃的洞察力所吸引,同时,何坤的智慧与策略也让主席感到钦佩。

经过一年的学习和思考,何坤彻底认同了马克思主义思想,并在当年积极参与了“五四运动”。

1920年,何坤远赴法国边工作边学习。在法国期间,他结识了赵世炎、李富春和周恩来等志同道合的朋友。

不久后,中国共产党在国内正式成立。在赵世炎的带领下,那些在法国追求理想的年轻人成立了中共旅欧总支部,作为中国共产党在法国的分支机构。

何坤立刻报名加入了党组织。可以说,将他列为中国共产党早期党员之一,这一点是毋庸置疑的。他的入党时间早,充分证明了他对革命事业的坚定信念和积极态度。何坤的党员身份,真实反映了他在党的发展初期所发挥的重要作用。

何坤在法国一边打工一边学习的日子,让他收获了不少成长。到了1923年,他接到任务,从法国回到了中国。

何坤以实际行动回应了党组织的期望,他不仅创办了新华中学,为贫困群众提供教育机会,还建立了农民自卫军,对抗地方恶势力。

华容县的革命活动迅速升温,形势一片火热。

可惜的是,随着革命浪潮的推进,蒋介石改变了原有的局面,发动了“四一二反革命政变”。

在蒋介石发起反革命行动后,湖南的军阀许克祥迅速配合,于长沙制造了“马日事变”。随后,华容地区的农民运动领袖何坤被湖南政府列为通缉对象。

为了躲避危险,何坤被迫前往武汉。在这座城市,他再次与毛主席相遇。

为了躲避敌人的追捕,何坤决定更换姓名。他请求毛泽东为他取一个新名字。毛泽东了解到何坤曾在长辛店工作过,便以这个经历为基础,给他起了“何长工”这个名字。这个名字的寓意是希望他能够长期为人民服务,始终坚守在人民的工作岗位上。

【领导设计我军第一面军旗】

1927年,何长工被调往武汉国民政府警卫团任职。同年9月,在毛泽东的指挥下,他积极投身于"秋收起义"的革命斗争。

南昌起义标志着中国共产党领导的武装力量首次公开对抗国民党统治。尽管起义军当时仍沿用国民革命军的旗帜,但这一行动实质上揭开了武装反抗国民党政权的序幕。

在秋收起义期间,毛泽东提出,我们的军队必须鲜明地展示共产党的旗帜。他认为,如果继续沿用国民革命军的标志,将会与广大群众产生隔阂,进而失去他们的支持。这一决策旨在明确表明我们的政治立场,确保与人民群众保持紧密联系,从而赢得他们的信任和拥护。

毛泽东在致中共中央的信中指出,国民党的旗帜已沦为军阀的象征,唯有共产党的旗帜才能真正代表人民。

毛泽东当时提出,我们需要为中国共产党打造一面专属的军旗。

毛主席将这个重要职责委派给了曾经在国外学习的何长工。

何长工不负毛主席重托,亲手绘制了我军首面军旗。红色背景寓意革命精神,旗帜中央镶嵌五角星,象征中国共产党,星内交织的镰刀与斧头,则代表工农联盟。

毛主席看到这面军旗的设计后,感到非常满意。后来在秋收起义中,我们的军队正是举着这面旗帜进行战斗的。

在秋收起义失利后,何长工随同毛泽东转移至井冈山,这一转折标志着他的革命历程迈入了全新阶段。

【促成“朱毛会师”】

1927年11月的一个日子,毛泽东和参谋长张子清在谈话中,他突然提起了南昌起义的情况,询问张子清是否了解那支队伍的现状。

张子清表示,之前有消息称他们在汕头活动,但目前不清楚他们具体去了哪里。

毛主席熄灭了手中的香烟,语气坚定地表示:“这支队伍是革命的希望,我们已经在新的区域站稳脚跟,但还不清楚他们的下一步计划。我考虑派遣一位同志去与他们取得联系,以便在需要时能够互相支援。”

张子清表示认同,他支持毛主席的观点,接着问道:“我赞成,那具体安排谁去执行?”

毛泽东稍作思考后说道:"让何长工去执行这个任务,你们觉得如何?"

张子清回应道:“没问题,我稍后就去联系他,安排他过来跟您详谈。”

何长工很快就到了毛泽东的办公室。

何长工一到,毛泽东便微笑着招呼他走近地图,指着图上的位置说道:“我们得在这儿扎根了,但这只是起点,后面的路还长着。得赶紧增强我们的实力。前委已经决定,派你去联系南昌起义的部队,你觉得如何?”

何长工意识到此次任务非同小可,他清楚,毛泽东将如此重大的工作托付给他,正体现了对其能力的充分认可。他明白,这份信任来之不易,必须全力以赴,不负重托。

何长工深受鼓舞,坚定地回应道:"毛委员请安心,我会竭尽全力,确保任务圆满完成。"

次日,何长工便启程前往搜寻南昌起义的部队。

何长工为了掩人耳目,把自己伪装成逃兵的模样,还特意背了两头小猪。

然而,出乎意料的是,他一抵达沔都,便遭到了国民党地方武装的拘捕。

面对紧急情况,何长工表现得十分镇定。他坚称自己是井冈山逃兵,并编造了与国民党湖南省省长何键的亲属关系。这种机智应对不仅掩饰了真实身份,还利用对方心理取得了信任。

民团团长心存怀疑,决定试探他,威胁道:“我马上毙了你。”

何长工镇定自若,平静地说道:“你要取我性命简单,但日后恐怕有人会让你为我的死付出代价。”

到了这地方,民团团长是个专挑软柿子捏的主儿。他生怕何长工和何健背后有啥关系,马上变了态度,对何长工说:“你赶紧走,不抓你了。”

何长工听完后灵机一动,说道:“我要是逃跑,没跑多远就会被逮回来,不如留在你们这儿做个马夫算了。”

民团团长立刻摆手拒绝:“我们这种小地方养不起你这样的大人物。我给你写个通行证,保证这方圆百里的民团都不会找你麻烦。”

何长工听了这话,心里暗自高兴,但脸上依旧保持平静。

何长工凭借这张纸条,顺利抵达长沙,过程中虽遇波折但最终化险为夷。

当时长沙正处于严酷的白色恐怖时期,何长工多方打听却始终未能获得南昌起义部队的消息。面对这种情况,他别无选择,只能继续在各地奔走,试图找到线索。

随后,何长工先后前往武汉、香港和广州,最终抵达韶关。

他最终得知,朱德率领的南昌起义部队正藏身于范石生指挥的国民党第十六军内。

何长工感到非常高兴。

何长工直接赶往犁铺头,成功与朱德会面。

朱德表示:"我们已经安排毛泽覃去联系毛润之了,如果顺利的话,他应该已经到达目的地。你立刻返回井冈山,向毛泽东传达我们的计划:我们正在筹备一次大规模起义,准备扩充革命队伍,扩大根据地范围。"

毛泽覃被朱德指派去寻找秋收起义的队伍。

朱德提到的“大暴动”,实际上就是后来著名的“湘南起义”。

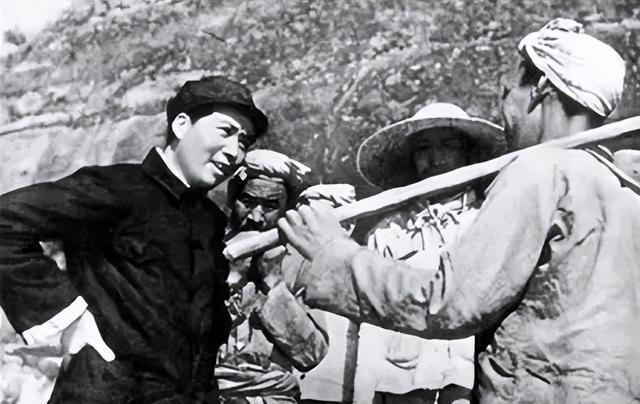

1928年4月,经过重重困难,朱德带领部队成功到达井冈山,与毛泽东会合,这一历史性时刻标志着中国革命进入了一个崭新的阶段。在这一过程中,何长工发挥了至关重要的作用。

朱德抵达井冈山之际,何长工已经顺利完成了毛泽东委派的另一项关键工作。

【改造袁文才,王佐部队】

1928年春天,毛主席计划带领部队前往井冈山。然而,当时井冈山已被王佐和袁文才控制,他们各自拥有约百人的武装力量,配备了几十支枪支。

袁文才曾短暂加入共产党,但当他听说毛委员要带领上千人上井冈山时,心里开始不安,担心对方是来抢他的地盘。

袁文才和王佐商量后,决定给毛泽东写信,内容大致是:毛委员,我们这儿地方穷,山也多,就像小池塘养不了大鱼,小树林留不住大鸟。你们部队革命事业大,不如换个更适合的地方发展。

毛主席指出,在当时的局势下,井冈山无疑是创建革命根据地的最佳选择。

为了展现诚意,毛主席决定亲自与王佐、袁文才会面。

毛主席第一次去见他时,身边只跟了几个随行人员,何长工就是其中之一。

在与毛主席会面时,主席明确表达了希望与他们合作的意愿,并当场决定赠送100支枪给袁文才和王佐。这一举动让两人感到非常意外。

这时,他们才真正领悟到毛主席的真诚态度。

然而,袁文才和王佐依然对我军主力全部进驻山区持保留态度。为此,毛主席特意召见何长工,并明确指示:“你的任务就是说服他们同意我们的部队上山。”

张子清参谋长明确表示:“毛泽东同志要求我们尽快对这支部队进行整顿和优化。”他传达了上级的指示,强调部队改革的紧迫性。

何长工明白了。

此时,何长工已成为毛泽东最信任的左膀右臂。

何长工成功完成了毛主席交给他的任务,顺利地对王佐和袁文才的部队进行了改造。

1928年2月,毛泽东率领起义部队进驻井冈山。袁文才和王佐的部队被并入起义军,组成一个团,袁文才担任团长,王佐为副团长,何长工则出任该团的党代表。

袁文才和王佐的部队被正式纳入我军编制,这表明他们彻底认同并服从了我军的指挥体系。通过这次整编,两人的队伍与我军实现了完全统一,标志着他们对我军领导地位的全面认可。这一举措不仅强化了双方的合作关系,也进一步巩固了我军在这一地区的组织架构。

从这个角度来看,何长工的贡献确实非常突出。

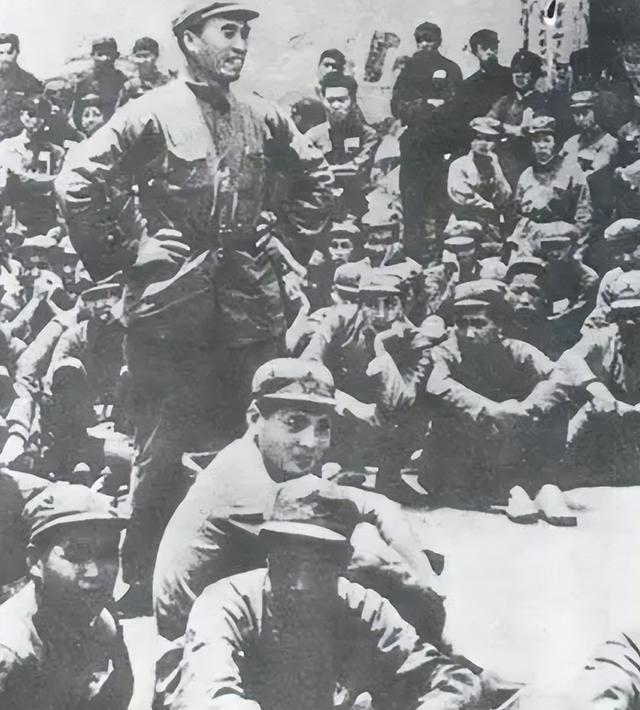

【关键时刻犯了大错】

何长工在革命中屡建奇功,因此得到了毛主席的高度信任和重用。他先后担任了红8军的军长、红一方面军总前委委员,以及红军大学的校长兼政委等重要职务。这些职位不仅体现了毛主席对他的器重,也展示了他在革命事业中的卓越贡献和领导才能。

在遵义会议结束后,何长工被任命为红9军团的政治委员。

1935年6月,红军两大主力红一方面军和红四方面军成功会合。在关于部队行动方向的争论中,何长工做出了错误的选择。他选择支持张国焘的南下主张,这一决定与正确的战略方针相悖。

1960年10月,美国作家埃德加·斯诺在北京与毛主席会面时,提出了一个问题:“在你的人生经历中,哪个阶段让你感到最为艰难?”

毛泽东回忆道:“1935年长征期间,我们穿越草地时,与张国焘产生了严重分歧。那时候,党内部出现了分裂危机,局势非常紧张,甚至有爆发内战的危险。”

毛主席后来回忆,这场关于“北上南下”的争论是他人生中最艰难的时刻之一,足见此事在他心中留下的烙印之深。

在那个年代,站在张国焘一边并不罕见,但令人意外的是,何长工这位从红一方面军成长起来的关键军事将领,竟然也选择了支持他。

在回顾这段往事时,何长工表示:“我当时从个人角度理解了这些情况,跟着张国焘往南走,结果在执行他的方针时出了差错。”

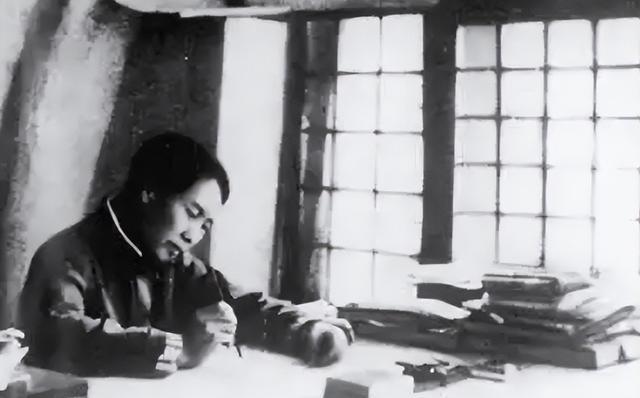

此后,何长工担任了延川和延长两地的河防司令员,同时兼任政委。他还被任命为抗日军政大学第五大队的负责人。

在1945年召开的七大会议上,何长工作为井冈山革命根据地的关键创建者和领导者,并未获得中央委员的席位。对此,外界产生了疑问。

何长工回忆道:“毛主席有一次跟我提到:长工,你要明白,中央委员会可不是老乡聚会,虽然里面湖南人不少。”

在解放战争期间,何长工被派往东北执行任务。新中国成立后,他先后担任地质部副部长和解放军军政大学副校长等职务。1955年,由于何长工在地方部门任职,因此没有参与当时的军衔授予仪式。

1980年,时年八十的何长工被选为全国政协副主席,晋升为国家领导人级别。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。