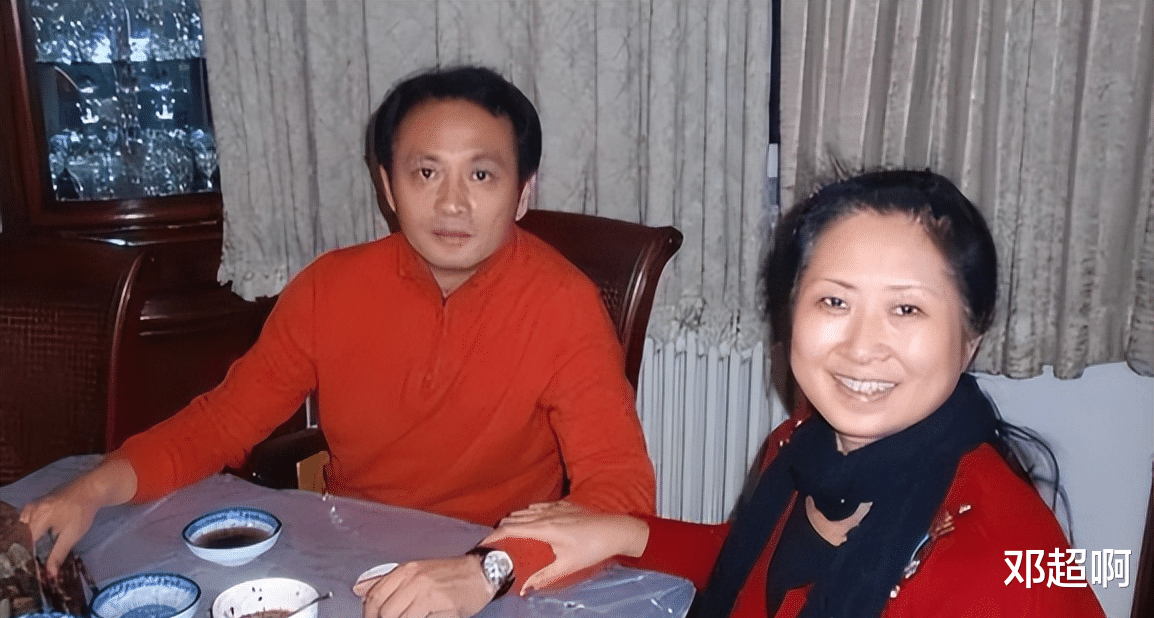

丁志诚:住所和前妻相隔200米,22年未再婚,这是我的赎罪

北京胡同的槐树下,五岁的丁志诚正用树枝在地上画着歪歪扭扭的线条。身后木制轮椅的吱呀声由远及近,他下意识扔掉树枝转身,用单薄的身躯挡住胡同口投射来的探究目光。这个定格画面,像极了他后来六十载人生的隐喻——永远站在命运的阴影里,用尽全力守护着身后的人。

一、被命运改写的亲情契约1979年的北京地质院家属楼里,18岁的丁志诚攥着工作调令的手在微微发抖。泛黄的纸张上"图书管理员"几个字刺得他眼眶发酸,这个本该属于姐姐的岗位,此刻却成了烫手山芋。心理学中的"替代性愧疚"理论在他身上得到完美印证:当健康者获得本属于残障者的资源时,会陷入持续性的道德焦虑。

这种焦虑化作具体的生活细节:他将第一份工资全部换成缝纫机零件,在筒子楼的公共厨房里组装了三个通宵;发现姐姐盯着百货大楼的的确良布料出神,连续三个月啃馒头就咸菜攒钱。这种近乎自虐的补偿行为,与英国剑桥大学2023年《家庭关系研究》中提到的"愧疚驱动型付出"高度吻合——补偿者往往通过物质付出缓解内心的道德困境。

但命运的吊诡在于,当丁志诚将婚房钥匙交到姐夫手中时,姐姐眼中闪过的不仅是感动,还有更深的自卑。"你这是在施舍残疾人吗?"某次争吵中脱口而出的话语,让这对姐弟突然意识到,过度补偿正在异化成新型的情感暴力。这种微妙转变,恰如社会学家李银河在《中国式家庭关系》中揭示的:补偿与被补偿的双方,终将在失衡的天平上共同坠落。

1992年的某个冬夜,装修队收工后的丁志诚蹲在未干的水泥地上,就着白炽灯翻烂了《演员的自我修养》。这个画面极具象征意义:左手握着现实世界的瓦刀,右手攥着精神世界的剧本。这种撕裂式生存状态,在当代青年中演化出新的变体——2024年《新京报》调查显示,78%的都市白领存在"斜杠焦虑",在多重身份切换中逐渐迷失本真。

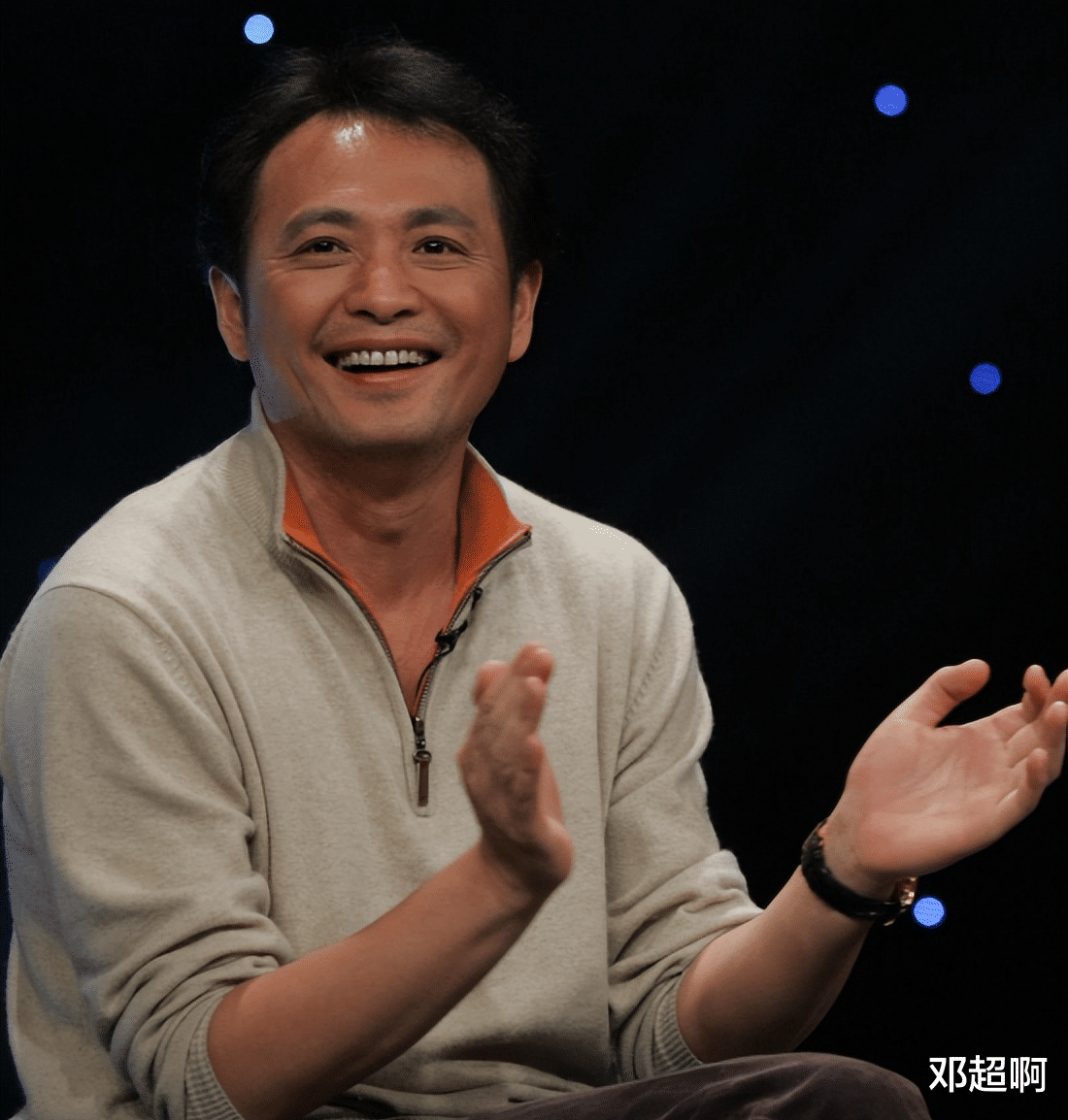

商海浮沉赋予他独特的表演维度。当《重案六组》的导演要求他演绎"带着烟火气的警察"时,那些在装修工地观察到的市井百态自然流淌。这种"生活浸泡式表演"在方法派理论中被称为"情感记忆的实体化",但鲜少有人知道,杨震审讯时下意识转笔的小动作,源自他在工地计算成本时的习惯。

事业巅峰期的丁志诚像极了高速旋转的陀螺。白天在片场揣摩角色心理,深夜驱车跨越大半个北京城只为确认姐姐家的窗户是否关严。这种近乎偏执的责任感,与哈佛大学心理学教授丹尼尔·戈尔曼描述的"超级供给者综合征"不谋而合——过度补偿者往往在成就他人的过程中耗尽自我。

三、破碎镜像中的情感救赎产房外的长椅上,丁志诚得知是女儿时的沉默,成为婚姻崩裂的休止符。这个场景在二十年后被女儿写进作文:"爸爸看我的眼神像在寻找某个不存在的人。"弗洛伊德学派认为,重男轻女本质是对自身缺憾的投射,当他在女儿身上看到姐姐残疾带来的家族焦虑时,产生了下意识的逃避。

2018年某个雨夜,丁志诚在距前妻住处200米的老破小里,突然读懂了《百年孤独》里奥雷里亚诺上校晚年的孤寂。他开始在社区老年大学报戏剧班,教退休老人排演《雷雨》,在周朴园的角色里咀嚼着自己的人生剧本。这种"戏剧疗愈"的方式,正在成为银发群体心理干预的新方向。上海戏剧学院2023年的研究显示,角色扮演能使老年人认知障碍发病率降低37%。

女儿婚礼上,当《时间都去哪儿了》的旋律响起时,丁志诚在宾客席上悄悄抹泪。那些在剧组候场时写的道歉信,那些偷偷塞进女儿书包的护身符,那些欲言又止的关心,终于在此刻达成某种迟到的和解。这种代际创伤的修复过程,印证了家庭治疗大师萨提亚的理论:爱的语言需要三代人来重新编码。

如今漫步在什刹海边的丁志诚,常被年轻影迷认作"那个硬核老戏骨"。他的人生剧本里写满了中国式亲情的复杂注脚:被愧疚感改写的职业轨迹,在补偿与自救间摇摆的情感天平,以及最终与自我达成的脆弱和解。当我们感叹命运的无常时,或许更该看见那些在亲情枷锁与自我实现间踉跄前行的人们——他们的故事,永远比戏剧更接近生命的本真。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。