李嘉琦好像是唯一符合浪姐初衷的吧

你有没有发现,最近朋友圈里讨论《乘风破浪的姐姐》的画风突然变了?

不再是"某某女星假唱被抓包"或者"谁和谁又在后台撕番位",而是被一个贴着膏药练舞、总把"我可以再试一次"挂在嘴边的圆脸姑娘刷了屏——没错,就是那个被网友亲切称为"小辣"的李嘉琦。

这让我想起三年前第一次看《浪姐》时的震撼:30+的姐姐们眼里的光,阿朵的民族音乐执念,宁静"还要介绍我是谁"的霸气......那种打破年龄焦虑的生命力,怎么在第四季时就变成了"谁假睫毛贴得更长"的比美大赛?

先来看组有意思的数据:在芒果TV最新发布的用户画像报告里,李嘉琦初舞台《给你看》的完播率达到89%,远超本季平均72%的水平。

更耐人寻味的是,她的单人cut在B站被二创的次数,是其他参赛者的3倍以上。这些视频里最高赞的弹幕是:"这不就是当年说'普通女孩也可以发光'的浪姐吗?"

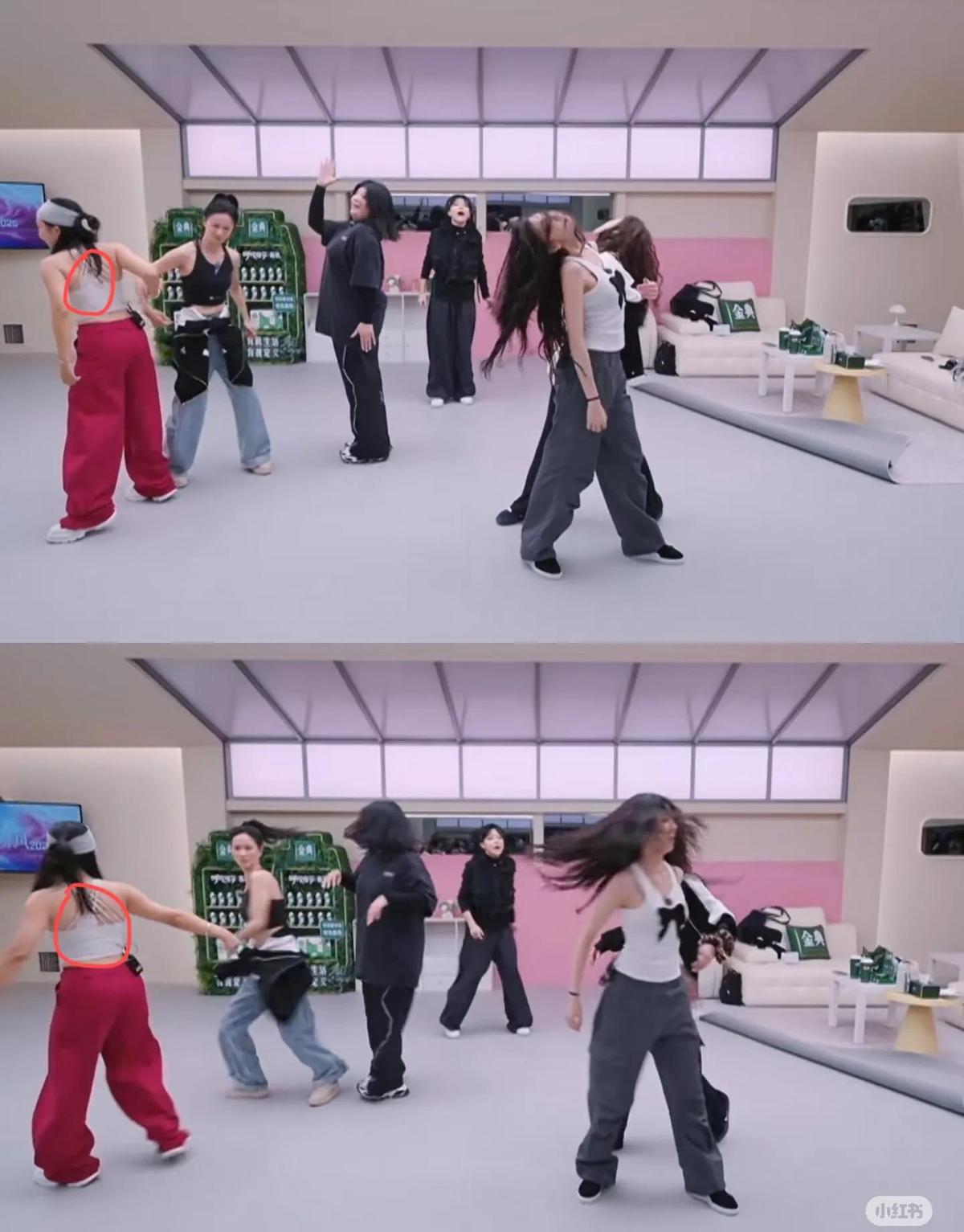

记得某天深夜刷到她的练习室花絮。画面里这个非科班出身的演员,正对着镜子反复纠正一个wave动作。

助理小声提醒她膝盖的旧伤,她头也不回地往腿上啪地贴了张膏药:"没事,这块肌肉记忆还没形成呢。"弹幕突然炸出满屏的"破防了"。

这种"笨拙的真实"恰恰构成了最锋利的解构——当同场竞技的选秀专业户们展示着0.5秒精准卡点的"工业级完美"时,观众反而在那些摇摇晃晃却死磕到底的镜头里,看到了自己职场里摸爬滚打的影子。

二、被遗忘的节目基因:当"她力量"沦为"她流量"节目组可能自己都没意识到,他们差点弄丢了最宝贵的财富。

根据中国社科院2023年《综艺节目女性形象报告》,《浪姐》第一季播出期间,"30+女性"百度指数同比暴涨470%,相关职场剧立项数翻了两番。

而到了第三季,热搜话题TOP10里有7条是"XXX裙子走光""XXX怼脸拍状态"。某次媒体探班会上,当被问及参赛目标时,超过60%的姐姐条件反射说出"突破自己",眼神却飘向经纪人手中的手机——那里正显示着实时投票排名。

这就像个黑色幽默:

原本要打破年龄焦虑的节目,后来让38岁的金莎因为"少女感"通稿被群嘲;本应展现多元审美的舞台,渐渐只剩下A4腰和女团腿的较量。

直到今年,当李嘉琦穿着宽松训练服、顶着熬夜水肿的脸在练习室跳错第17次时,弹幕里那句"原来不完美也可以理直气壮啊",终于刺破了这场精心策划的"独立女性"幻象。

三、显微镜下的"小辣经济学":非典型偶像的胜利我们不妨把镜头转向观众席。

《浪姐》的95后观众占比从第一季的32%飙升到今年的61%,这群看着虚拟偶像长大的年轻人,却对李嘉琦的"人间真实"格外买账。

某站知名UP主"综艺显微镜"做过实验:

把李嘉琦的舞台混剪进其他选秀节目,播放量竟高出原版40%。评论区最高赞写道:"看她跳舞就像看闺蜜年会表演——明明动作没那么标准,可就是忍不住想鼓掌。"

这种共情正在重构娱乐产业的底层逻辑。

艺恩数据显示,2024年Q1女性向综艺中,"真实感"取代"颜值"成为观众首要期待要素。某国际化妆品牌甚至临时撤下代言人的精修海报,改用李嘉琦贴膏药的花絮截图配文"真正的美从不畏惧特写"。

四、寻找消失的"浪花精神":一场未完成的女性叙事或许我们都该问自己一个问题:

当年为金晨悬空劈叉尖叫的我们,为什么现在更愿意看李嘉琦扶着腰说"再来一遍"?

某次公演前的备采中,节目组照例抛出"想挑战什么风格"的套路问题。

当其他姐姐熟练地报出"暗黑系""Y2K千禧风"等专业术语时,李嘉琦挠着头说:"我就想试试怎么站着唱能不喘,毕竟上次跳完歌都没声了。"监视器后的导演突然红了眼眶——他想起第一季时张雨绮顺拐四次还坚持要C位的莽劲。

这种"不专业的专业主义",恰恰戳中了后疫情时代的集体情绪。

北师大新媒体研究中心2024年《Z世代文化消费报告》指出,年轻人对"努力人设"的认同度首次超过"天才标签"。就像豆瓣小组热帖说的:"我们早就看腻了'天赋异禀'的剧本,现在只想为'跌跌撞撞向前跑'的普通人亮灯。"

结语当李嘉琦在最新一期里,把训练服袖子撸起来展示淤青时,弹幕飘过这样一句话:"看!这是成年人的勋章。"

或许《浪姐》真正的价值,从来不是生产多少个完美舞台,而是保留这些笨拙却鲜活的"人类样本"。

下次当你看到热搜上又出现"某某女星生图状态"时,不妨想想那个贴着膏药跳舞的姑娘——

在这个精修时代,敢于展示淤青的人,才是真正的冒险家。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。