女孩输头孢过敏,紧急呼救医护竟无人回应,自行拔针后仍不幸身亡

深夜的医院输液室总是带着几分紧张与疲惫,吊瓶里的药水一滴一滴落下,走廊长椅上坐着等待的患者和家属。谁也没想到,这样一个普通的夜晚,会成为湖北宜昌陶先生一家永远的痛。4月15日那个深夜,19岁的女孩陶兰因为腹痛来到宜昌市中心人民医院,谁能料到,一袋头孢曲松钠的点滴,竟让这个年轻的生命永远定格在了输液椅旁。

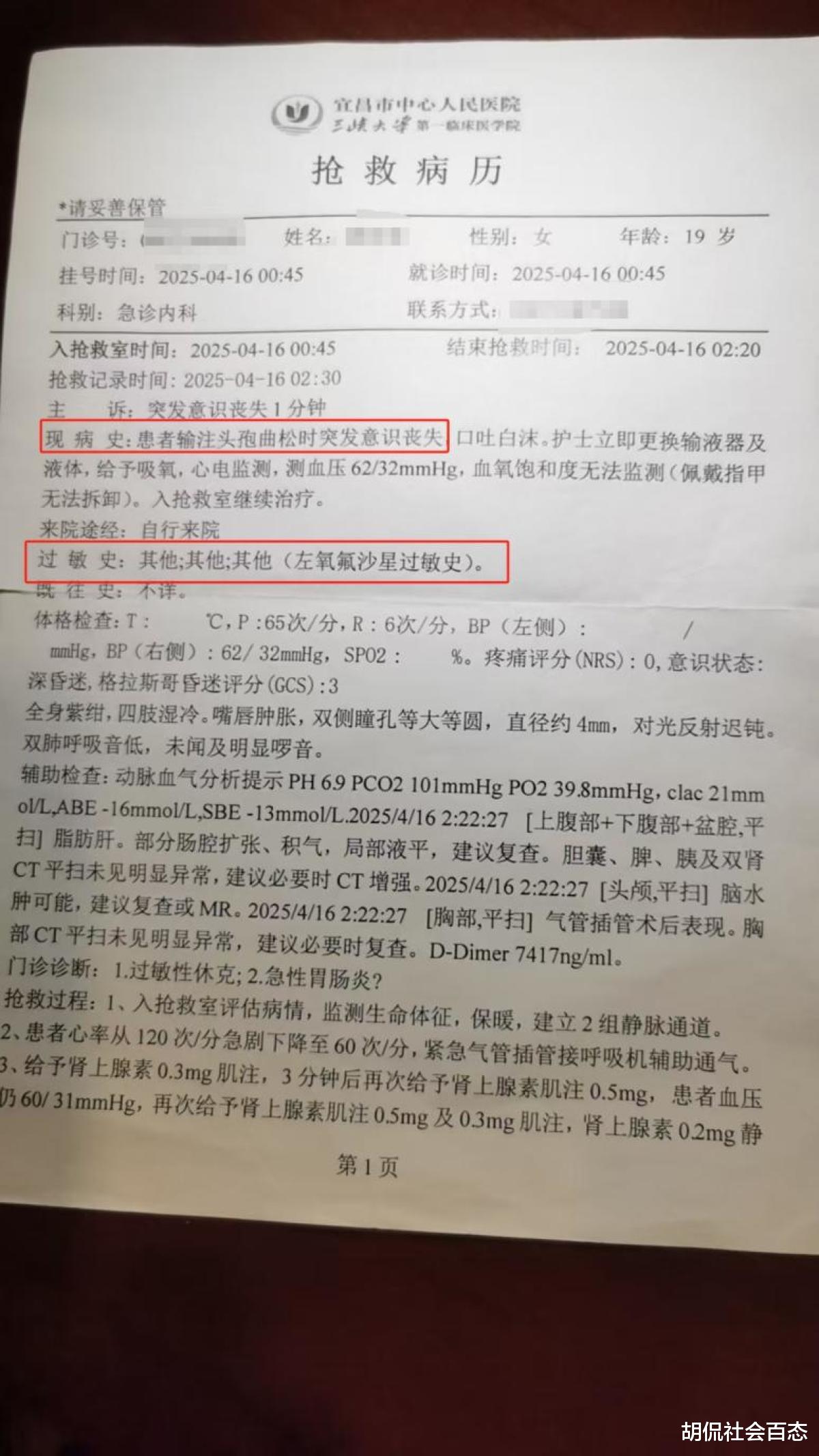

据5月3日的报道称,事情需要从当晚的就诊说起。陶兰在急诊被诊断为肠胃炎,医生开具了包含头孢曲松钠的药方。据陪同陶兰去医院的同学回忆,陶兰曾询问是否需要做皮试,得到的答复是“不需要”。当晚11点23分,陶兰开始输液,第二袋换上头孢后仅仅4分钟,她就感到强烈不适。起身呼救时,走廊里却看不到医护人员的身影,情急之下她自行拔针,随后晕倒在地。直到一位路过的黑衣男子发现异常大声呼救,医护人员才匆匆赶来,但此时已经错过了最佳抢救时间。4月20日,陶兰因过敏性休克、多脏器功能衰竭抢救无效死亡。

家属从监控里看到的场景让人心碎:孩子在痛苦中挣扎,周围却空无一人。他们想不通,为什么用头孢这样可能过敏的药物,医生不做皮试?为什么输液时没有医护人员在场观察?带着这些疑问,家属找到了医院,得到的回应却让他们更加心寒。医院称根据规定头孢不需要常规皮试,而且医护人员要负责多个患者,不可能时刻守在一个人身边。

这件事在网上引发了激烈讨论,尤其是医护人员和普通网友的留言格外引人关注。一位有着20年经验的老护士说得很实在:“虽然现在没有硬性规定头孢必须做皮试,但我每次都会做,哪怕能提前发现一例过敏,都是值得的。而且输液刚开始的十分钟,我一定会慢滴并反复叮嘱患者注意反应。”她的话得到了很多同行的认同,有护士提到:“我们医院之前也说过按指南可以不做皮试,但临床医生都不敢省这个步骤,毕竟出了事没人能担得起责任。”

也有网友分享了自己的亲身经历。有人说自己在输液时刚滴了几滴就浑身发痒,幸好家属及时去找护士,才避免了严重后果;还有开诊所的医生回忆,曾经遇到患者输头孢时突然过敏,多亏提前做了皮试并且密切观察,才抢救回来。这些真实的故事让大家意识到,医护人员的谨慎和及时处理有多重要。

不过,也有不同的声音。有业内人士提到,头孢是否做皮试确实有争议。国家2021年的指导原则明确不推荐常规皮试,除非有明确的过敏史。但现实中,很多医护人员出于自我保护,还是会选择做皮试,因为一旦出事,哪怕符合规定,也可能面临纠纷。这种“过度谨慎”背后,其实是对医疗安全的担忧,也是对现有医患关系的无奈。

评论区里,网友们讨论最多的还是“那致命的4分钟”。有人愤怒地说:“输液室连基本的巡视都没有,这是拿患者的生命开玩笑!”也有人提醒:“过敏时千万不要拔针,保留输液通道才能更快抢救。”这些来自普通人的声音,反映出大家对医疗细节的关注——在生命面前,任何一个环节的疏忽都可能造成无法挽回的后果。

随着事件的发酵,更多细节被曝光:陶兰既往有左氧氟沙星过敏史,属于需要加强观察的人群;医院使用的头孢曲松钠是国产药,而部分进口药因为纯度高过敏率较低;甚至有网友提到,现在一些医院为了控制成本,大量使用低价药品,却忽略了潜在的风险。这些话题让讨论从单一的医疗事故,延伸到了药品质量、医疗规范、医患信任等更深层的问题。

现在,家属和医院已经谈妥了补偿金额,但医院始终不肯承认过错、不肯道歉。这让很多人感到心寒:一个年轻生命的逝去,难道换不来一句诚恳的“对不起”吗?正如一位律师所说,虽然头孢皮试没有强制规定,但医院在使用可能过敏的药物后,有责任在合理时间内观察患者反应。尤其是对有过敏史的患者,更应该提高警惕。医护人员的忙碌不能成为疏忽的借口,毕竟在患者眼中,医院是救命的地方,不是流水线式的服务场所。

这场悲剧留给我们的思考太多了。一方面,医疗指南的更新需要结合实际情况,不能只看数据而忽视临床经验;另一方面,医院的管理必须更人性化,不能因为“规定”而冷漠对待患者的安全。医护人员的每一个决定、每一次巡视,背后都是沉甸甸的生命责任。正如网友所说:“医疗安全无小事,尤其是输液这种高风险操作,多一点耐心、多一份责任心,或许就能避免一场灾难。”

希望这样的悲剧不再发生,也希望所有医疗机构都能记住:在冰冷的规定之外,还有温暖的人心。当患者躺在输液椅上时,他们托付的不仅是身体,更是对生命的信任。这份信任,值得我们用最大的谨慎和最温暖的关怀去守护。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。