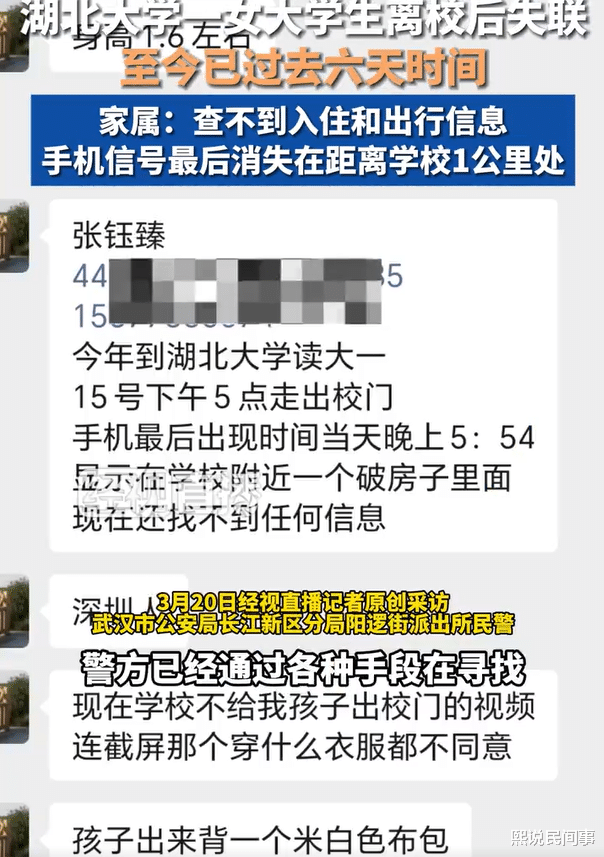

19岁女大学生失联6天:两部手机找到了,人却未能找到?

在武汉初春的薄暮里,19岁女生张钰臻的电子足迹如同被橡皮擦抹去般戛然而止。5:54分的最后信号定格,将这个深圳姑娘的身影永远留在离校一公里的神秘坐标。两部关机的手机像沉默的诺基亚3310,把现代人最恐惧的失联场景搬进现实——在这个人均每天解锁手机97次的年代,突然的"数字隐身"比肉身失踪更令人窒息。

我们仿佛看见科技时代最吊诡的悖论:当手机定位能精确到奶茶店第几个卡座,人脸识别可以捕捉便利店买关东煮的侧影,但一个活生生的女大学生仍能像二战时期的间谍般"完美消失"。这出荒诞剧提醒我们:再密集的电子围栏,也拦不住命运开的一个恶劣玩笑。

从校门到信号消失点的一公里,本该是城市天网最密集的"光明地带"。但现实往往比《楚门的世界》更魔幻——当警方调取监控时,可能发现某些路段摄像头像患了选择性失明的白内障,关键时刻总在"系统升级"。

这让人想起某高校的神操作:校门口八个摄像头全方位覆盖,但往西二十米就是监控真空带。就像游戏里的安全区设定,出了校门立即切换"生存模式"。当我们的校园安保还在用"门禁+围墙"的中世纪思维,00后们早已活在了《三体》的黑暗森林。

影视剧灌输的"失踪24小时才能立案"早成历史尘埃,但社会认知还困在刻板印象里。张钰臻的案例中,从15日离校到18日报警的三天窗口期,就像《星际穿越》里的时间膨胀,每一秒都可能改变故事结局。

更值得玩味的是校方的应对机制:当深圳家长与武汉校区隔着一千公里的焦虑时,信息传递效率还停留在飞鸽传书的水平。这不禁让人思考:在钉钉已能实时追踪员工如厕时长的今天,高校的应急响应系统是否还活在小灵通时代?

寻找张钰臻的社会学意义

这场搜寻本质上是对现代城市治理的极限测试:当无人机掠过长江新区,热成像仪扫描每片绿化带,大数据筛查周边酒店入住记录时,我们其实在验证一个可怕假设——科技究竟能否战胜随机性?

网友们的接力转发构成数字时代的"人肉雷达",每个分享都是虚拟世界投下的救生圈。这让人想起波士顿马拉松爆炸案中,reddit网友造成的"网络暴民正义",只不过这次,我们期待的是温暖结局。

此刻,张钰臻可能正裹着单衣蜷缩在某处,也可能遭遇着更复杂的困境。这个案件像一面棱镜,折射出城市化进程中的安全裂缝、高校管理的机制钝感,以及科技护航的局限性。当我们为女孩祈祷时,更该思考:在教室装人脸识别系统的年代,为何还守不住校门口的一公里安全区?

或许真该给每个大学生配发《21世纪生存指南》,第一章就写:走出校门时,请把你的电子足迹加密备份。毕竟在这个扫码支付比呼吸还频繁的时代,突然的"数字死亡"比物理失踪更令人恐惧。而你我,都可能成为下一个"消失点"的主角。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。