每天早上7点,29岁的小林被闹钟惊醒,匆匆洗漱后挤进早高峰地铁。手机里母亲发来的第37条相亲信息还未来得及回复,客户的消息已经轰炸过来。下班后回到租住的单身公寓,外卖盒堆在门口,游戏直播的声音填满整个房间——这是当下许多城市年轻人的生活缩影。

我们总说单身是因为男多女少,可写字楼里单身的王小姐已经拒绝了好几位追求者。"不是他们不好,就是觉得差点什么。"她搅拌着咖啡说,"我妈那个年代觉得条件相当就能结婚,现在我们要的是'感觉'。"这种对"感觉"的执着,就像在超市挑水果,总以为下一个会更甜,结果逛完整排货架还是两手空空。

结婚成本确实让人望而却步。老张的儿子最近准备结婚,算完彩礼、酒席、房子的账后,这个老实巴交的工人第一次跟儿子说:"要不...再等等?"但有趣的是,我们的父辈结婚时连自行车都要借,却能把日子过得热气腾腾。现在的问题是:我们到底是真的结不起婚,还是被社会定义的"标准婚姻"吓退了?

更值得思考的是,我们正在用手机谈一场又一场"虚拟恋爱"。李姐的儿子每天和游戏里的"老婆"语音到半夜,却半年没参加过现实中的聚会。"你们这代人啊,"李姐叹气,"手机里聊得火热,见面连话都不会说了。"数据显示,现在年轻人日均滑动约会软件600次,真正见面却屈指可数——我们像收集邮票一样收集聊天对象,却失去了经营一段真实关系的能力。

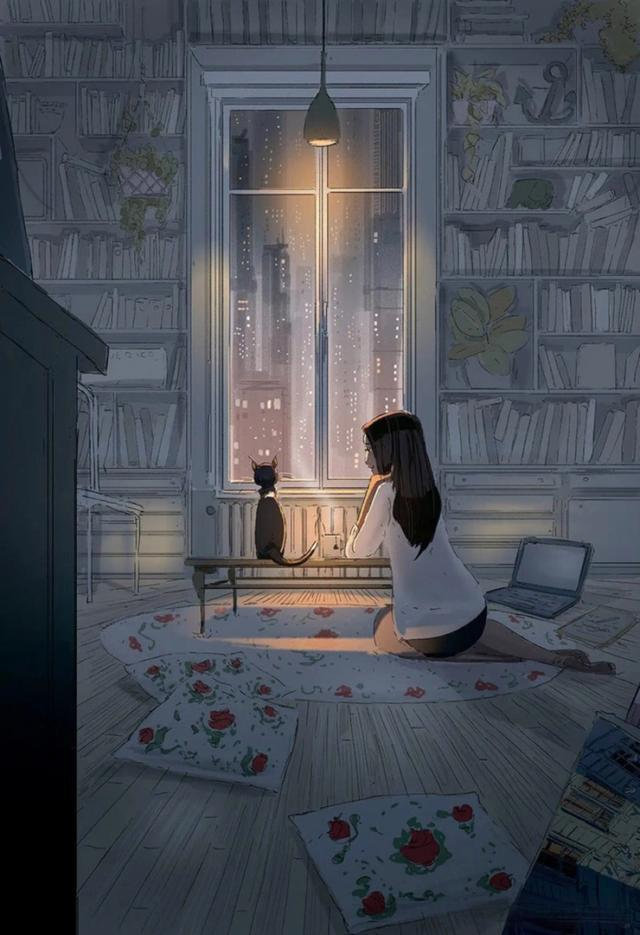

单身不是问题,问题是我们在单身中变得越来越孤独。楼下张阿姨组织的社区读书会,参加的几乎都是老年人;而对门的年轻邻居,快递员敲门都不应。我们住得越来越近,心却越来越远。但改变正在发生——小区新开的共享厨房里,95后的小陈学会了和邻居搭伙做饭;写字楼里的"情绪假"让同事们开始互相关心。

生活给我们的考题从来不是"必须结婚",而是"如何不孤独地活着"。或许答案就在每天的小事里:放下手机和同事吃顿真实的午饭,在小区遛狗时和邻居聊聊天,周末参加一次线下兴趣小组...当我们停止把婚姻当作解决孤独的唯一答案,反而能更清醒地看待关系。就像喝茶不必执着于某个特定的杯子,幸福的生活也不只有一种标准模式。

在这个选择多元的时代,保持单身或是进入婚姻都值得尊重。但无论如何选择,都需要我们放下一些执念:对完美伴侣的幻想、对物质条件的焦虑、对孤独的恐惧。生活从来不在朋友圈的滤镜里,而在每个真实的当下——无论是独自一人,还是与人相伴。