《早春图》:一个被历史打脸的盛世献礼

北宋神宗熙宁五年(1072年),宫廷画家郭熙在《早春图》里画下解冻的溪流、冒芽的枯枝与朦胧山雾。这幅被乾隆盛赞"春山早见气如蒸"的名作,表面是自然早春,实则是北宋变法的"盛世美颜自拍"——可惜,历史很快用残酷现实打了它的脸。

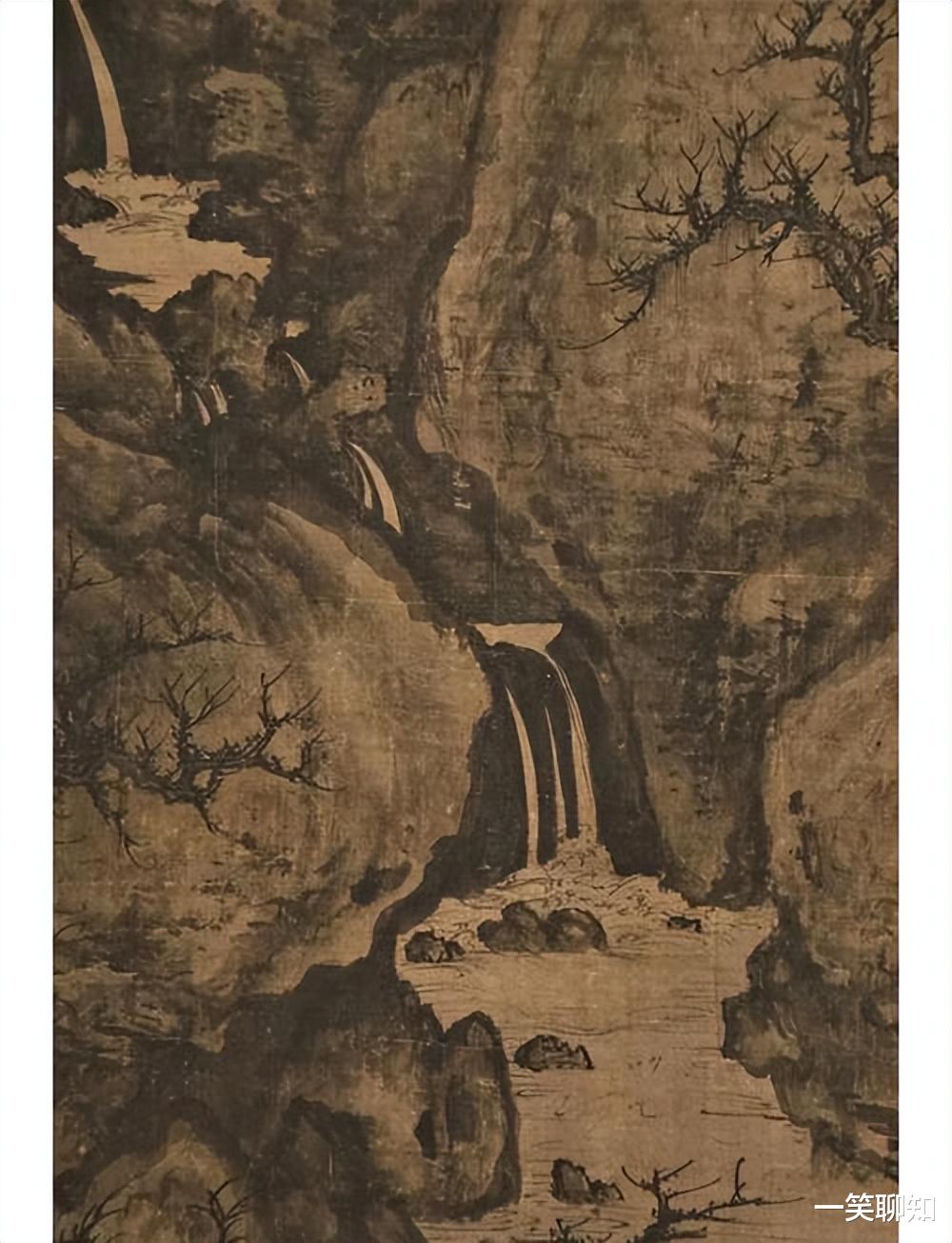

郭熙1068年奉诏入图画院,后任翰林待诏直长。他的画笔堪称北宋"官方PS大师"。他用"卷云皴"把山石皴成蓬松的棉花糖,瀑布细如蚕丝,枯枝上的墨点像刚冒头的嫩芽,连山间薄雾都透着"新政将兴"的朦胧希望。宋神宗赵顼深爱其画,不仅将其画室赐名"春殿",还命他在睿思殿绘制四面屏风,让满墙山水成为变法的"视觉宣言"。

《早春图》中渔夫整理渔网、货郎挑担赶路、行人驻足赏景,分明是王安石"富国强兵"的理想投影:解冻的溪流象征政令畅通,萌芽的树木暗喻新政生机,连大山堂堂的构图,都在暗示皇权统御下的井然秩序(郭熙在其《林泉高致》就说"大山如君,众山如臣")。

但郭熙的"美颜"没能掩盖现实裂痕。1074年大旱,监安上门郑侠的《流民图》撕开真相:流民衣不蔽体、啃食草根,与《早春图》的桃源景象形成刺眼对比。变法初衷是"抑兼并、强国家",却因官吏贪腐走样——青苗法20%的利率被炒到30%,农民借贷后反而破产;免役钱加重百姓负担,最终"富了国库,穷了百姓"。

也有人如此解读《早春图》:画中三叠瀑布被山石割裂,暗喻政令执行不畅;渔夫的渔网若隐若现破洞,恰似改革漏洞百出。只是在变法狂热期,没人理会这些细节。

1076年王安石因丧子辞职,新法陆续被废;1085年神宗去世,司马光上台尽废新政,史称"元祐更化"。曾经的"早春预言",沦为"过早叫好"的尴尬。郭熙的命运也随政治风向摇摆:他靠自学成才、突破传统的画风(恰似神宗变法求新)获宠,却在徽宗即位后遭冷落,画作被撤换入库,直到大臣恳请才得保全。

有意思的是,这位为变法叫好的画家,却得到保守派苏轼的赏识。苏轼为其《秋山平远图》题诗,盛赞其山水超越政治——这算不算是一种微妙的反讽呢?

《早春图》的尴尬,是艺术与政治的一场错位对话。郭熙用顶级技法捕捉到早春的生命萌动,却误将政治蜜月期当作永恒春天。当变法失败、民生凋敝的真相浮出水面,画中那些"蒸蒸日上"的细节,反而成了对时代幻觉的嘲笑。

历史证明,真正的"春天"从不藏在水墨里——它在百姓衣食无忧的笑脸中,在政令通达不折腾的日常里。郭熙的故事告诉我们:再美的画笔,也画不出脱离现实的乌托邦;再热的政治口号,抵不过"实事求是"四个字。这幅被历史"打脸"的名画,最终成了王安石变法的一曲挽歌。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。