雷军发声背后:小米 SU7 事故阴影下的艰难重振

2025 年 5 月 10 日,小米创始人雷军发布长文,诚挚感谢网友们在艰难时刻给予的关心与支持。此前,小米 SU7 试驾服务翻车等事件将雷军推向舆论风口浪尖,尽管他凌晨道歉并承诺整改,舆论风暴仍愈演愈烈。夜深人静时,网友对产品交付延迟的不满、对跨界呼吁的质疑,如利刃般刺痛他。

雷军在文中坦言,过去一个多月是他创办小米以来最艰难的一段时间,情绪长期低落,取消了一些会议安排和出差计划,社交媒体互动也一度暂停。从创业初期的艰难到如今小米在全球市场的布局,他回顾了小米的每一步发展,重新审视自己的决策和管理方式,收获颇丰,而网友的支持就是他最大的收获之一 。

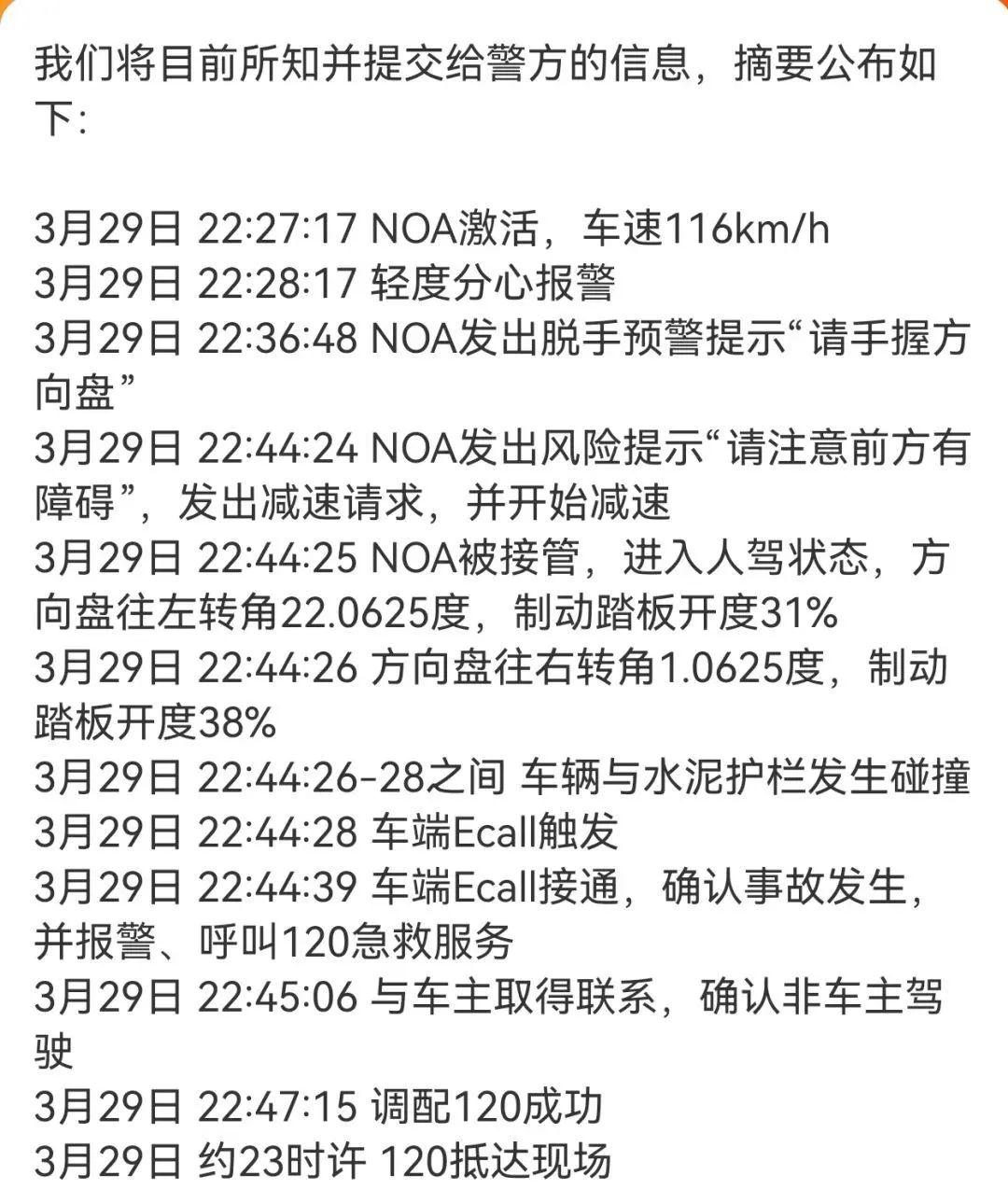

将雷军与小米推至这般困境的,正是 3 月 29 日那起令人痛心疾首的小米 SU7 碰撞爆燃事故。那是一个平常却又被悲剧改写的夜晚,三名年轻的女孩,正值青春年华,驾驶着小米 SU7 行驶在前往安徽参加事业编考试的途中。车辆以 116 公里的时速在高速上疾驰,处于 NOA 智能辅助驾驶状态。意外却突如其来,车辆撞上了隔离带水泥桩,瞬间燃起熊熊大火,无情地吞噬了三个鲜活的生命。根据小米官方数据,碰撞前 2 秒系统才发出障碍物警报并匆忙切换至人工驾驶模式,而从驾驶员接管到撞击,仅仅只有短暂到几乎让人绝望的 2 秒。

事故发生后,小米迅速成立专项组奔赴铜陵,全力配合调查,并向警方提交了完整的车辆数据与系统信息。然而,质疑声依旧如潮水般涌来。遇难者家属在社交媒体上的质问声嘶力竭,他们称事故发生后车门无法打开,破窗施救也来不及,火势迅速蔓延。更有说法称车辆开启的辅助驾驶功能出现故障,导致无法刹车,警方初步判断车机失控。但截至目前,距离事故发生已过去许久,调查结果仍未正式公布。

在这期间,雷军的举动备受关注。曾经在微博上频繁分享造车进展的他,不仅缺席了上海车展,公开表态也仅仅只有一封程式化的慰问信。而在惨剧发生前一周,他还在技术发布会上激情高呼 “速度是信仰”,鼓励用户 “感受灵魂的共振”,如今却陷入了长久的沉默。这种反差,让公众对雷军与小米的态度充满疑惑。

此次事故对小米的冲击是全方位的。小米股价在短时间内暴跌近 20%,事故发生后的首周,小米汽车订单量同比暴跌 35%,曾经 “28 分钟破 5 万单” 的辉煌瞬间崩塌。小米官网及 APP 订购页面也急忙更改措辞,将 “小米智驾” 改为 “小米辅助驾驶”,试图以此回应外界对智能驾驶安全性的质疑。此外,小米之家商业有限公司进行工商变更,雷军由执行董事变更为董事,经营范围也有所调整,增加了智能家庭消费设备销售以及互联网销售等,种种迹象都显示出小米在努力应对这场危机。

但雷军并未一直消沉下去。在看似消失于公众视野的这段时间里,他默默展开了一系列自救行动。据内部人士透露,他每日工作时长超过 16 小时,全身心主导三项核心行动。首先是技术溯源,他迅速组建了 200 人的专家团队,联合第三方机构对事故车辆进行全方位检测,目前已向监管部门提交了超过 500 页的技术报告;其次是用户沟通,要求客服团队 24 小时待命,及时响应车主的各种疑虑,并为现有用户免费升级电池安全监测系统,试图重新赢回用户信任;最后是战略调整,重新评估智能驾驶技术路线,计划提前发布原定 2026 年量产的固态电池技术,力求在技术层面实现突破,弥补此次事故带来的信任缺失。

与此同时,小米法务部针对网络上出现的谣言,果断发起 17 起诉讼,其中 “小米零度” 商标侵权案胜诉,获赔 3000 万元,这为小米在品牌正名的道路上注入了一剂强心针。4 月 27 日,雷军在小米汽车工厂的 Ultra Club 活动中悄然现身,与车主们深入探讨智能座舱优化方案,展现出对用户需求的重视。5 月 8 日,他转发 Canalys 数据,小米手机以 1330 万台出货量重登中国市场第一,配文 “十年轮回,重返巅峰”,其中既有感慨,也似乎在传递一种信念 —— 小米能够从困境中走出,重回巅峰。

雷军此次发声,感谢网友支持,不仅仅是简单的情感表达,更是小米在危机公关道路上的重要一步。从网友的反馈来看,有人在评论区晒出雷军历年鞠躬照片拼成九宫格,配文 “你弯腰的样子,是中国企业家的脊梁”,给予他精神上的鼓励;也有人分享小米产品曾给自己带来的帮助,如小米手环在运动时精准监测健康数据,关键时刻提醒就医等,表达对小米品牌的信任。这些支持的声音,成为雷军走出低谷的重要动力。

但不可忽视的是,此次事件也引发了行业内外的深刻反思。在技术层面,智能驾驶的安全性与可靠性再次成为焦点。小米 SU7 事故中的 2 秒接管困局,让人们重新审视 L2 - L3 级辅助驾驶系统的提示逻辑和接管机制是否合理。同时,车门锁死之谜、电池爆燃原因等问题,也对新能源汽车的应急机制与电池安全标准提出了更高要求。在市场竞争方面,小米作为新能源汽车领域的新入局者,面临着传统车企的质疑与竞争。保时捷 CEO 直言 “不视小米为对手”,莲花汽车高管更是批评 “刹不住的车不配叫性能车”,这些言论背后,是传统车企对新兴势力技术积淀的不信任。而在公众认知层面,消费者对智能驾驶技术的信任度受到冲击,对车企的宣传也更加谨慎。此前小米在宣传中强调的 “全球最严苛电池安全标准”“AEB 可在 135km/h 刹停静止车辆” 等,与事故现场形成强烈反差,让消费者对宣传内容的真实性产生怀疑。

雷军此次发声,标志着他与小米开始重新面对公众,试图走出事故阴影。但未来的路依旧漫长,小米需要在技术创新、安全保障、用户沟通以及品牌重塑等多个方面持续发力,才能重新赢回市场与用户的信任,在新能源汽车这片竞争激烈的蓝海中站稳脚跟,而这不仅是小米的挑战,也是整个智能驾驶行业需要共同面对的课题。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。